成果につながるWeb集客には、正しい手法選びと戦略的な活用が欠かせません。集客チャネルが多様化する中で自社に最適な施策を見極めるには、ターゲットや事業フェーズに合わせた設計が重要です。むやみに手法を取り入れても、期待した効果は得られません。

本記事では、代表的なWeb集客施策や業種ごとの最適チャネル、実践事例までを徹底解説します。自社に合う集客戦略を見つけたい方は、ぜひ参考にしてください。

Web集客の代表的な19の施策とそれぞれの活用シーン

業種・ビジネスモデルごとの最適なチャネル選定の考え方

成果を出すための集客設計と改善サイクルの進め方

COOMIL(クーミル)株式会社 代表取締役。神奈川県出身。東京薬科大学大学院を修了後、大手製薬会社にて研修開発に従事する。2016年にファングロウス株式会社を創業し、マーケティング、広告運用、YouTube、SEO対策を駆使し、2年で売上1億円強かつ利益率40%強の会社へとグロースさせ、株式譲渡。YouTubeチャンネルのプロデュース・原稿制作・出演・撮影・編集の全てを自ら行い、運営10ヶ月で登録者数1万人突破させる(現在3万人越え)。IT業界だけでなく実店舗経営の知見を活かし、クライアント様の課題の本質を捉えて、「結果が出るマーケティング施策」をご提案致します。サイトを公開後も運用をお任せ頂き、サイトだけでなく「事業規模の拡大を目指す」ことがクーミルのモットーです。

■経歴

2014年 東京薬科大学大学院終了

2014年 第一三共株式会社

2016年 ファングロウス株式会社 創業

2019年 一般社団法人スーパースカルプ発毛協会(FC本部) 理事

2021年 ファングロウス株式会社 株式譲渡

2021年クーミル株式会社 創業

■得意領域

SEO対策

コンテンツマーケティング

リスティング広告

オウンドメディア運用

フランチャイズ加盟店開発、集客

■保有資格

Google アナリティクス認定資格(GAIQ)

Google 広告検索認定資格

Google 広告ディスプレイ認定資格

Google 広告モバイル認定資格

■SNS

X(旧Twitter):https://twitter.com/ryosuke_coomil

YouTube:https://www.youtube.com/@marketing_coomil

集客に関するお悩み

を無料で相談する

Step1

ありがとうございます

弊社にご相談頂きまして

誠にありがとうございます。

クーミル株式会社では、

1つ1つのご相談を真剣に考え、

最適解をご提供出来るよう日々努めております。

可能な限り、即日ご返信を心掛けておりますが、

相談内容や、

営業日の関係で少々、

お待たせさせてしまうかも知れません…。

目次

- Web集客とは?基本の仕組みとメリット・デメリット

- Web集客の定義とオフライン集客との違い

- Web集客チャネルの全体像(検索・SNS・広告・外部メディアなど)

- Web集客のメリット(計測性・スケール・24時間稼働など)

- Web集客のデメリット(競合の多さ・専門性・運用コストなど)

- Web集客の方法を選ぶ前に整理したい3つのポイント

- ビジネスゴールとKGI(何を増やしたいか)を明確にする

- ターゲットとカスタマージャーニーを具体化する

- 自社のリソース・予算・スキルから現実的な選択肢を絞る

- Web集客方法の比較一覧(目的・費用・難易度別)

- 代表的なWeb集客方法のマッピング(PULL/広告/外部/イベント)

- 目的別に見る「どのWeb集客方法が向いているか」

- 費用感・難易度・成果が出るまでの期間で見る比較表

- これで完璧!Web集客の方法-19選

- 1.SEO対策(検索エンジン最適化)

- 2.コンテンツマーケティング(記事・コラム・コンテンツSEO)

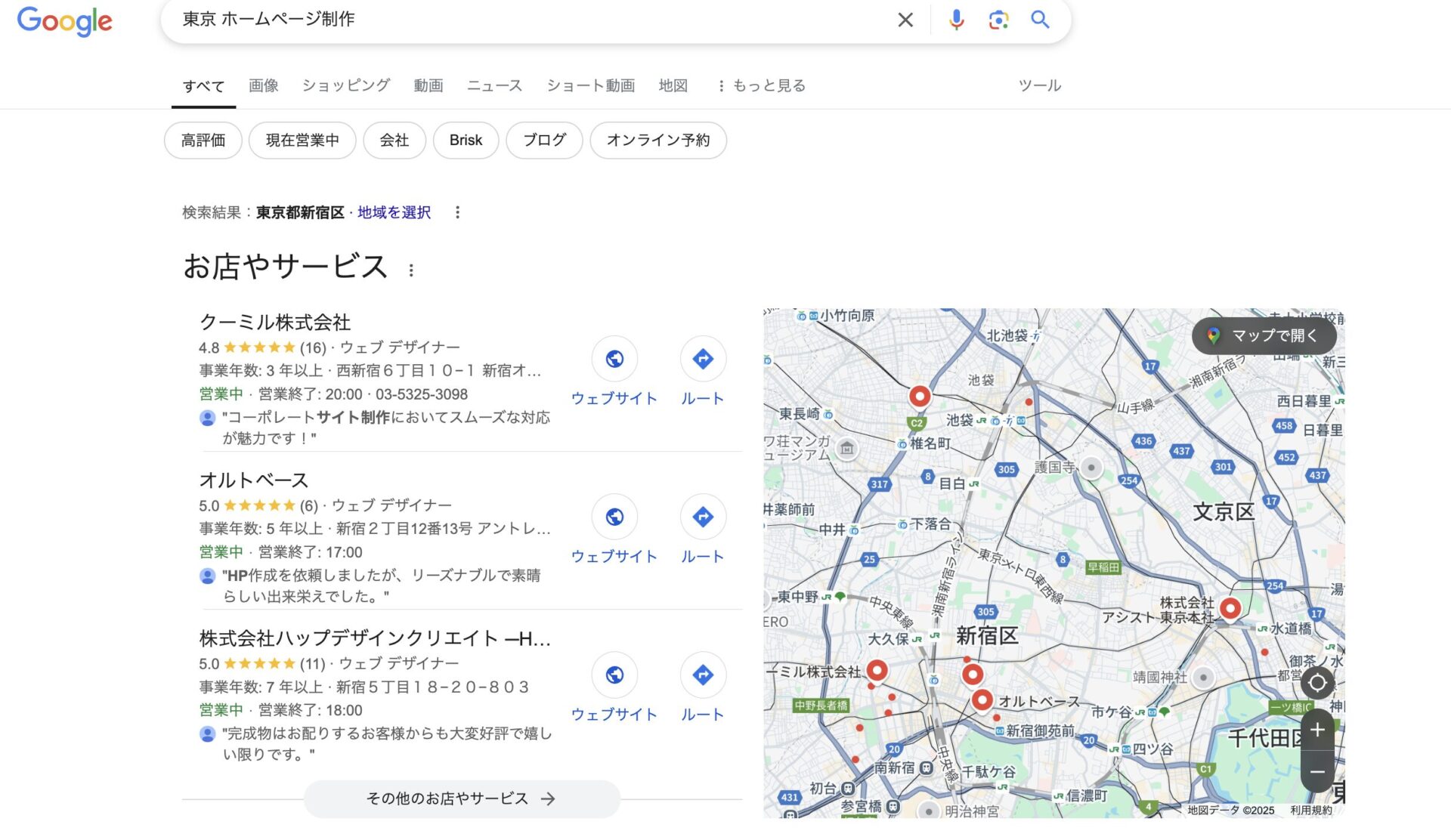

- 3.MEO対策・Googleビジネスプロフィール運用(ローカル検索対策)

- 4.SNSアカウント運用(Instagram、X、Facebookなど)

- 5.動画コンテンツの投稿(YouTube・TikTokなど)

- 6.メルマガ配信(リピーター育成・継続接点づくり)

- 7.プレスリリース配信(PR TIMES等で外部流入)

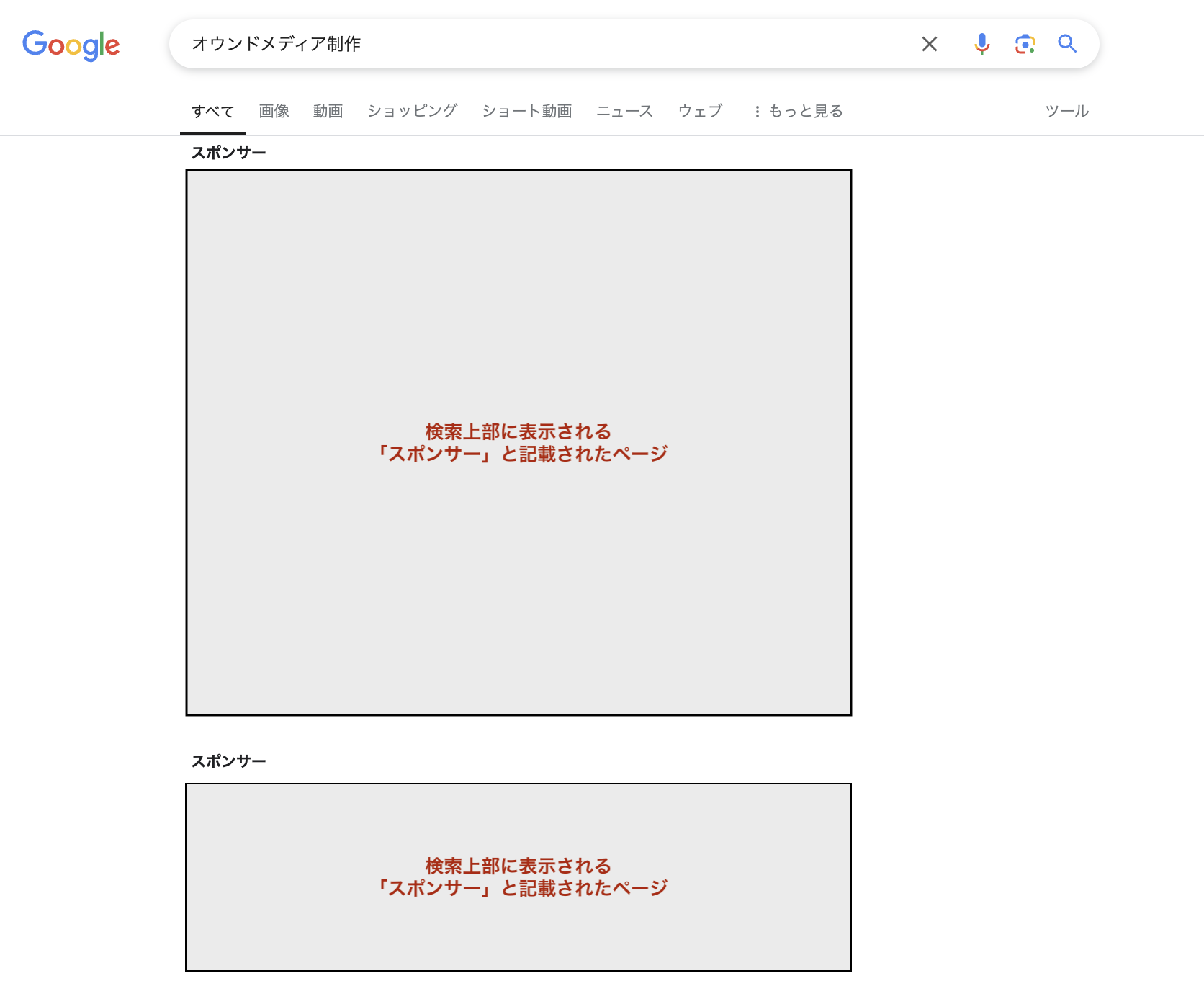

- 8.リスティング広告(Google/Yahoo!広告)

- 9.ディスプレイ広告(GDN・YDAなど)

- 10.SNS広告(Instagram広告、X広告、LINE広告、Meta広告など)

- 11.アフィリエイト広告(成果報酬型・インフルエンサーマーケ含む)

- 12.リターゲティング広告(再訪を促すマーケティング広告)

- 13.LP活用+広告連動(LP広告・LPOによるCV最適化)

- 14.キュレーションサイト掲載(SmartNews・NewsPicks・MERYなど)

- 15.口コミサイト掲載(@cosme、食べログなど)

- 16.外部メディアでの取材・記事掲載(業界専門サイト等)

- 17.セミナー・ウェビナー開催(リード獲得・ファン育成)

- 18.展示会・合同イベント出展(BtoB集客に強い)

- 19.店頭イベント・ポップアップ連動(オンライン→実店舗導線)

- 業種別に見るおすすめWeb集客方法とチャネル選定

- 生活者向けブランドのWeb集客方法(toC向け)

- ネットショップ・EC向けのWeb集客方法

- 地域密着ビジネスのWeb集客方法(飲食店・美容室・クリニックなど)

- 高単価・比較検討が長いビジネスのWeb集客方法(不動産・保険・自動車など)

- 会員・リピーター獲得が軸のビジネスのWeb集客方法(ジム・スクール・サブスクなど)

- BtoB・法人向けビジネスのWeb集客方法

- 採用・求人に特化したWeb集客方法

- Web集客での成功事例

- 1.Web集客成功事例-SEO対策

- 2.コンテンツSEO施策の成功事例

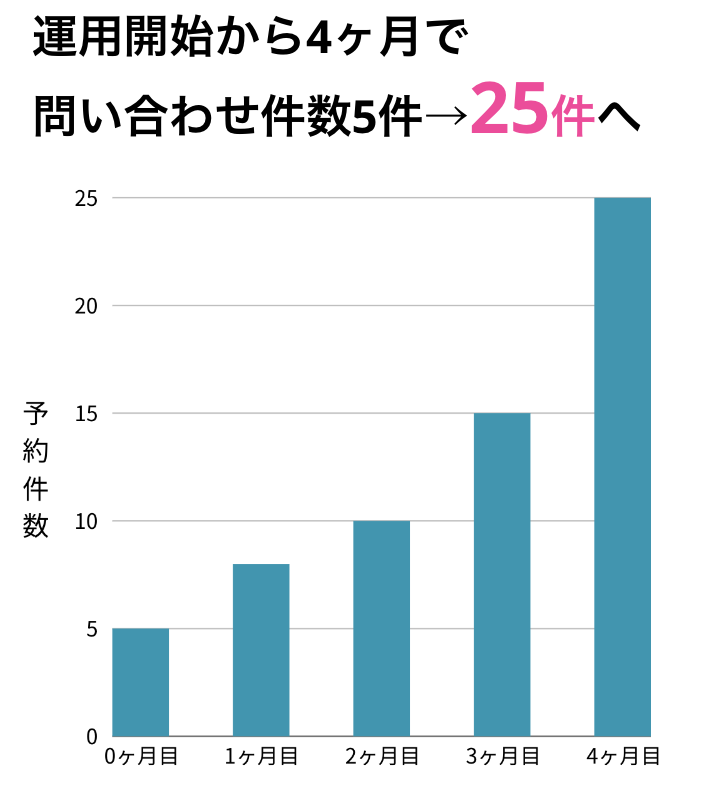

- Web広告-リスティング広告及びLPOによって予約件数が5倍へ

- Web集客に力を入れるべき3つの理由

- 1.顧客との最初の接点をつくれる

- 2.営業に頼らずに安定した集客ができる

- 3.少ないコストで見込み顧客を増やせる

- 成果を出すWeb集客の進め方|設計・実行・改善の7ステップ

- 1. 集客ゴールを明確にする(KGIの設定)

- 2. ターゲット像を具体化する(ニーズと行動の理解)

- 3. 自社の戦力を棚卸しする(リソース整理)

- 4. 集客チャネルを適切に選ぶ(ターゲットと目的に合わせる)

- 5. コンテンツの質を磨く(流入先の設計と改善)

- 6. 必要に応じて外部の力を借りる(パートナー活用)

- 7. 継続運用と改善サイクルを止めない(PDCAの習慣化)

- Web集客を支えるツール活用術|目的別に見る必須の分析&実行ツール

- ユーザー行動を読み解くアクセス解析ツール3選

- 検索パフォーマンスを高めるSEO支援ツール2選

- Web集客に迷ったら専門家の力を借りよう

- まとめ

Web集客とは?基本の仕組みとメリット・デメリット

Web集客の全体像を押さえておくと、個別施策の位置づけや優先順位が決めやすくなります。まずは

- Web集客とは何か

- オフライン集客と何が違うのか

- どんな良さと難しさがあるのか

を整理し、施策選定の前提となる共通認識を作りましょう。

Web集客の定義とオフライン集客との違い

Web集客とは、ホームページやSNS、検索エンジン、オンライン広告などの「インターネット上の接点」を通じて、見込み顧客を集める取り組みを指します。

チラシや看板、営業訪問などのオフライン集客と違い、ユーザーの行動データを細かく計測できるのが特徴です。また、地域に縛られずに広い範囲のユーザーにリーチできる反面、全国の競合と比較されるため、戦略と差別化が欠かせません。

Web集客チャネルの全体像

(検索・SNS・広告・外部メディアなど)

Web集客チャネルは、大きく以下の3つに分けることができます。

- 検索(SEO・MEO)」「SNS(X・Instagram・TikTokなど)

- Web広告(検索広告・SNS広告・ディスプレイ広告)

- 外部メディア(ポータル・口コミサイト・メディア掲載)

それぞれの役割イメージ

- 「探している人に見つけてもらう」検索系 -PULL型

- 「興味を持ちそうな人へ届ける」SNS・広告系 -PUSH型

- 「信頼の“借り”を使う」外部メディア系

このように役割が異なります。どのチャネルにどのくらい投資するかが、Web集客戦略の要になります。

Web集客のメリット

(計測性・スケール・24時間稼働など)

Web集客のメリットとして以下の3つがあります。

- アクセス数やCV数などの数値を詳細に計測できる

- 広告予算やコンテンツ量に応じてスケールさせやすい

- WebサイトやLPが24時間365日働いてくれる

また、細かいターゲティングやA/Bテストが可能なため、改善サイクルを回しやすいのも特徴です。限られた予算でも、設計次第で高い費用対効果を狙えるのがWeb集客の大きな強みです。

Web集客のデメリット

(競合の多さ・専門性・運用コストなど)

一方で、Web集客にはデメリットもあります。まず、多くの企業が同じチャネルを使うため、競合が多く差別化が難しいこと。また、SEOや広告運用、アクセス解析など専門的な知識が必要で、社内の工数や学習コストがかかります。

アルゴリズム変更や媒体仕様のアップデートなど、環境変化のスピードが速いこともネックです。こうした点を理解したうえで、「内製でどこまでやるか」「どこから外注するか」を決めることが重要です。

Web集客の方法を選ぶ前に整理したい3つのポイント

どのWeb集客方法を選ぶかは以下の3つにによって変わります。

- ビジネスの目的

- ターゲット

- リソース

ここを曖昧にしたまま流行りの施策に手を出すと、成果につながらない“施策のやりっぱなし”になりがちです。まずは事前に整理しておくべき3つのポイントを確認しましょう。

ビジネスゴールとKGI(何を増やしたいか)を明確にする

最初に決めるべきは、「Web集客で最終的に何を増やしたいのか」です。

売上、来店数、予約件数、資料請求数、会員登録数など、事業によってKGIは異なります。KGIが明確になると、「そのためにどのチャネルで、どの数字を追うべきか(KPI)」も決めやすくなります。

逆に、ゴールが曖昧なまま施策を走らせると、「アクセスは増えたけれど売上は変わらない」といった状況に陥りやすく、成果の評価もできません。

ターゲットとカスタマージャーニーを具体化する

次に、「誰に対して」「どのタイミングで」情報を届けるのかを整理します。

ターゲット属性(年齢・性別・職業・課題)に加え、認知〜比較検討〜申込〜リピートまでのカスタマージャーニーを描くことで、適切なチャネルやコンテンツの内容が見えてきます。

具体例

- 情報収集段階:ブログや比較記事

- 検討段階:事例・FAQ

- 申込直前:口コミ・保証内容

このようにフェーズ別に求められる情報は異なります。この視点があると、Web集客の“線”がつながりやすくなります。

自社のリソース・予算・スキルから現実的な選択肢を絞る

理論上はどの施策も取り組めますが、現実には「人手」「時間」「予算」「スキル」に制約があります。

たとえば、コンテンツマーケティングは中長期的に強力ですが、記事制作の工数が必要です。一方、広告は短期的な効果が出やすいものの、継続的な予算が求められます。

自社の現状を踏まえ、

- ①今すぐできること

- ②外部の力を借りればできること

- ③今はやらないこと

このように分類分けをすることで、現実的なWeb集客プランを描きやすくなります。

Web集客方法の比較一覧(目的・費用・難易度別)

具体的な施策に入る前に、「どのWeb集客方法がどんな特徴を持っているのか」を俯瞰しておきましょう。

ここでは代表的な方法を、目的・費用感・難易度・成果までの期間という切り口で整理します。自社の状況に照らして、優先すべき候補を絞る参考にしてください。

代表的なWeb集客方法のマッピング

(PULL/広告/外部/イベント)

Web集客方法は、大きく以下の4グループに分けられます。

- PULL型:

- SEO、コンテンツマーケティング、MEO、YouTube など

- 広告型:

- リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告 など

- 外部チャネル型:

- ポータル、口コミサイト、アフィリエイト、PR など

- イベント連動型:

- ウェビナー、オンラインイベント、展示会連動 など

PULL型は「ユーザーの検索行動」を起点にした中長期の資産作り、広告型は「今すぐ客」に対して短期的にアプローチする手段です。外部チャネルは“場の力”を借りて信頼を高め、イベント連動型は深い接点をつくるのに向いています。

目的別に見る「どのWeb集客方法が向いているか」

目的ごとに相性の良い施策は変わります。

| 目的 | 向いている施策例 |

|---|---|

| 認知拡大 | SNS運用・SNS広告・動画・PR |

| 見込み顧客(リード)獲得 | SEO・コンテンツ・資料請求LP・ウェビナー |

| 予約・申込の獲得 | リスティング広告・MEO・比較LP |

| 店舗への来店 | MEO・ローカル広告・クーポンサイト |

| 既存顧客の育成 | メルマガ・LINE・会員向けコンテンツ |

自社のKGI・KPIと照らし合わせて、「今のフェーズで最もインパクトが大きい施策」を選ぶことが重要です。

費用感・難易度・成果が出るまでの期間で見る比較表

代表的な施策を、ざっくり比較すると次のようなイメージです。

| 施策 | 費用感 | 難易度 | 効果発現まで | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| SEO・コンテンツ | 中〜高 | 高 | 中長期 | 資産性が高く広告依存を減らせる |

| リスティング広告 | 中〜高 | 中 | 短期 | 意図の明確なユーザーにリーチ |

| SNS運用 | 低〜中 | 中 | 中期 | ファン化・認知に強い |

| SNS広告 | 低〜中 | 中 | 短期 | ターゲティングの柔軟さが高い |

| ウェビナー・LP | 中 | 中 | 中期 | リード獲得と教育に強い |

この表をもとに、「投資余力」「社内スキル」「求めるスピード感」に合わせて、着手すべき施策を選んでいきましょう。

これで完璧!Web集客の方法-19選

Web集客には多様な手法があり、それぞれに得意な集客シーンやメリットがあります。

重要なのは、手段を目的にせず、自社のターゲットや事業フェーズに合ったWeb集客施策を選ぶことです。ここでは、無料で始められる施策から、実店舗向けの集客手法まで幅広く紹介します。

WEB集客を強化したい企業様は

ぜひクーミル株式会社までご相談くださいませ。

電話でお問い合わせ

メールでお問い合わせ

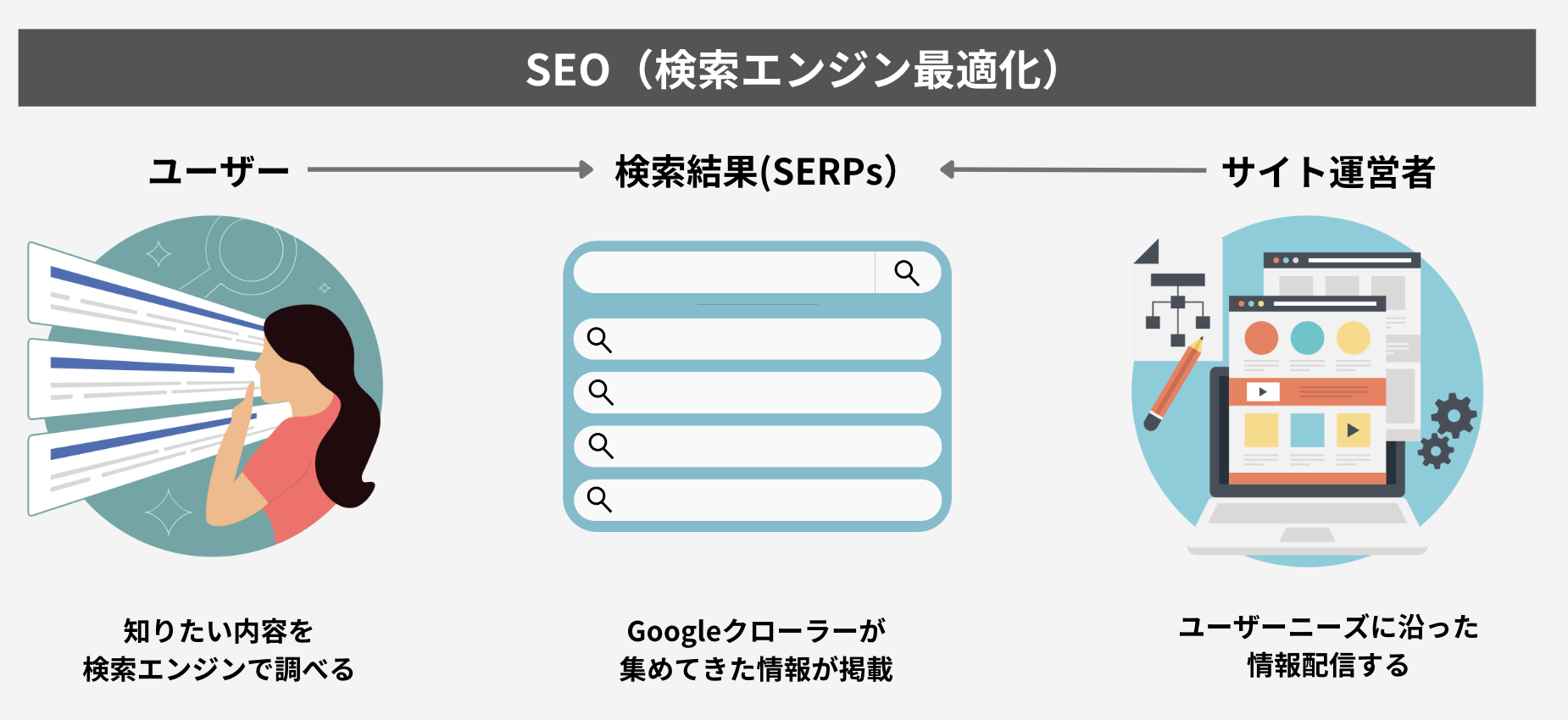

1.SEO対策(検索エンジン最適化)

SEOとは、Googleなどの検索エンジンの検索結果で上位表示を目指す施策です。ユーザーが検索したときに自社のWebページが表示されることで、継続的な流入を獲得できます。Web集客の中でも長期的に安定した成果を得られる手法として、多くの企業が取り組んでいます。

SEOで成果を出すうえで重要なのが、検索ユーザーのニーズに対して的確に答えるページを作ることです。例えば「企業サイト 作り方」と検索されると予測されるキーワードに対してその答えを丁寧に解説した記事を用意します。

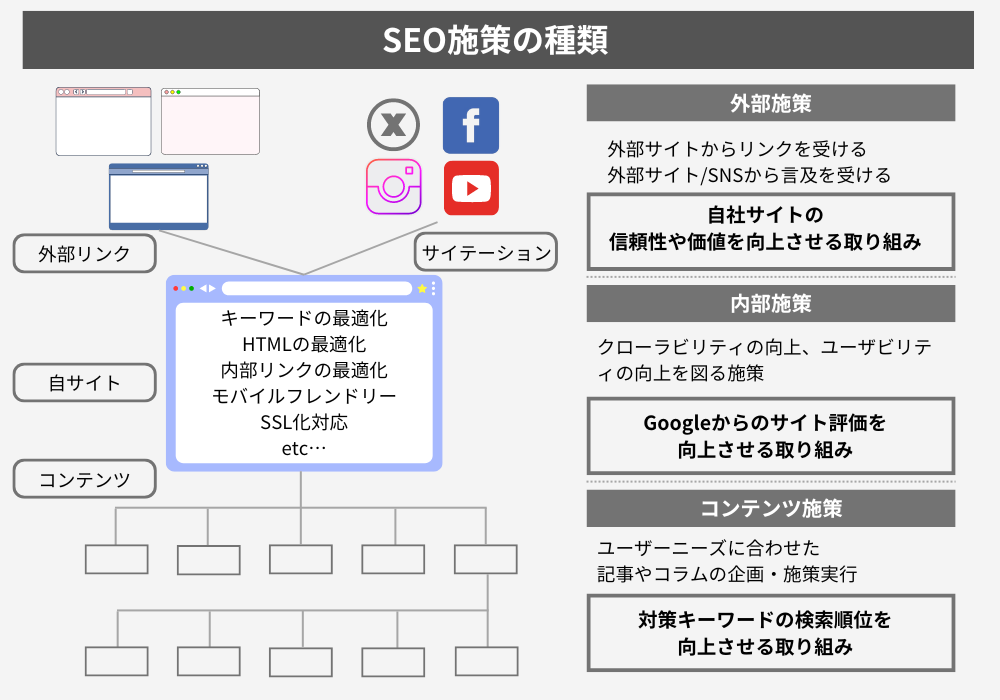

SEO対策の種類について

SEOには内部施策・外部施策・コンテンツ施策の3つがあり、それぞれのバランスが成果に影響します。

内部対策ではサイト構造やメタ情報を整備し、外部対策では信頼性ある被リンクの獲得が主な施策です。コンテンツ対策ではユーザーにとって価値ある情報を継続的に提供していきます。

メリット・デメリット

SEOは一度成果が出ると資産として長く機能します。広告と違って出稿を止めても集客効果が持続するため、中長期で集客力を育てたい企業にとって欠かせない施策です。

成果が出るまでに時間がかかる点は注意が必要です。競合が多いキーワードを選んだ場合、検索上位に表示されるまで数ヵ月〜半年以上かかるケースもあります。定期的な改善や継続的なコンテンツ更新も求められるため、短期成果を期待しすぎるとギャップを感じてしまう可能性があります。

関連記事

>>SEOとは?初心者でも分かるSEO対策を解説!基本から最新情報まで【動画付き】

2.コンテンツマーケティング(記事・コラム・コンテンツSEO)

コンテンツマーケティングは、ユーザーにとって有益な情報を発信して集客を促す手法です。検索ユーザーが抱える課題や疑問を解決する記事の配信により信頼関係を築き、購買や問い合わせへと導きます。

当サイトに関しても、コンテンツマーケティングを活用することで、Web集客を行っております。

具体例

サービス紹介よりも先に「業界動向」「課題の背景」などを丁寧に解説する記事をホームページのコラムやオウンドメディアで公開すれば、ユーザーの悩みに寄り添った情報として評価されます。

記事を通じて「この企業は自分たちを理解している」と感じてもらえれば、自然と関係性が深まっていくでしょう。

コンテンツマーケティングは、SEO対策としても機能します。質の高い記事が検索上位に表示されれば、自動的に見込み顧客を集められるようになります。

特に検討期間が長い商材ほど、役立つ情報を提供し続けることが集客のポイントです。広告では伝えきれない価値や専門性を届けられるコンテンツマーケティングは、中長期で集客とブランド信頼を高めたい企業に最適です。

一方で、継続的なコンテンツ制作が必要になるため、リソースが限られる企業では負担に感じる場面もあるでしょう。質の高い記事を継続的に生み出すには、業界理解やライティングスキルも欠かせません。外注を活用する場合は、コストや品質管理の課題も出てきます。

関連記事

>>オウンドメディアのSEO対策完全ガイド!運営の基本から施策まで徹底解説

3.MEO対策・Googleビジネスプロフィール運用(ローカル検索対策)

Google検索やGoogleマップでの地域名検索において、自社情報を上位に表示させるための施策がMEO(Map Engine Optimization)です。その中心となるのが「Googleビジネスプロフィール」の活用です。無料で登録・運用できるため、実店舗を持つ企業にとって効果的な集客手段です。

例えば、「地域名+業種」で検索された際に、自社が検索結果の上位に表示されれば来店や問い合わせにつながる可能性が高まります。情報の充実度がMEO対策の効果を左右するため、以下の項目を丁寧に整備することが重要です。

- 店舗名

- 営業時間

- サービス内容

- 店舗の写真(外観・内観・商品など)

- クチコミ(レビュー投稿)

さらに、クチコミへの返信や投稿内容の定期的な更新を行えばMEO効果が高まり、検索順位の向上も期待できます。地元での認知度を高めたい企業にとってMEOは、まず取り組むべき集客施策と言えるでしょう。

ただし、MEO対策を実施しても必ず上位表示されるとは限りません。

競合が多いエリアでは順位争いが激しく、評価はGoogleのアルゴリズムに左右されます。また、低評価のクチコミが増えるとかえって集客に悪影響を及ぼすこともあるため、日頃からユーザー対応やサービス品質の維持も欠かせません。

関連記事

>>Googleマイビジネスの登録方法を図解付き解説!MEO対策や注意点も紹介

4.SNSアカウント運用(Instagram、X、Facebookなど)

SNSアカウントの運用は、情報発信・拡散・ブランディングを同時に実現できる集客施策です。企業が自ら情報を発信し、ユーザーと直接コミュニケーションを取れる点が特徴です。

例えば、Instagramで商品の使用シーンを紹介した投稿が共感を呼び、シェアやコメントによって多くの方に拡散されるケースも珍しくありません。ユーザーの反応を見ながら情報発信を調整できるため、柔軟な集客手段として活用できます。

SNSは無料で始められるうえ、フォロワーとの継続的な関係構築にもつながります。短期での集客効果と長期的なブランド育成を両立できるSNS運用は、今や集客の柱とも言える存在です。

SNSによる集客を行う上での注意点

SNSで集客を行う上での注意点は、不用意な投稿による炎上リスクや、SNS側のポリシー違反によるアカウント停止といったリスクがあります。

また、集客効果を高めるためには、「拡散される」「インプレッションされやすい」内容を分析し、適切に情報を届けることが必須となります。

5.動画コンテンツの投稿(YouTube・TikTokなど)

動画コンテンツは、視覚と音声を使って商品やサービスの魅力を伝えられる集客手段です。YouTubeやTikTokなどのプラットフォームはユーザーの滞在時間が長く、エンゲージメントを得やすい傾向があります。

例えば、自社商品を紹介する解説動画や、実際の利用シーンを紹介するコンテンツを投稿すれば、商品理解を深めると同時に購入意欲を刺激できます。SNSでの拡散とも相性がよく、話題性のあるコンテンツで一気に認知を広げることも可能です。継続的に投稿すればファン層を獲得でき、将来的なリピーター育成にもつながります。

当社においても以下のようなYouTubeチャンネルを運用することで、毎月安定的に集客に成功しております。

再生回数は少ないものの、BtoB向けの専門的な動画を発信することで、Web制作会社としてのブランディング及び認知度拡大にもつながっております。

注意点

動画制作には一定の時間とコストが必要です。撮影・編集のスキルが必要となり、制作ハードルが他の施策よりも高くなる傾向があります。内容によっては期待した再生数が得られないケースも珍しくないため、継続的な分析と改善も不可欠です。

6.メルマガ配信(リピーター育成・継続接点づくり)

メルマガは、見込み顧客や既存顧客との接点を保ち、再訪や購入を促進する手段です。一度集客したユーザーに継続的にアプローチできます。

例えば、新商品の紹介やキャンペーン情報の定期的な配信により、ユーザーの関心を維持し、購買のタイミングを見逃さずに提案が可能です。MAツールなどを活用すれば、属性に合わせて内容を最適化し、開封率やコンバージョン率を高められます。

コンテンツを内製すればコストも抑えやすく、メール配信は低予算で高い効果を狙える施策として多くの企業に導入されています。ただし、受信者の興味を引く内容でなければ、すぐに「配信停止」されてしまうこともあるでしょう。

また、開封率やクリック率が低迷する場合、内容やタイミングの改善が必要です。情報の頻度やテンションが合わなければ逆効果になるケースもあるため、配信後の分析と改善が求められます。

7.プレスリリース配信(PR TIMES等で外部流入)

プレスリリースは、新商品やサービス、企業の取り組みをメディアに向けて発信し、第三者経由での認知拡大を図る施策です。PR TIMESのような配信プラットフォームを活用すれば、多くのメディア関係者や検索ユーザーに情報を届けられます。

例えば、新サービスの提供開始を発表するプレスリリースがメディアに取り上げられれば、Webニュースからの流入や検索エンジン経由のアクセスが期待できるでしょう。自社サイトとは異なる経路で注目を集めることで、集客チャネルの多様化にも貢献します。

一度の記事で大きな波及効果を生む可能性があるプレスリリースは、認知獲得と信頼構築を同時に実現できる有効な手段です。

ただし、すべてのプレスリリースがメディアに取り上げられるわけではありません。ニュース性や独自性が不足している場合、注目を集められずに埋もれてしまうリスクもあります。また、内容が薄いまま頻繁に配信を続けると、かえってユーザーからの信頼を損なう可能性もあるでしょう。そのため、情報の質を見極め、戦略的に発信することが重要です。

8.リスティング広告(Google/Yahoo!広告)

リスティング広告は、検索キーワードに連動して広告を表示する集客方法です。ユーザーが検索エンジンで特定のキーワードを入力した際に、検索結果の上部や下部に広告が表示されます。

検索したタイミングで広告が表示されるため、購買意欲が高い顕在層に直接アプローチできます。また、クリックされるたびに費用が発生する「クリック課金制(PPC)」で運用できるため、予算に合わせた柔軟な広告配信が可能です。

例えば、「業務用エアコン 比較」などのキーワードで広告を出稿すれば、すぐに比較検討しているユーザーに情報を届けられます。リスティング広告は、スピード感のある集客を求める企業に適した手法です。

ただし、競合が多いキーワードではクリック単価が高騰しやすく、費用対効果が下がる可能性があります。継続的な効果を出すには、運用ノウハウと改善スキルが求められます。

9.ディスプレイ広告(GDN・YDAなど)

.jpg)

ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリの広告枠にバナーや動画を表示する手法です。Googleディスプレイネットワーク(GDN)やYahoo!ディスプレイ広告(YDA)などが代表的な媒体です。視覚的に訴求できるため、ブランド認知の拡大や潜在顧客の獲得に向いています。

特定の属性や興味関心を持つユーザーに合わせて配信ができ、ターゲット精度を高めた集客が可能です。例えば、アウトドア用品のブランドがキャンプ情報サイトにバナー広告を出稿すれば、関心度の高い層に自然にリーチできます。認知向上から購入意欲の喚起まで狙える広告施策です。

一方で、クリック率が低くなりやすく、コンバージョンにつながるまでには時間がかかる傾向があります。成果を得るには、クリエイティブの改善や出稿面の見直しが重要です。

10.SNS広告(Instagram広告、X広告、LINE広告、Meta広告など)

SNS広告は、InstagramやX(旧Twitter)、Facebook、LINEなどのSNS上に配信される広告です。フィード投稿やストーリーの間に自然に表示されるため、ユーザーに違和感を与えにくい特徴があります。

ターゲティング精度が高く、性別・年齢・地域・興味関心など多様な軸で広告を出し分けられます。ユーザーのライフスタイルに寄り添ったアプローチができる点が強みです。例えば、美容サービスを提供する企業がInstagramで20代女性向けに広告を配信すれば、ブランドの世界観と親和性の高いユーザーを効率よく集客できます。

ただし、フォロワー数やエンゲージメント率に左右されやすく、効果が安定しない場合もあります。誤解を招く表現や炎上リスクにも注意が必要です。

11.アフィリエイト広告(成果報酬型・インフルエンサーマーケ含む)

アフィリエイト広告は、外部メディアや個人のブログ・SNSなどで自社商品を紹介してもらい、成果に応じて報酬を支払う仕組みです。費用が発生するのは実際の成果が出たときのみなので、無駄な広告費が発生しにくいのが特徴です。

また、近年はインフルエンサーによる紹介も広義のアフィリエイトに含まれています。例えば、美容商材をYouTuberに紹介してもらえば、視聴者がその効果に興味を持ち、購入につながるケースが増えます。

ただし、効果的なパートナー選定やコンテンツ管理が必要で、不適切な露出によってはブランドイメージが損なわれるリスクもあります。

12.リターゲティング広告(再訪を促すマーケティング広告)

リターゲティング広告は、一度自社のWebサイトに訪問したユーザーに対して再度広告を表示する手法です。ユーザーの行動履歴をもとに配信できるため、離脱ユーザーを再度自社サイトに誘導できます。

一度興味を持ったユーザーは再訪時に行動を起こす確率が高く、コンバージョンに直結しやすい傾向があります。検討期間が長い商材でも、継続的に接点を持ち続けられる点が強みです。

例えば、ECサイトの商品ページを見たユーザーに、別サイトで再びその商品広告を見せることで購入を後押しできます。ただし、頻度が高すぎるとユーザーにストレスを与え、ブランドに対する印象を悪化させる可能性もあります。そのため、配信頻度や期間の設計には注意が必要です。

13.LP活用+広告連動(LP広告・LPOによるCV最適化)

LP(ランディングページ)広告は、広告から直接CV(資料請求・購入)に導く専用ページに誘導する施策です。1ページ内で商品説明から申込み導線までを完結させる構成となっており、成約率の向上に直結します。

特定の悩みやニーズを持つユーザーに向けて、明確な訴求を行えるのがLP広告の強みです。さらにLPO(ランディングページ最適化)によって内容や導線を改善すれば、成果の最大化を図ることもできます。例えば、法人向けクラウドサービスを紹介するLPを制作し、広告から誘導すれば、関心の高いユーザーに的確な情報を届けられます。

一方で、制作コストや運用ノウハウが求められるため、小規模な事業者にとってはハードルが高い場合もあります。

14.キュレーションサイト掲載(SmartNews・NewsPicks・MERYなど)

キュレーションサイトに情報を掲載することで、自社ではリーチできないユーザー層にアプローチできます。キュレーションサイトとは、特定のテーマに沿った情報をまとめて紹介しているメディアのことです。ユーザーは短時間で必要な情報を収集しやすく、購買やサービス利用のきっかけになる場として注目されています。

例えば、「SmartNews」や「NewsPicks」に自社サービスに関する記事が取り上げられれば、興味関心の高いユーザーの目に留まり、自社サイトへの流入が期待できます。記事コンテンツに広告的な要素が含まれていてもユーザーに自然な形で情報が届くため、受け入れられやすい点も特徴です。

ただし、掲載内容やタイトルによってはユーザーの関心を引けず、流入が伸びにくい場合もあります。掲載先とのコンテンツ連携や訴求ポイントの精査が必要です。

15.口コミサイト掲載(@cosme、食べログなど)

口コミサイトへの掲載は、ユーザーのリアルな評価を通じて信頼性を高めながら、新たな来訪を促す効果があります。商品やサービスの購入前に他人の評価を確認する行動は多くのユーザーにとって習慣化されており、口コミサイトの影響力は非常に大きくなっているのです。

例えば、「@cosme」で自社商品が高評価を得ていれば、類似商品と比較検討するユーザーに安心感を与え、購買の後押しになります。また、飲食業であれば「食べログ」の評価が来店動機の一因となるケースも多く、集客成果に直結しやすいです。

一方で、ネガティブな評価や低評価のレビューが集まると、逆効果になるリスクもあります。日頃からサービス品質を高め、誠実な運営体制を維持することが重要です。口コミサイトは、ユーザーの信頼を獲得しながら認知拡大を狙うための効果的なチャネルです。評価の見える化は他との差別化にもつながるため、積極的に活用すべき施策と言えます。

16.外部メディアでの取材・記事掲載(業界専門サイト等)

業界メディアへの取材・記事掲載は、専門性の高いチャネルを通じてターゲット層にアプローチできる有効な手段です。自社からの情報発信ではなく、第三者メディアが紹介する形になるため、客観性と信頼性が高まります。

例えば、ITサービスであれば、テクノロジー系メディアに取材記事が掲載されることで、関心度の高い読者層に向けて効果的に情報が伝わります。記事がSNSやニュースメディアで拡散されれば、想定以上のリーチが得られる可能性もあるでしょう。

ただし、掲載される内容は取材や編集方針に左右されるため、希望どおりの表現にならないケースもあります。掲載前の確認が可能かどうか、事前にすり合わせておくと安心です。

17.セミナー・ウェビナー開催(リード獲得・ファン育成)

セミナーやウェビナーは、自社の専門性を伝えながら見込み顧客との関係構築ができる有効な方法です。情報提供を通じて参加者との信頼関係を育てるきっかけになります。

例えば、BtoB企業が業界トレンドをテーマにしたウェビナーを開催すれば、課題を抱える企業の担当者が集まり、セミナー終了後に個別相談へと進むケースもあるでしょう。参加者リストはそのままリード情報として活用でき、営業活動の起点にもなります。

一方で、テーマ設定や集客導線が曖昧だと、参加者の質が低下したり、成果に結びつきにくかったりすることもあります。事前の設計とフォロー体制の整備が重要です。

18.展示会・合同イベント出展(BtoB集客に強い)

展示会や合同イベントへの出展は、ターゲット層が集まる場で新規顧客と効率的に出会える集客手段です。特にBtoB領域では、名刺交換やデモンストレーションを通じて、関係性を構築する入り口になります。

例えば、業界特化型の展示会に出展すれば、来場者に製品の特徴や活用事例を直接伝えられ、商談へとつながるきっかけになります。開催後に名刺交換した企業へフォロー営業を行えば、高確度のリード育成につながるでしょう。

ただし、出展には人員・装飾・資料などの準備が必要で、コストも発生します。単発の参加で終わらず、事後のアプローチまでを含めて設計することが重要です。

19.店頭イベント・ポップアップ連動(オンライン→実店舗導線)

店頭イベントやポップアップ企画は、オンラインとリアルをつなぐ導線を構築し、直接体験を通じて集客力を高める施策です。オンラインで興味を持ったユーザーに実際の接点を提供すれば、購買意欲をさらに引き出せます。

例えば、SNSやWeb広告でポップアップイベントを告知し、期間限定の特典を用意することで、来店動機を強化できます。実際に商品に触れた顧客がSNSで投稿すれば、さらなる認知拡大に期待できるでしょう。

ただし、実店舗を活用する施策は立地や開催タイミングに左右されやすく、集客成果に差が出ることもあります。集客導線の設計と現場運営の両立が求められます。

業種別に見るおすすめWeb集客方法とチャネル選定

同じWeb集客でも、業種やビジネスモデルによって効果的なチャネルは大きく変わります。

ここでは代表的なパターンごとに、おすすめのWeb集客方法とチャネル選定の考え方を紹介します。自社の業種に近い項目から読み進めてみてください。

生活者向けブランドのWeb集客方法(toC向け)

| 業種・ビジネスモデル | 生活者向けブランド(消費財メーカーなど) |

| おすすめ施策 | ・コンテンツマーケティング ・SNSアカウント運用 ・プレスリリース配信 ・SEO対策 |

| 理由 | ・共感を生む読み物で製品理解を促進 ・拡散と世界観訴求に強い ・外部露出で信用性アップ |

一般消費者向けのブランドでは、認知拡大とファン化が重要テーマになります。

InstagramやTikTokを活用したビジュアル訴求、インフルエンサーとのタイアップ、ユーザー投稿(UGC)の促進など、「共感」と「話題」を生む施策が有効です。

一方で、購入・申込の導線として、ブランドサイトやLP、ECサイトのUI/UXを整えておくことも不可欠です。SNSで興味を持ったユーザーが、違和感なく購入完了まで進める“ストーリー”を設計しましょう。

ネットショップ・EC向けのWeb集客方法

| 業種・ビジネスモデル | ・ネットショップ ・ECビジネス |

| おすすめWeb集客 | ・LP活用+広告連動 ・リスティング広告 ・SEO |

| 理由 | ・CV最適化で購入率を向上 ・購買意欲の高い層に直接訴求 ・比較コンテンツで検討層を集客 |

ECでは、SEO・リスティング広告・ショッピング広告・リターゲティング広告・SNS広告など、トラフィック獲得施策が重要です。

同時に、商品ページの改善やレビュー施策、カゴ落ちメール、LINEによる再訪喚起など、「来てくれたユーザーを逃さない仕組み」も欠かせません。また、モール型EC(楽天・Amazonなど)と自社ECの役割分担も重要な論点です。

モールでの露出をテコにしつつ、自社ECでブランド体験とLTV最大化を図る戦略がよく取られます。

地域密着ビジネスのWeb集客方法(飲食店・美容室・クリニックなど)

| 業種・ビジネスモデル | 地域密着型ビジネス(飲食店・美容室など) |

| おすすめ施策 | ・Googleビジネスプロフィール ・MEO対策 ・口コミサイト掲載 ・SEO対策 |

| 理由 | ・地図検索で即来店を促進 ・検索結果上位で見つかりやすい ・クチコミが来店の決め手になる |

地域密着型のビジネスでは、MEO(Googleマップ対策)と口コミの重要度が非常に高くなります。

検索時に「エリア名+業種名」で上位表示されることが、来店数に直結するケースも多いです。加えて、ホットペッパーなどの予約ポータル、Instagramでのビジュアル発信、地域名を含んだSEO記事などを組み合わせると効果的です。

オフラインのチラシや看板とWebを連動させることで、認知の抜け漏れを減らせます。

高単価・比較検討が長いビジネスのWeb集客方法

(不動産・保険・自動車など)

| 業種・ビジネスモデル | 高額商材 検討期間が長いビジネス(不動産・保険・自動車など) |

| おすすめ施策 | ・コンテンツマーケティング ・SNSアカウント運用 ・セミナー・相談会開催 ・SEO対策 |

| 理由 | ・比較・選定を支援する情報提供 ・商品理解と信頼を深める発信 ・心理的ハードルを下げて契約促進 |

高単価商材は、検討期間が長く、情報収集・比較を繰り返すユーザーが多いのが特徴です。

この場合、専門性の高いコンテンツ、比較ガイド、導入事例、シミュレーターなど、検討をサポートする情報提供が鍵になります。SEOやコンテンツマーケティングに加え、資料請求やウェビナー、詳細なFAQページを用意して「一社から買わされる」という不安を軽減することが重要です。

リターゲティング広告で接点を継続し、タイミングが来たときに想起してもらえる状態を作りましょう。

会員・リピーター獲得が軸のビジネスのWeb集客方法

(ジム・スクール・サブスクなど)

| 業種・ビジネスモデル | 会員・リピーター獲得型ビジネス (スクール・ジム・サブスクなど) |

| おすすめ施策 | ・メルマガ配信 ・オウンドメディア運用 ・Web広告全般 ・SEO対策 |

| 理由 | ・継続的に接点を持てる ・価値訴求と信頼獲得に有効 ・再訪促進と継続利用に貢献 |

ジムやスクール、サブスクサービスなど、継続利用を前提とするビジネスでは、「入会まで」と「入会後」のコミュニケーション設計が重要です。

入会前はLP・口コミ・体験予約LPなどで不安を解消し、入会後はメルマガやアプリ、LINEで継続利用の動機付けを行います。

Web集客では、初月無料キャンペーンや期間限定特典などのオファーを、広告・SNS・サイトで一貫して訴求しつつ、LTVベースで費用対効果を判断する視点が求められます。

BtoB・法人向けビジネスのWeb集客方法

| 業種・ビジネスモデル | 法人向けビジネス(BtoB商材・サービス) |

| おすすめ施策 | ・SEO対策 ・リスティング広告 ・セミナー・ウェビナー開催 |

| 理由 | ・課題解決志向の検索ユーザー獲得 ・短期的に成果が出しやすい ・商談前の信頼構築に有効 |

BtoBでは、ナーチャリング(見込み顧客の育成)が重要テーマです。

SEO・ホワイトペーパー・ウェビナー・メールマーケティングなどを組み合わせ、長期的な関係構築を行います。

展示会やセミナーで獲得した名刺をMA(マーケティングオートメーション)でスコアリングし、興味度の高いリードから順に営業アプローチする、といった設計も有効です。

Web集客のKPIも、「問い合わせ件数」だけでなく、「MQL数」「SQL数」「受注率」など販売プロセスと連動して設計します。

採用・求人に特化したWeb集客方法

| 業種・ビジネスモデル | 人材採用(採用ブランディング・リクルート) |

| おすすめ施策 | ・SNS運用 ・採用LP+広告連動 ・動画コンテンツ |

| 理由 | ・社風を伝えて応募動機を強化 ・ターゲットに特化した訴求が可能 ・リアルな情報で共感を得られる |

採用目的のWeb集客では、「求人票」だけでなく、採用サイト・社員インタビュー・カルチャーコンテンツなどによる採用ブランディングが重要になります。

求職者は、企業HPや口コミサイト、SNSなど複数チャネルをチェックする傾向があります。そのため、Wantedlyや求人媒体、採用LP、公式SNS、YouTubeなどを連携させ、「どこを見ても企業の“らしさ”が伝わる状態」を目指しましょう。

応募数だけでなく、「ミスマッチの少ない応募」を増やすことも重要なKPIです。

Web集客での成功事例

以下では、クーミルが支援したお客様のWeb集客事例について複数紹介しております。店舗の集客方法についてより詳しく知りたい人は以下の記事も参考になります。

1.Web集客成功事例-SEO対策

1つ目の成功事例は、パーソナルジムにおけるSEO対策です。

上記のパーソナルジムでは、「地域名+パーソナルジム」にて検索順位に上位表示化させることに成功することで、アクセス数及び予約件数の増加に成功しております。

具体的な施策内容

一つ一つを地道に行うことで、「地域名+パーソナルジム」にてSEO順位を3位獲得することに成功しました。その結果、自然流入からの申し込みも月3件→23件まで増加させることに成功しました。現在は2店舗目を増店して経営しております。

パーソナルジムの集客成功事例を紹介した記事はこちら

2.コンテンツSEO施策の成功事例

エステサロンのHPの下層にオウンドメディアを構築することで、集客に成功した事例を紹介します。

| 施策前 | 施策後(1年後) |

|---|---|

| 月間PV数:1,134 | 月間PV数:32,451 |

| 予約件数:57件/月 | 予約件数:175件/月 |

オウンドメディアによる集客は、SEOで上位表示を目指す必要があるため、時間がかかりますが、サイト閲覧数そして予約件数を急激に増やすことに成功しました。

施策を実施するにあたり、特に意識したことは費用対効果を高めることです。

そのために、競合が少ないスモールキーワードから網羅的に記事を執筆しました。

エステサロンは前述した通り、非常に競合が多い領域です。

「エステサロン」などのビックキーワード(単一キーワード)で上位表示化させることは難易度が高く、費用対効果が合わないケースがほとんどです。

また、「エステサロン」を調べる人は、利用目的ではなく、言葉の意味を調べる「お客様になりにくい層」も非常に多いのが特徴です。そのため、「エステサロンへ行きたい人へ届ける」ためにスモールキーワードと呼ばれる複合キーワードから戦略的にSEO対策を行いました。

スモールキーワードの一例)

エステサロンの集客成功事例を紹介した記事はこちら

Web広告-リスティング広告及びLPOによって予約件数が5倍へ

弊社が携わったお客様に、結婚相談所を開業したものの、集客が出来ずに悩んでいた経営者様が過去にいらっしゃいました。

ホームページは制作済みで、過去にリスティング広告を行ったものの結果は泣かず飛ばすでお金ばかり使ってしまったとのとです。自分なりに頑張ってきたものの、より集客力を強化したいということで弊社に問い合わせを頂きました。

市場調査→競合他社のリスティング広告、打ち出し方の分析→キーワード調査→ブランディング→ランディングページ制作→広告運用(リスティング・facebook広告)→LPO(広告の分析・改善)

【ペルソナ・ターゲット】

このような人物像をイメージし、ランディングページを制作し運用を開始しました。

【結果】

上記の広告運用予算:毎月10万円

結果として、4ヶ月後には15件まで予約件数を増加に成功

限られた予算内に予約件数を増加するために、主に以下の事を中心に取り組んできました。

結果として、非常に高い集客効果を発揮させることが可能になりました。

結婚相談所の集客成功事例を紹介した記事はこちら

クーミル株式会社では様々な業種で得た

ノウハウをもとにWeb集客サポートを行なっています

・自社のホームページを立ち上げたい…

・今のサイトを本格的にリニューアルしたい…

・安定的にWeb集客をしたい…

専門の担当者が貴社のWEBサイトを改善します!

電話でお問い合わせ

メールでお問い合わせ

Web集客に力を入れるべき3つの理由

集客方法として多くの企業が注目しているのがWeb集客です。対面営業や広告に頼る従来の方法では限界がある中、Webを活用すると効率的かつ継続的に見込み顧客と接点を持つことが可能になります。

ここでは、Web集客が重要とされる理由を3つの観点から解説します。

1.顧客との最初の接点をつくれる

Web集客の最大の価値は、自社をまだ知らない見込み顧客と出会える機会をつくれることです。現代の購買行動は、ユーザーが自ら情報を調べるところから始まります。検索エンジンやSNSで自社コンテンツが表示されれば、それが顧客との最初の接点になるのです。

例えば、自社の商品やサービスに関連するキーワードで検索したユーザーに役立つコラム記事や事例紹介ページが表示されれば、興味・関心を引きやすくなります。そこから問い合わせや資料請求に発展すれば、営業活動のスタート地点が自然に生まれる形になります。

このように、Web集客は「まだ接点がなかった見込み顧客との出会い」を生み出し、営業機会を広げる重要な入口です。リアルの接触に限らず、24時間365日情報発信を通じて接点を持てる点は、大きな武器となります。

2.営業に頼らずに安定した集客ができる

Web集客は、一度コンテンツを整えれば、営業担当が動かなくても継続的に見込み顧客を呼び込める仕組みが構築されます。人の手を介さずとも、Webサイトやコンテンツが自動的に集客を担ってくれるため、営業体制の負担を大幅に軽減できるのです。

例えば、自社ブログで見込み顧客の悩みに答える記事を継続的に発信していれば、検索結果からの流入が積み重なっていきます。記事自体が「営業マンの代わり」として働くようになり、時間が経っても集客効果が持続されます。

さらに、問い合わせフォームや資料ダウンロードページを設置すれば、24時間いつでも見込み顧客を獲得できる仕組みに発展させることも可能です。Web集客は、人に依存しない営業インフラをつくる手段として非常に有効です。

3.少ないコストで見込み顧客を増やせる

Web集客は、費用対効果の面でも優れています。チラシの配布やイベント出展のようなオフライン施策に比べて、Web集客は比較的低コストで始めやすく、中長期的に集客の成果を積み上げられます。

例えば、制作した記事が検索結果で上位表示されれば、長期にわたって継続的に検索流入を獲得できます。広告のように出稿を止めた途端に効果がなくなる施策とは異なり、成果が持続するのもWeb集客の特徴です。

また、Web集客はアクセス数やコンバージョン率などの数値をデータで把握できるため、施策ごとの効果検証と改善が容易です。改善を重ねることで集客効率が高まり、限られた予算でも成果を拡大しやすくなります。

成果を出すWeb集客の進め方|設計・実行・改善の7ステップ

Web集客で成果を出すには、闇雲に施策を始めるのではなく、事前の設計から実行、改善までのプロセスを丁寧に踏むことが大切です。どれだけ優れた手法を選んでも、目的やターゲットが曖昧なままでは本来の効果は発揮できません。

ここでは、実際に成果へつなげるために必要な7つのステップを紹介します。

1. 集客ゴールを明確にする(KGIの設定)

Web集客を成功させるための第一歩は、「最終的に何を達成したいのか」を明確にすることです。ゴールが曖昧なままでは戦略の方向性が定まらず、施策がブレてしまいます。最終成果であるKGI(重要目標達成指標)を設定すると、施策全体の軸ができます。

例えば、次のように具体的な数字で目標を設定するのがポイントです。

- 月間の問い合わせ件数を30件に増やす

- 資料請求数を前年比150%にする

- リードからの商談化率を20%に引き上げる

数値が定まれば、どのチャネルに注力すべきか、どのようなコンテンツを準備すべきかの判断がしやすくなります。集客施策は「とにかくアクセス数を増やしたい」だけでは成果に直結しません。

どのようなユーザーに、どのような行動を取ってもらいたいのかを数字で可視化し、目指す方向性を明確にしておきましょう。

関連記事

>>オウンドメディアに効果的なKPI設定方法|事例と注意点を解説

2. ターゲット像を具体化する(ニーズと行動の理解)

次に行うべきは、集客したいユーザー像をできる限り具体化することです。誰に届けるのかが不明確なままでは、コンテンツや広告の内容も的外れになってしまいます。

そのためには、まず「ペルソナ」を設計しましょう。ペルソナとは、自社が狙う典型的な顧客像を人物モデルとして具体化したものです。

例えば、以下のように設定します。

ペルソナ例

- 名前:◯◯ △△(28歳)

- 職業:都内IT企業勤務の営業職

- 悩み:転職活動中で企業の雰囲気を知りたい

- 行動:通勤電車でSNSとオウンドメディアを日常的に閲覧 など

上記のように人物の背景・悩み・行動パターンを明確にすると、どのチャネルで情報を届けるべきか、どのようなコンテンツが響くのかが見えてきます。

さらに「カスタマージャーニーマップ」を作成すれば、認知→興味→比較→行動→継続という購買プロセスの中で、ユーザーが求める情報と接点がどこにあるのかを明らかにできます。

施策の方向性を間違えないためにも、ユーザー視点に立ってターゲット像を細かく設計することが重要です。

3. 自社の戦力を棚卸しする(リソース整理)

Web集客を成功させるためには、自社が持つリソースを正確に把握し、現実的な施策計画が欠かせません。予算・人員・ノウハウ・時間といった自社の「戦力」を整理すると、無理のない形で集客施策を継続的に進めやすくなります。

例えば、SEO施策に取り組みたい場合でも、記事を作成できるライターがいなければ外注が必要です。また、SNS運用に力を入れたい場合でも、日常的に投稿を継続できる人員が不足していると、効果的な運用は困難でしょう。

このように、施策ごとに必要となるリソースを事前に確認しておくことが重要です。リソースが足りない場合は、業務の優先順位を見直したり、外部パートナーの活用を検討したりする判断にもつながります。

自社の「できること」と「足りないこと」を棚卸ししておくことは、戦略を実行に移すための出発点です。現場の稼働状況や既存のノウハウも含め、冷静に可視化しておきましょう。

4. 集客チャネルを適切に選ぶ(ターゲットと目的に合わせる)

集客効果を最大化するには、自社の目的とターゲットに合ったチャネルを見極めて、注力すべき施策を絞り込むことが大切です。すべての手法に手を出すのではなく、最も効果が期待できるチャネルにリソースを集めると施策の成功率が高まります。

例えば、20代の女性をターゲットとしたアパレルブランドであれば、InstagramやTikTokなどのSNSでビジュアル重視の投稿により、感度の高いユーザーにアプローチできます。一方で、法人向けITサービスの集客であれば、SEOやリスティング広告による検索流入が主戦場となるでしょう。

また、集客の目的によっても選ぶべきチャネルは異なります。例えば、「問い合わせ件数の増加」が目的なら広告施策との連動が効果的ですが、「ブランドの信頼構築」が目的であればオウンドメディアやセミナー施策が向いているでしょう。

闇雲に集客チャネルを増やすと、施策ごとの効果検証も難しくなります。自社にとっての勝ち筋を見極めたうえで、重点的に取り組むチャネルを選ぶことがWeb集客の成果を伸ばすポイントです。

5. コンテンツの質を磨く(流入先の設計と改善)

Web集客で重要なのが、「流入後の体験設計」です。どれだけ広告やSEOで集客に成功しても、遷移先のページが期待はずれの内容であればコンバージョンにはつながりません。集客導線とセットで、ページ内容の精度向上に取り組むことが不可欠です。

例えば、広告から誘導するランディングページ(LP)が商品理解を深められない内容だった場合、ユーザーはすぐに離脱するでしょう。記事コンテンツであれば、見出し構成や文章のわかりやすさ、導線設計など、細部に至るまで配慮が必要です。

具体的には、Googleアナリティクスやヒートマップツールを活用して、ページ内でどの部分が読まれているか・離脱されているかを把握し、改善に生かします。ABテストを繰り返すことでコンバージョン率を地道に高められます。

Web集客の本質は、集めて終わりではなく、集めたあとの動線です。コンテンツの質を磨き続ける姿勢こそが成果を生む基盤となります。

6. 必要に応じて外部の力を借りる(パートナー活用)

Web集客を内製化しようとすると、社内の限られたリソースやノウハウだけでは対応が難しくなります。特にSEOや広告運用、コンテンツ制作などは専門性が高く、成果を出すには相応の知識と経験が必要です。そのような場合、早い段階で外部パートナーを活用する判断が、成果への近道になることもあります。

例えば、自社にSEOの知識を持つ人材がいない場合、SEOコンサルタントと連携すれば、戦略設計からコンテンツ改善までプロの視点で導いてもらえます。広告運用であれば、代理店に運用を任せることで無駄な予算消化を防ぎ、より効果的な改善施策をスピーディに実行できるでしょう。

また、コンテンツ制作を外部ライターに依頼すると社内の人的負担を減らしつつ、高品質な記事や資料を量産できます。目的やチャネルに応じて、最適な外注先を見極めることが大切です。

外部の力を借りることはコストではなく「投資」として捉えるべきです。自社内にないスキルや発想を取り入れることで、集客のスピードと質を一段階引き上げられます。

関連記事

>>SEO対策に強いSEOコンサルティング会社12社を比較!「実績豊富」な会社だけ厳選

7. 継続運用と改善サイクルを止めない(PDCAの習慣化)

Web集客の成果は、一度の施策で劇的に生まれるものではありません。重要なのは、施策を回し続けることです。アクセス解析やユーザー行動の分析を通じて改善点を見つけ、次のアクションに反映するPDCAのサイクルを常に継続することが最終的な成果に直結します。

例えば、SEO施策で記事を公開したあと、順位がなかなか上がらなければ検索意図とのズレを再確認し、記事の構成やタイトルを改善します。広告施策であれば、クリック率やCV率を見ながら、訴求軸やターゲティングを微調整していきます。SNSでも、ユーザーの反応を見ながら投稿内容の切り口を変えていくことが大切です。

また、サイト更新の継続も集客効果に影響します。「1年前から更新が止まっているサイト」と「毎週コンテンツを追加しているサイト」では、ユーザーの信頼感にも大きな差が生まれます。

Web集客で成果を出す企業の共通点は、継続して改善し続ける体制が整っていることです。完璧な施策を一度で完成させるよりも、小さな改善を積み重ねることが着実に集客力を高める近道です。

Web集客を支えるツール活用術|目的別に見る必須の分析&実行ツール

Web集客の成果を最大化するためには、施策の「実行」と「分析」を正しく行わなければなりません。感覚や経験だけに頼るのではなく、データに基づいて改善を繰り返す必要があります。再現性のある集客体制を構築するには、目的に応じたツールを適切に選定し、活用することが重要です。

ここでは、Web集客に役立つツールを紹介します。

ユーザー行動を読み解くアクセス解析ツール3選

Webサイトを訪れたユーザーが、「どこから来て何を見てどこで離脱したのか」これらの情報を把握することは、改善の起点になります。アクセス解析ツールは、ユーザーの動きを数値で捉えるために欠かせない存在です。

Googleアナリティクス(GA4)

Googleアナリティクスは、Webサイト上のユーザー行動を可視化できる無料の解析ツールです。訪問者数や直帰率、コンバージョン数などを把握することで、どのページに課題があるのかを定量的に分析できます。GA4ではユーザーの行動単位で計測できる仕組みに進化しており、より精度の高い改善判断が可能になりました。

例えば、流入元を分析して「SNSから来たユーザーの直帰率が高い」ことがわかれば、該当ページの訴求内容や導線を見直す根拠になります。また、CV率が高いページの傾向を抽出することで他ページにも応用できます。

主に以下のような指標が確認可能です。

- ユーザー数

- ページビュー数(PV)

- コンバージョン数・率

- 流入元(チャネル)

- ユーザーの属性(デバイス・地域など)

データを根拠にWeb施策を改善したい企業にとって、Googleアナリティクスは最も基本かつ必須のツールです。

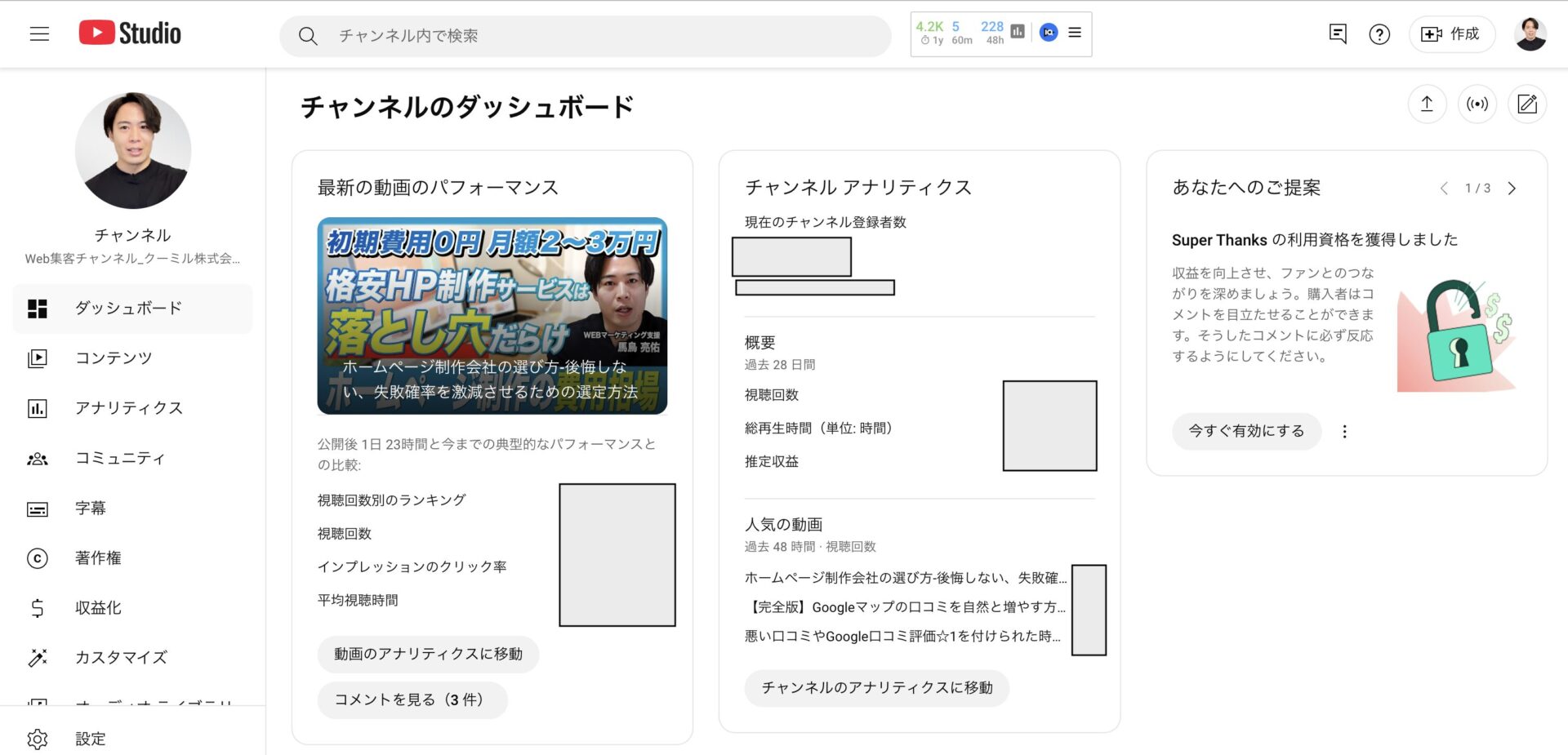

YouTube Studio

YouTube Studioは、YouTubeチャンネルの運用状況を詳細に確認できる管理ツールです。再生数や視聴維持率、クリック率などの指標を確認することで、どのコンテンツが反響を得ているのかを明確にできます。

例えば、インプレッション数が多くてもクリック率が低い場合は、サムネイルの見直しが改善ポイントになります。再生維持率が高い動画からは、ユーザーが求める情報の傾向が見えてくるでしょう。

YouTube Studioで取得できる主な指標は以下のとおりです。

- 視聴回数

- 再生時間

- チャンネル登録者数の推移

- インプレッション数・クリック率 など

動画コンテンツが集客の導線になっている企業は、必ずデータに基づいた運用を行う必要があります。YouTube Studioは、その改善サイクルを支える強力なツールです。

Xアナリティクス

X(旧Twitter)が提供する分析機能は、SNS集客において非常に実用的です。フォロワー数の変化だけでなく、ツイートごとのインプレッションやエンゲージメントを細かくチェックできます。投稿内容やタイミングによる反応の違いを数値で可視化することで、ユーザーに刺さるコンテンツの傾向を掴めます。

例えば、フォロワーが増加した日にどの投稿が反応を得ていたかを確認すれば、似た傾向の発信を強化する判断材料になるでしょう。反対に、反応が弱い投稿からは改善すべき要素も見つかるはずです。

Xアナリティクスで計測できる代表的な指標は以下のとおりです。

- ツイート数

- インプレッション数(表示回数)

- エンゲージメント数(反応数)

- エンゲージメント率

- プロフィールアクセス数

- フォロワー数の推移

X運用の成果を定量的に把握し最適な投稿戦略を立てたい企業にとって、Xアナリティクスは必須の分析ツールです。

検索パフォーマンスを高めるSEO支援ツール2選

SEOによる集客効果を最大化するためには、以下のデータを把握する必要があります。

- どのキーワードで流入しているのか

- どの順位に表示されているのか

- ユーザーがどの検索ワードに反応しているのか

上記情報をデータとして把握し、改善のヒントに変えることが重要です。SEO施策を効率よく進めるために役立つ支援ツールを2つ紹介します。

Google Search Console

Google Search Consoleは、自社サイトが検索結果でどのように表示され、ユーザーがどのキーワードで訪れているかを把握できる無料ツールです。SEO施策の成果を測定するための基本的な指標を網羅しており、検索流入を増やすための改善策を見つけるうえで欠かせない存在です。

例えば、「〇〇 サービス」というキーワードで表示回数が多いにもかかわらずクリック率が低い場合、タイトルやディスクリプションの見直しが有効になります。逆に、クリック率が高く順位が低いキーワードがあれば、優先的にそのページを改善すべきと判断できます。

Google Search Consoleで主に確認できる指標は以下のとおりです。

- 流入キーワード(検索クエリ)

- 各ページの表示回数とクリック数

- 平均クリック率(CTR)

- 検索結果での平均掲載順位

ただし、データの保持期間は最大16ヶ月に限定されています。過去の傾向を継続的に比較したい場合は、定期的にエクスポートして保管するなどの対応が必要です。

Googleキーワードプランナー

Googleキーワードプランナーは、ユーザーが検索しているキーワードの「需要」と「競合性」を調べられる分析ツールです。もともとは広告出稿のためのツールですが、SEO対策においても有効に活用できます。

例えば、記事制作前に「企業ホームページ 制作」というキーワードが月間でどれくらい検索されているかを調べておけば、どのテーマにリソースを割くべきかを判断できます。また、競合性が高すぎるキーワードばかり狙うと検索上位を獲得しにくいため、ボリュームと難易度のバランスを見極めることも重要です。

Google Search Consoleで主に調査できるデータは以下のとおりです。

- 月間平均検索ボリューム

- 検索トレンドの推移(季節変動など)

- 想定広告単価(CPC)

- キーワードの競合性(低・中・高)

ただし、Google広告を出稿していないアカウントでは、表示されるボリュームが「1,000〜10,000件」など大まかな数字になる場合があります。精度の高い分析をしたい場合は、実際に少額でも広告出稿を行うとより具体的な数値が得られます。

関連記事

>>SEOの基礎となるキーワード選定とは?上位表示化を狙えるキーワードの探し方

Web集客に迷ったら専門家の力を借りよう

Web集客で成果を出したいと考えるなら、専門家の知見を取り入れることは非常に有効です。

集客の手法は多岐にわたるため、自社にとって最適な戦略を見極めるには一定の経験と分析力が求められます。特にリソースが限られている企業では、判断を誤ると時間もコストも無駄になりかねません。

SEO対策や広告運用、SNSマーケティングなど、手法ごとに必要なノウハウは異なります。独自に試行錯誤するよりも実績を持つ専門家に相談すれば、自社の課題に合った施策を選定しやすくなります。施策の優先順位や改善ポイントを明確にできるのもメリットです。

さらに、専門家の視点を取り入れることで、これまで見落としていたボトルネックや、新たなチャンスが見えてくるケースも少なくありません。複数のチャネルをどう組み合わせるべきか、運用体制をどう整えるべきかなど、実務に即したアドバイスを受けることで施策全体の精度が一気に高まります。

集客に行き詰まりを感じたときこそ、外部の力を活用すべきタイミングです。限られたリソースを最大限に活かすためにも、積極的に専門家へ相談してみると良いでしょう。

関連記事

>>SEO対策はプロに外注すべき?費用相場・外注先の選び方・注意点を解説

>>SEO対策に強いSEOコンサルティング会社12社を比較!「実績豊富」な会社だけ厳選

まとめ

Web集客は、単に施策を並べるだけでは成果につながりません。大切なのは、自社の目的とターゲットを明確にし、戦略に基づいて施策を選択・運用していくことです。今回は、19のWeb集客施策を紹介するとともに、業種別のチャネル選定、成果を出す進め方、ツールの活用方法、そして成功事例まで幅広く解説しました。

成果を上げている企業は、ターゲット理解と改善の積み重ねを徹底している点が共通しています。完璧な施策を最初から作るのではなく、小さな改善を繰り返すことで集客力は確実に高まります。自社に最適な施策を見極めながら、再現性のある集客体制を構築していきましょう。

もし施策選びに迷ったときは、外部の専門家と連携するのも一つの選択肢です。自社だけでは見えない課題やチャンスを発見し、集客の質とスピードを高めるきっかけになるはずです。まずは自社の目標と現状を整理し、できることから一歩ずつ着実に進めていきましょう。

合わせて読みたい記事:

今日からできる【Web集客】の種類と戦略、ツール、成功事例を具体的に解説!シンギ株式会社

目的別でWeb集客方法を7つ紹介!集客のコツは始める前|malna株式会社