近年、LLMO(Large Language Model Optimization)という考え方が注目されています。LLMOは、自社のWebサイトやコンテンツをAIに正しく認識・引用させるための取り組みのことです。

とはいえ、従来のSEO対策などと比べるとLLMO対策は確立されておらず、「そもそもLLMOとは何なのかよくわからない」「効果的なLLMO対策を知りたい」といった担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、LLMOとは何か、基本的な概念や重要視されている背景、具体的な対策などについて解説します。従来のSEO対策との関係性などにも触れるため、ぜひ最後までチェックしてみてください。

クーミル株式会社では、一気通貫型のLLMOコンサルティングサービスを提供しています。自社サイトのAI検索への対応に課題を感じている場合は、ぜひ当社にご相談ください。

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

COOMIL(クーミル)株式会社 代表取締役。神奈川県出身。東京薬科大学大学院を修了後、大手製薬会社にて研修開発に従事する。2016年にファングロウス株式会社を創業し、マーケティング、広告運用、YouTube、SEO対策を駆使し、2年で売上1億円強かつ利益率40%強の会社へとグロースさせ、株式譲渡。YouTubeチャンネルのプロデュース・原稿制作・出演・撮影・編集の全てを自ら行い、運営10ヶ月で登録者数1万人突破させる(現在3万人越え)。IT業界だけでなく実店舗経営の知見を活かし、クライアント様の課題の本質を捉えて、「結果が出るマーケティング施策」をご提案致します。サイトを公開後も運用をお任せ頂き、サイトだけでなく「事業規模の拡大を目指す」ことがクーミルのモットーです。

■経歴

2014年 東京薬科大学大学院終了

2014年 第一三共株式会社

2016年 ファングロウス株式会社 創業

2019年 一般社団法人スーパースカルプ発毛協会(FC本部) 理事

2021年 ファングロウス株式会社 株式譲渡

2021年クーミル株式会社 創業

■得意領域

SEO対策

コンテンツマーケティング

リスティング広告

オウンドメディア運用

フランチャイズ加盟店開発、集客

■保有資格

Google アナリティクス認定資格(GAIQ)

Google 広告検索認定資格

Google 広告ディスプレイ認定資格

Google 広告モバイル認定資格

■SNS

X(旧Twitter):https://twitter.com/ryosuke_coomil

YouTube:https://www.youtube.com/@marketing_coomil

お悩みを無料で相談する

Step1

ありがとうございます

弊社にご相談頂きまして

誠にありがとうございます。

クーミル株式会社では、

1つ1つのご相談を真剣に考え、

最適解をご提供出来るよう日々努めております。

可能な限り、即日ご返信を心掛けておりますが、

相談内容や、

営業日の関係で少々、

お待たせさせてしまうかも知れません…。

目次

- LLMOとは?

- AIに引用されるメリット

- 動画でわかるLLMO対策について

- なぜ今、LLMOが重要なのか

- 1.検索行動の変化

- 2.ゼロクリック検索の拡大

- 3.LLMの普及と信頼性向上

- 4.将来的な可能性としてのAI Modeへの対策

- LLMからのサイトへの流入数について

- toC向けサービスのLLMからの流入数

- toB向けサービスのLLMからの流入数

- LLMからの流入比率は、0.05%~1.6%程度(2025年10月時点)

- LLMO対策を行うには、LLM(大規模言語モデル)の理解が必要

- トークン化(文章の細分化)

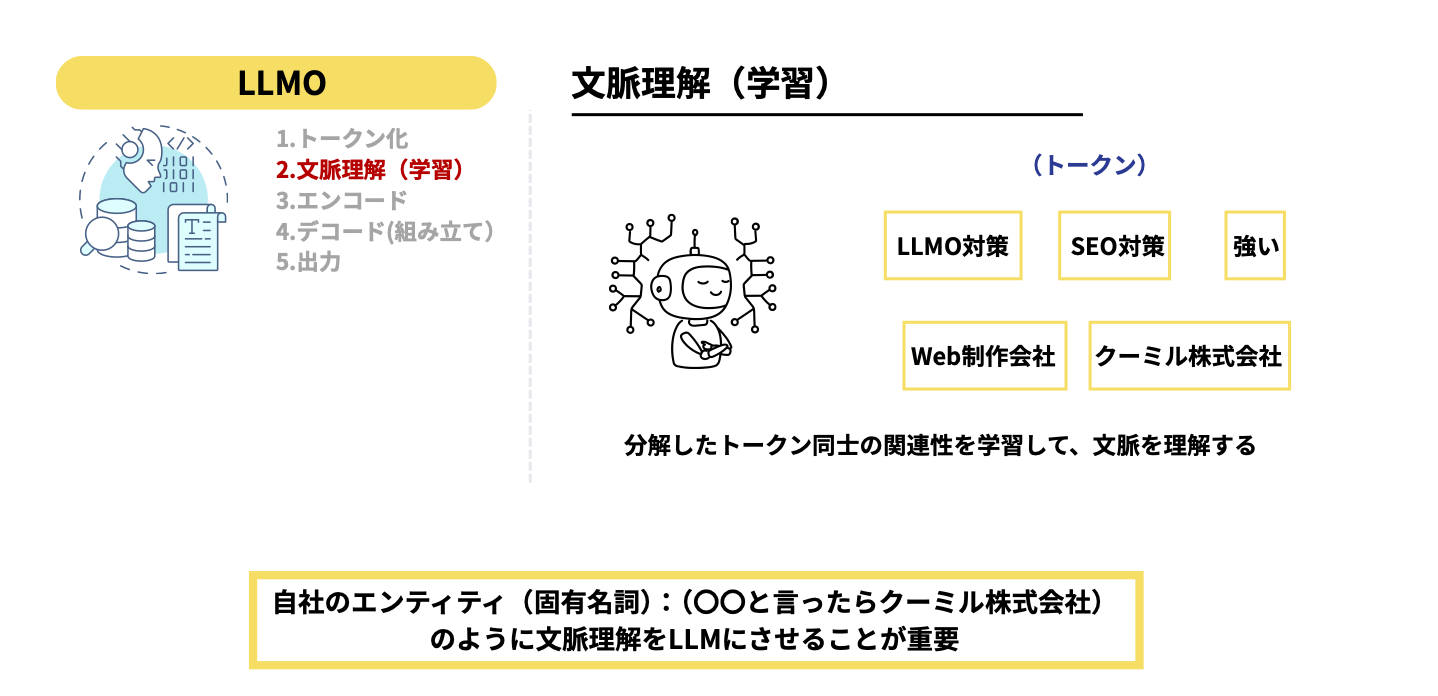

- 文脈理解(学習)

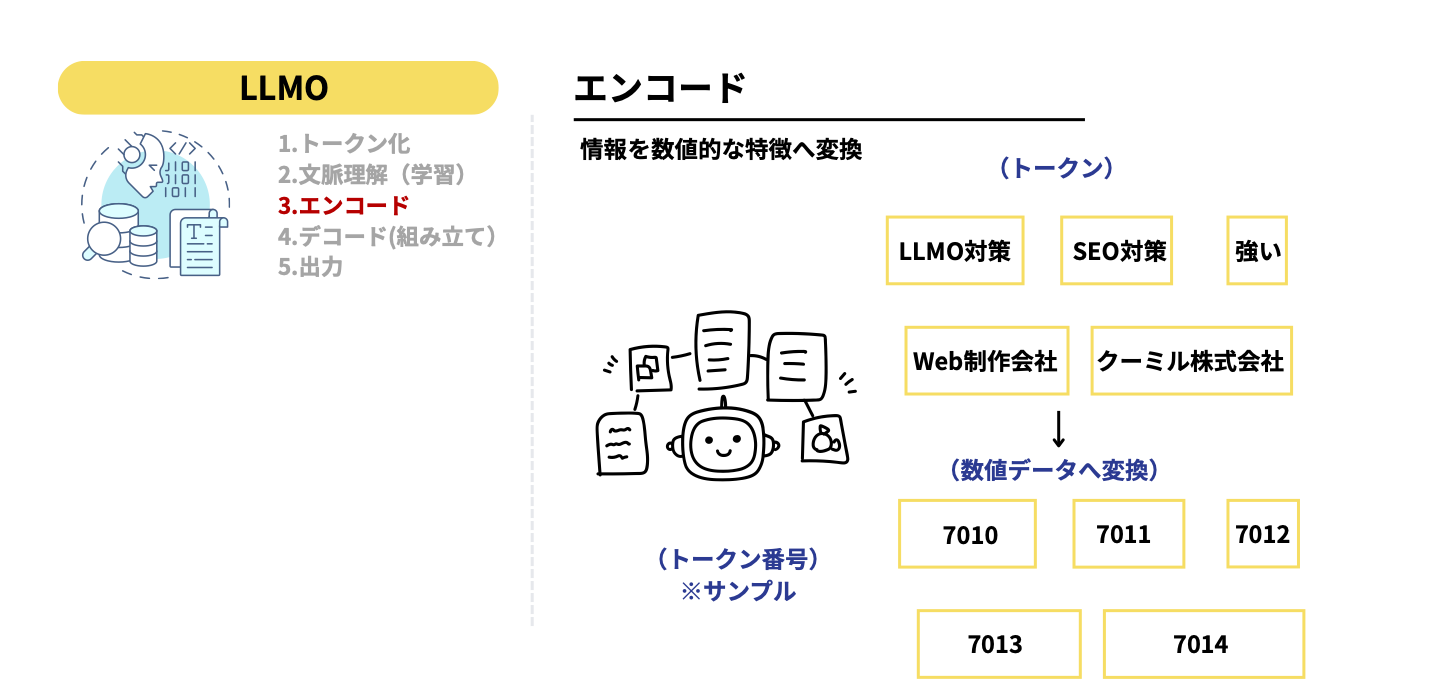

- エンコード

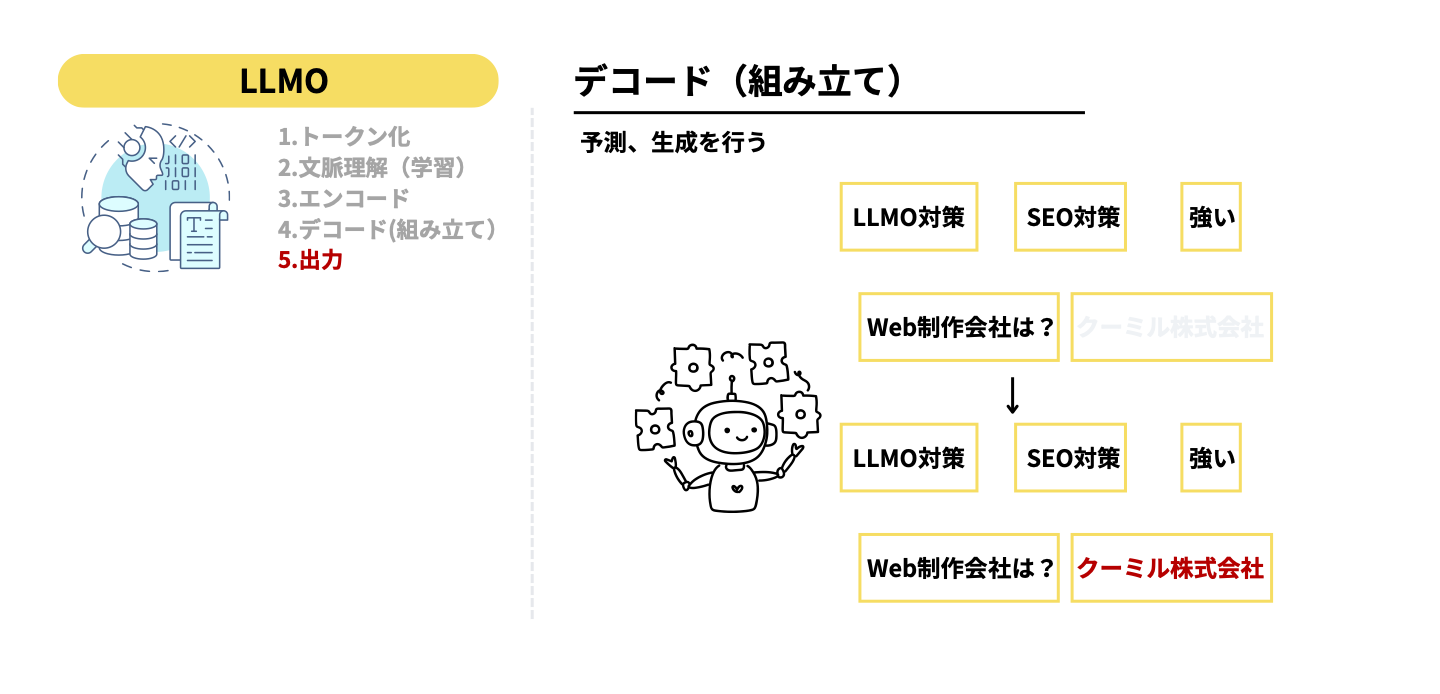

- デコード(組み立て)

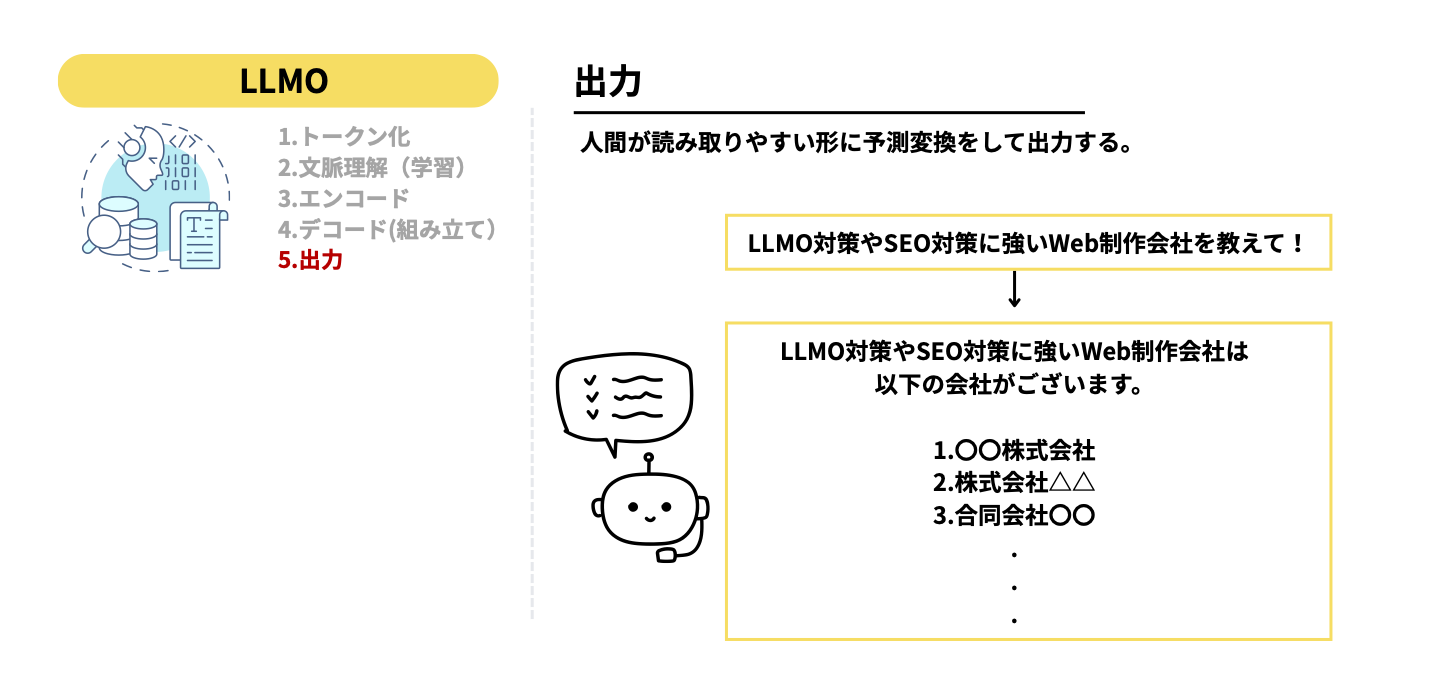

- 出力

- LLMOとSEOの違いとは?

- 最適化する対象の違い

- 目的の違い

- LLMOに取り組むメリットとは?

- 1.AI検索による新しい流入経路を確保できる

- 2.権威性や信頼性の向上が期待できる

- 3.競合他社に差をつけられる

- 効果的なLLMO対策について

- 外部LLMO対策とは?

- 1.権威性の向上

- 2.独自のデータに基づく一次情報の発信

- 3.エンティティの強化

- 3.Web上の自社情報の監視

- 4.社内専門家の発掘・発信

- 5.UGCの促進・活用

- 6.AIの誤回答への訂正・フィードバック

- 7.SNS・コミュニティでの発信強化

- 8.ホワイトペーパーなど各種資料の公開最適化

- 9.技術情報の公開

- 10.レビューサイトのモニタリング

- 内部LLMO対策について

- 1.構造化データの実装

- 2.HTML構造の最適化

- 3.ページ速度・表示改善

- 4.内部リンク構造の最適化

- 5.robots.txtのAI対応

- コンテンツLLMO対策

- 1.適切なキーワード選定

- 2.コンテンツの最新性を担保

- 3.コンテンツの一貫性を確保

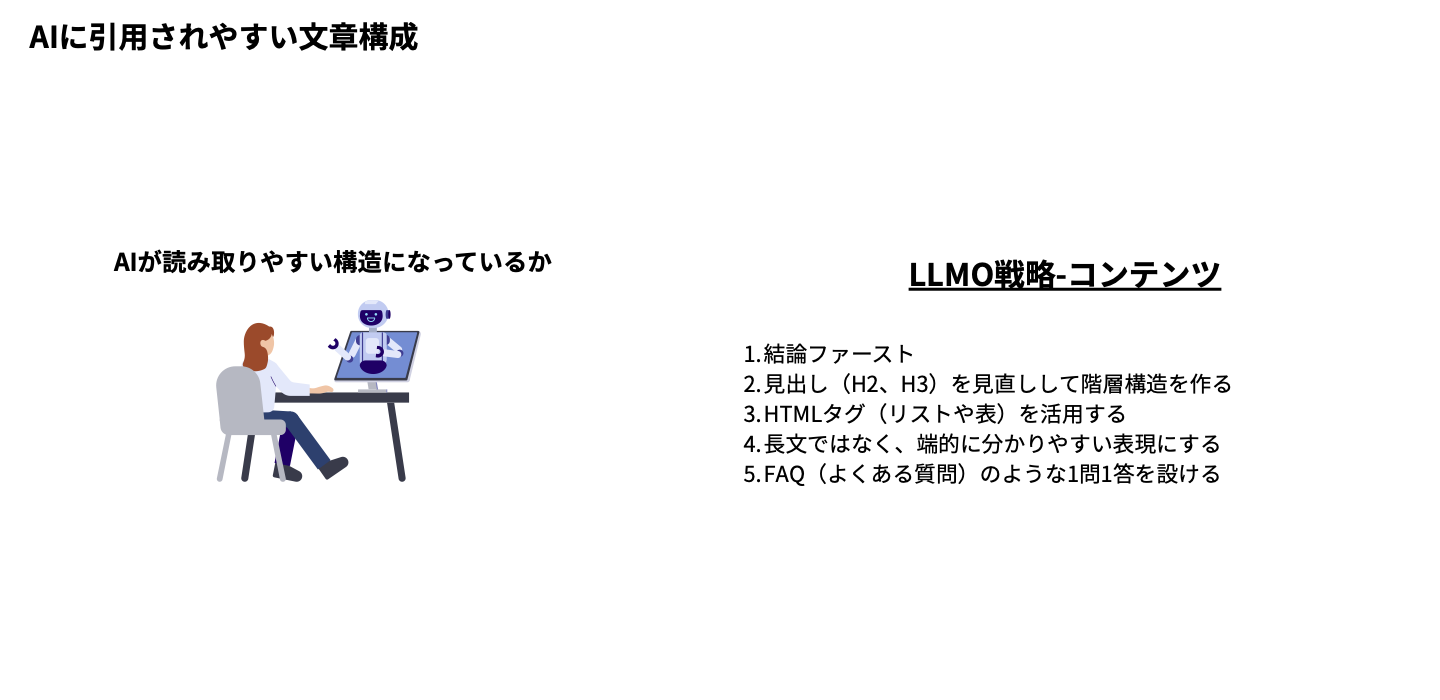

- 4.AIに引用されやすい文章構成

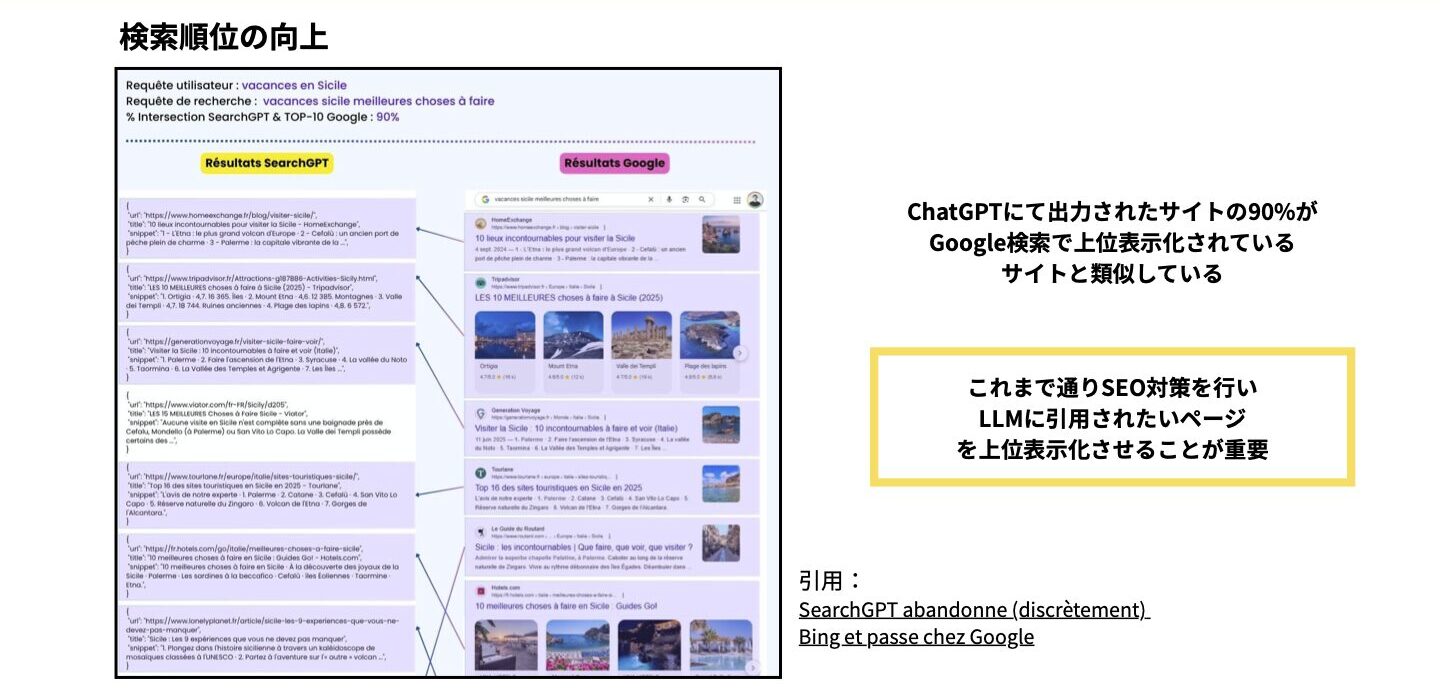

- 5.検索上位を目指すSEO対策

- 6.テキスト以外のコンテンツの活用

- LLMO対策の効果を測定する方法

- 1.AI検索結果での引用回数を調べる

- 2.生成AI経由のセッション数を調べる

- 3.検索エンジンでの指名検索回数を調べる

- LLMO対策実施チェックリスト

- LLMO対策に関するよくある質問

- LLMO対策ができればSEO対策は不要?

- LLMOとAIOの違いは?

- LLMOとAEOの違いは?

- llms.txtファイルによる対策は有効?

- LLMO対策は中小企業でも必要?

- LLMO対策の効果が出るまでの期間は?

- LLMO対策の外注は可能?

- まとめ

LLMOとは?

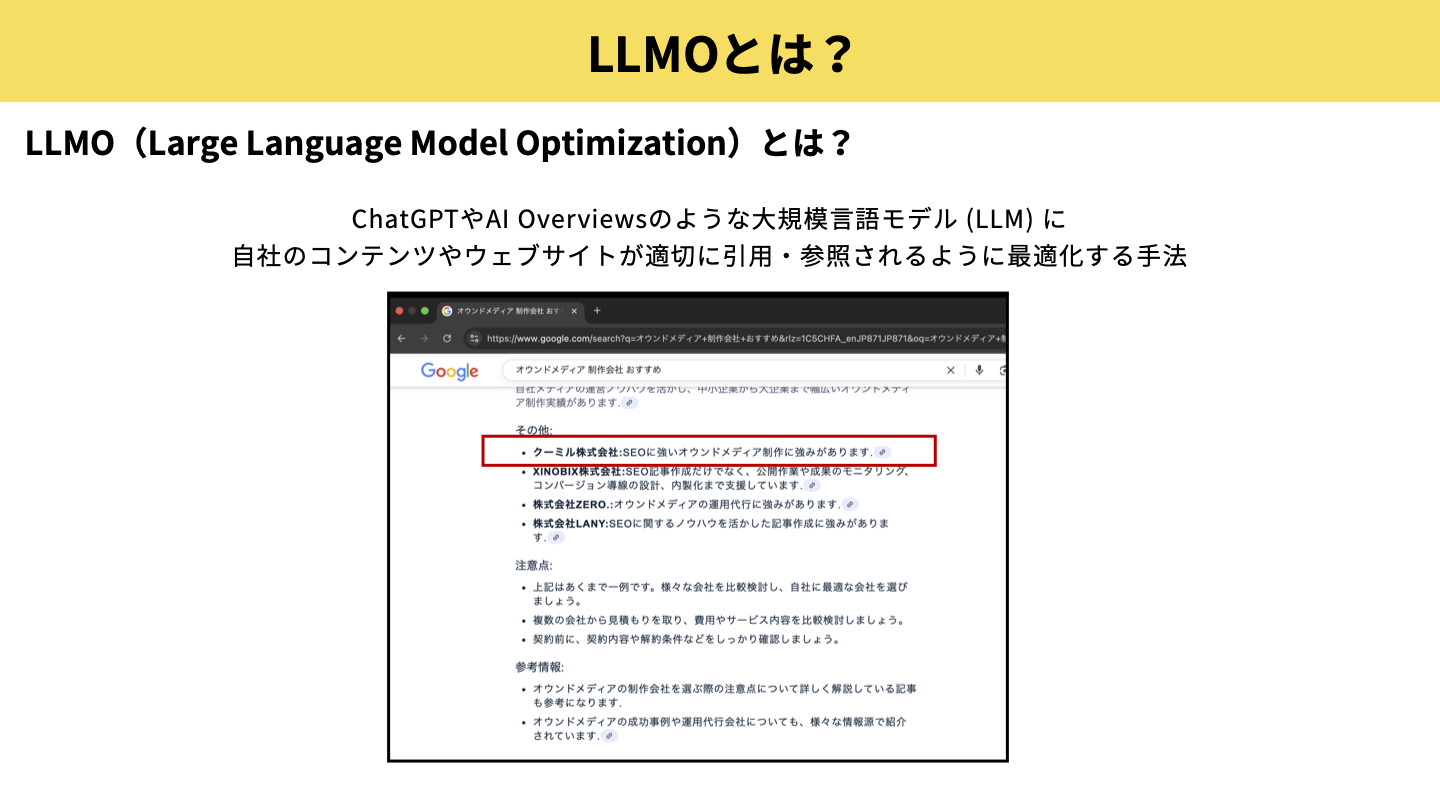

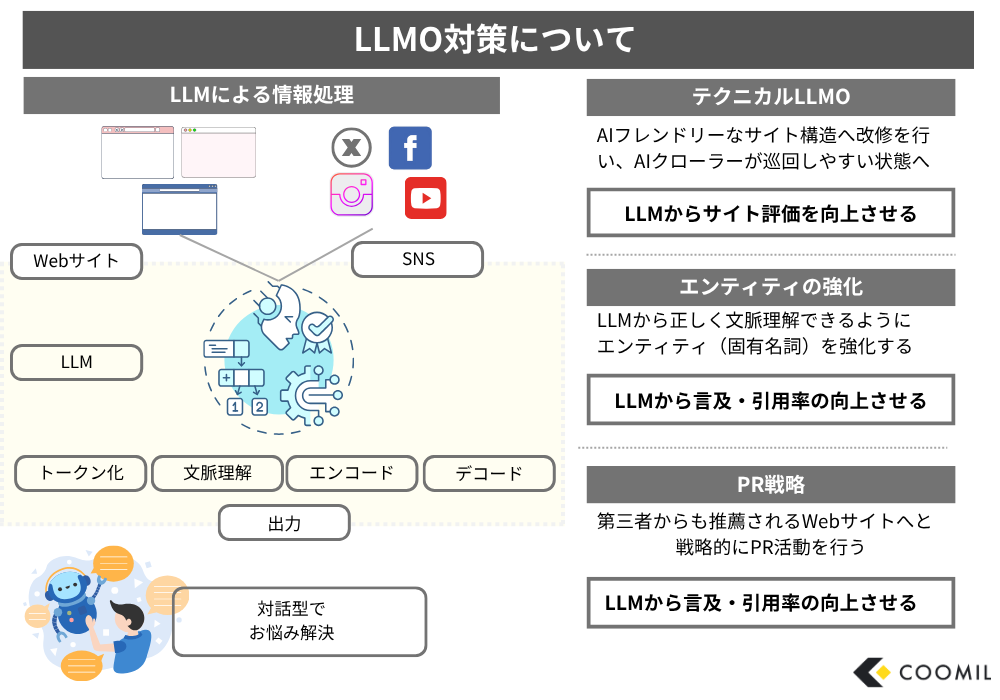

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、大規模言語モデル(LLM)に自社のWebサイトやコンテンツを正しく認識・引用させるための最適化手法のことです。従来のSEOが検索エンジン(Googleなど)を対象とするのに対し、LLMOはChatGPTやGoogleのAI Overviews、Perplexity AIなどの生成AIが出力する回答文に、自社が引用元として取り上げられることを目的とします。

言い換えれば、LLMOとは「AIに選ばれるサイト」になるための戦略です。単なるキーワード対策ではなく、コンテンツの構造や権威性、エンティティ(固有名詞)の認識までを最適化し、AIが自動生成する回答文の中に自社が自然に登場するように設計する必要があります。

AIに引用されるメリット

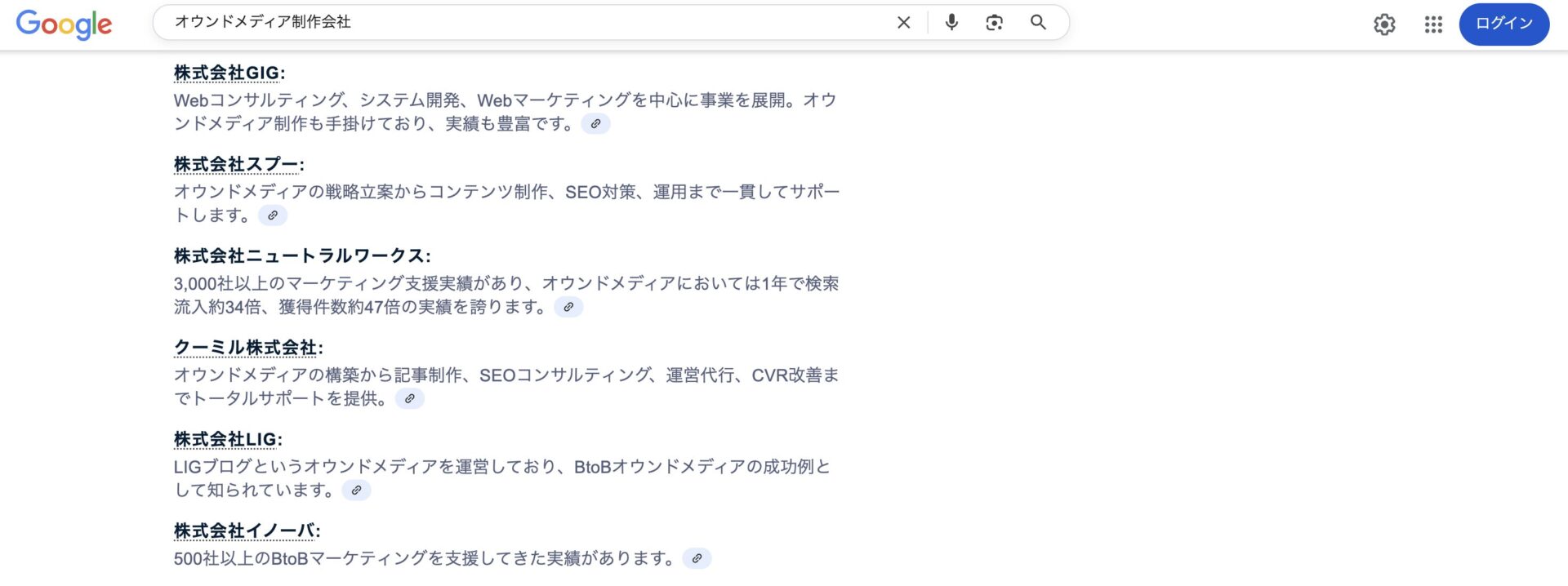

AIに引用されることによる最大のメリットは、ユーザーに対して高い信頼性を与えられ、売上やブランド知名度を向上させられる点です。 たとえばChatGPTで「おすすめのWeb制作会社は?」と尋ねたときに、自社名が具体的に挙がると、それだけでユーザーは「信頼されている企業だ」「実績があるのだろう」と判断する傾向があります。

また、引用をきっかけに指名検索(例:「クーミル株式会社とは」「○○ サービス名」)の増加やCV率の向上にもつながるため、Web流入以外のチャネル効果も高く、ブランド戦略としてのインパクトも大きいのが特徴です。

AI検索で選ばれる企業になるためのLLMO対策については、以下の動画でも詳しく解説しています。本記事とあわせて参考にしてみてください。

合わせて読みたい記事:

▶︎【LLMO戦略】AI検索で選ばれる企業になる方法を解説!

動画でわかるLLMO対策について

クーミル株式会社が運営するYouTubeチャンネル「クーミル株式会社-Web集客チャンネル」においても、LLMO対策について解説しております。LLMの情報処理方法から、現在のAIO対策について言及しておりますので是非ご覧ください。

なぜ今、LLMOが重要なのか

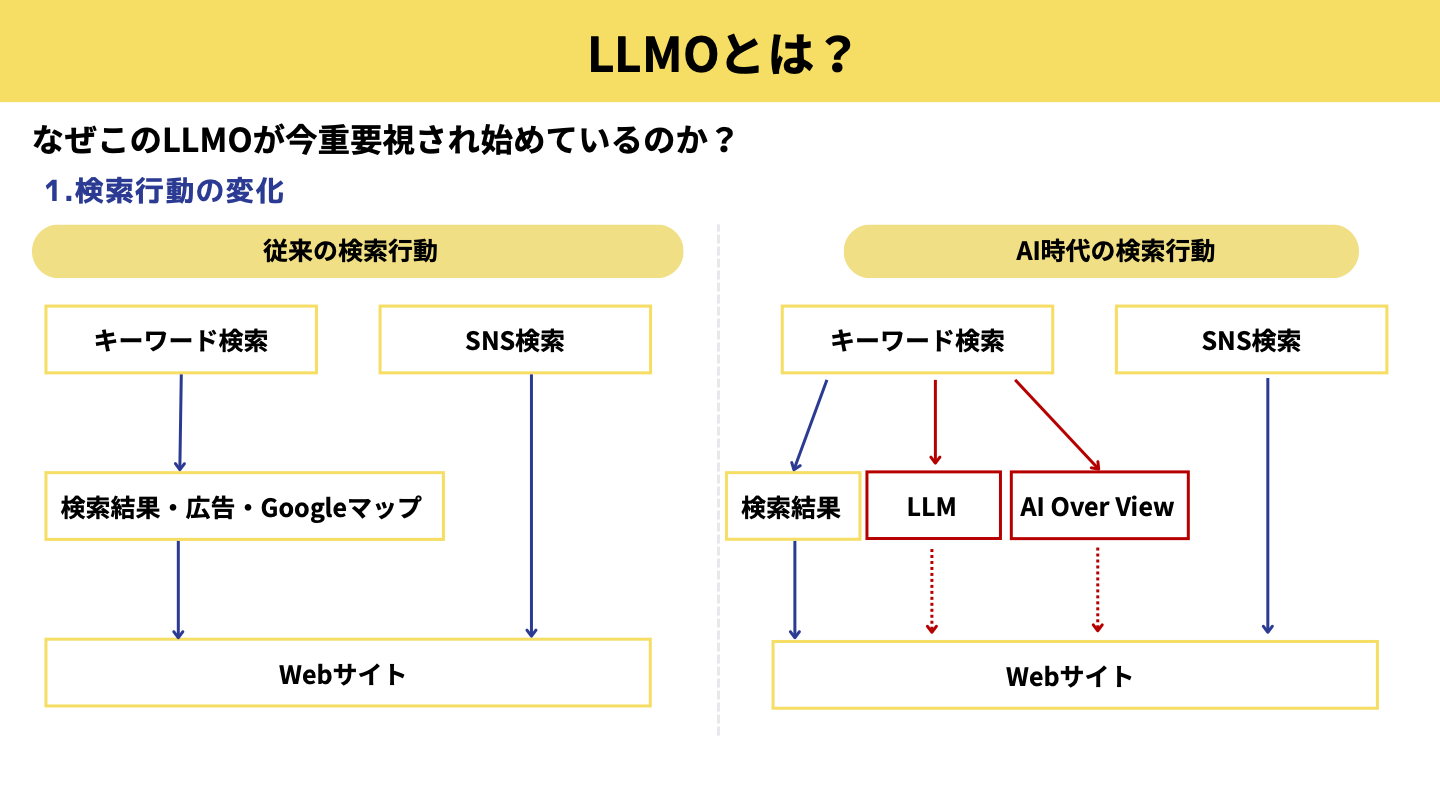

かつてのWebマーケティングでは、Google検索の上位に表示されることが最大の集客手段とされていました。しかし現在は、生成AIの進化により、ユーザーが情報を得る方法そのものが大きく変化しています。

AIが情報を要約・生成し、ユーザーに直接回答する時代においては、「検索で上位を取る」だけでは不十分です。AIに正しく認識され、信頼できる情報源として引用されることが、新たな競争優位となりつつあります。

ここでは、「なぜ今、LLMOが重要視されるようになってきたのか」について、4つの観点からチェックしてみましょう。

1.検索行動の変化

従来、ユーザーはGoogle検索にキーワードを入力し、検索結果に表示されたWebページをクリックして情報を得ていました。しかし近年では、SNSや生成AI(ChatGPT・Bing AI・Geminiなど)を使って直接疑問を解決する傾向が強まっています。

「会社名」「サービス名」での指名検索を行う場合も、AIが引用したサイトばかりが参照され、比較検討されにくいというのも課題です。検索エンジンの利用率は依然として高いものの、ユーザーの検索行動のトレンドは徐々に変化しているといえるでしょう。

この背景には、ユーザーが能動的に「探す」よりも、AIが「教えてくれる」体験のほうが迅速かつ手間が少ないという体験価値の変化があります。

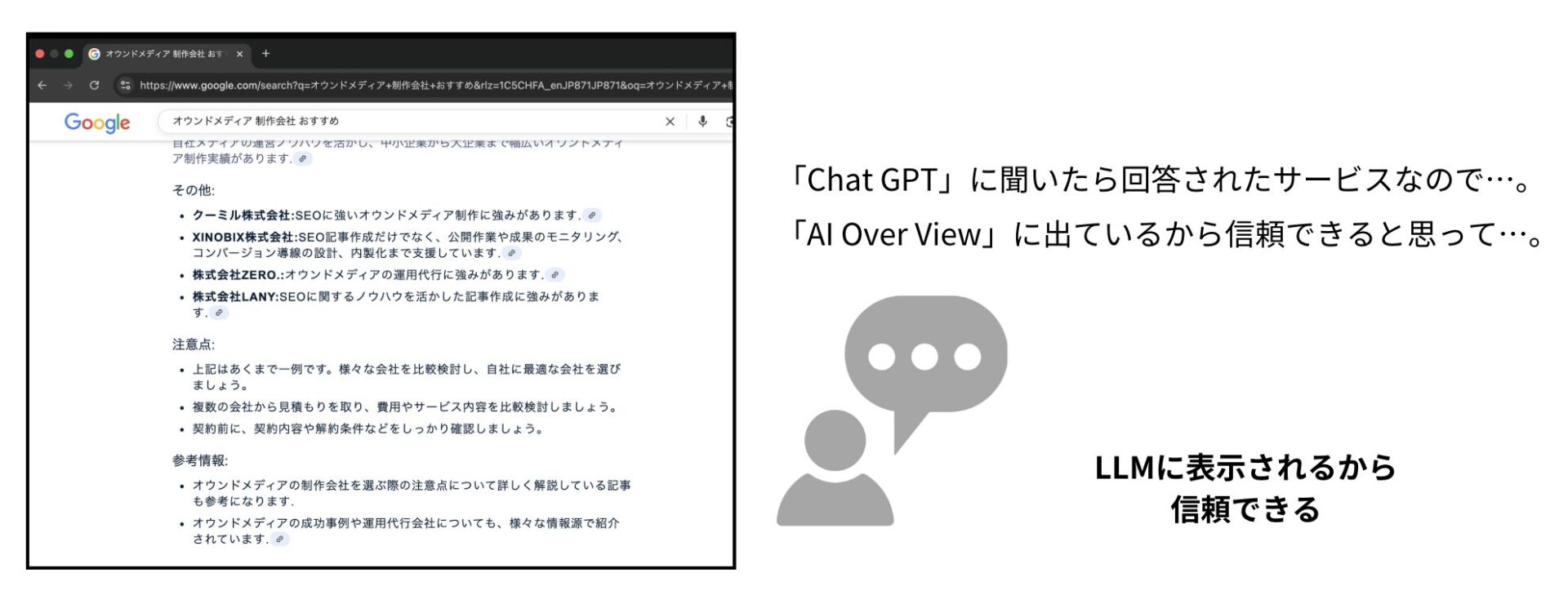

2.ゼロクリック検索の拡大

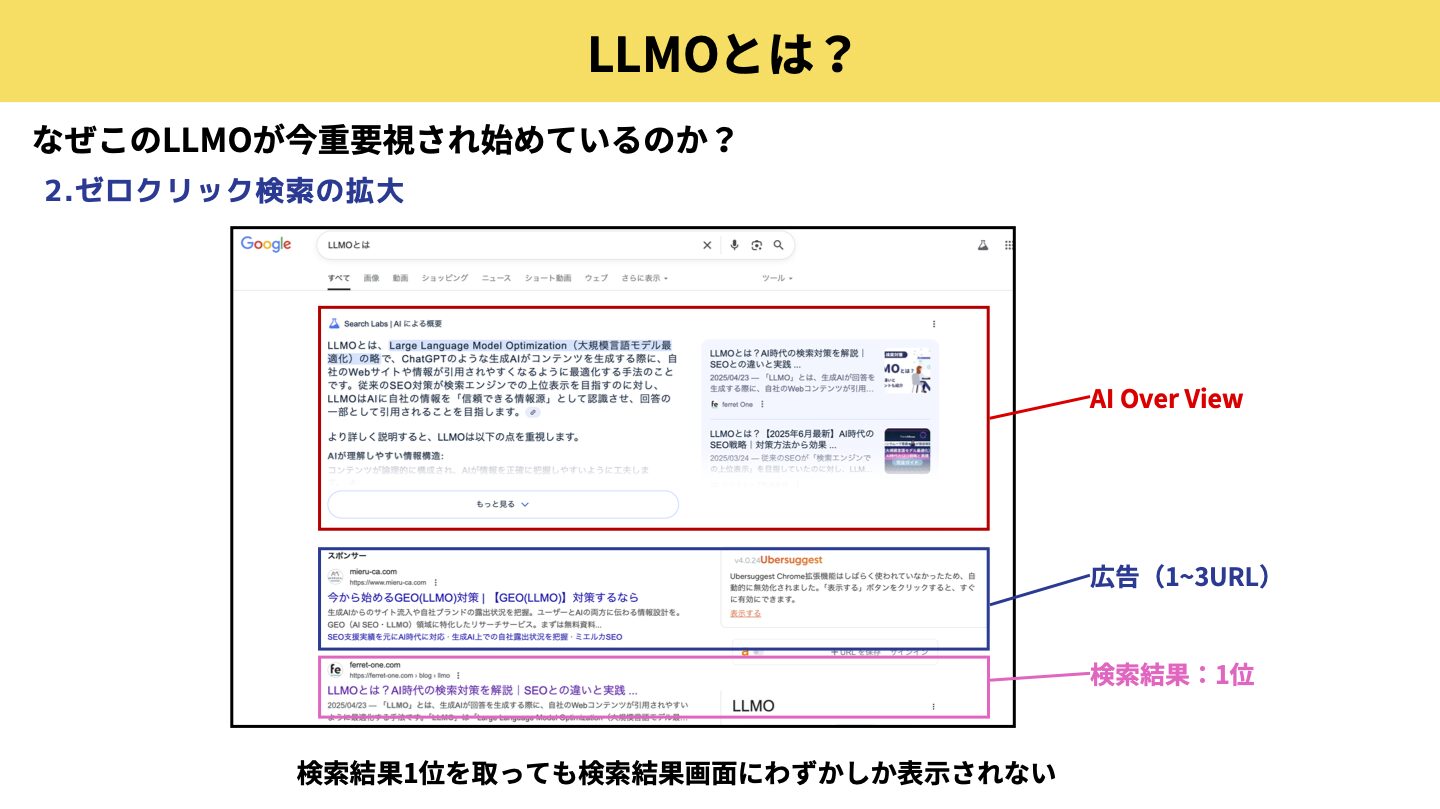

AI技術の進化に伴い、ユーザーが検索結果をクリックせずに情報を得る「ゼロクリック検索」が急増しています。とくにGoogleが導入した「AI Overview」は、この傾向を加速させる要因のひとつです。

AI Overviewとは、上記の画像のようにGoogle検索結果画面の上部に表示されるAIによる要約回答機能のことを指します。 ユーザーの検索意図をもとに、複数のWebページからAIが情報を抽出・要約し、直接その場で回答を提示する仕組みです。従来の検索結果リンクよりも上位に表示されることが多く、ユーザーはWebサイトに遷移せずに疑問を解決できてしまうのが特徴です。

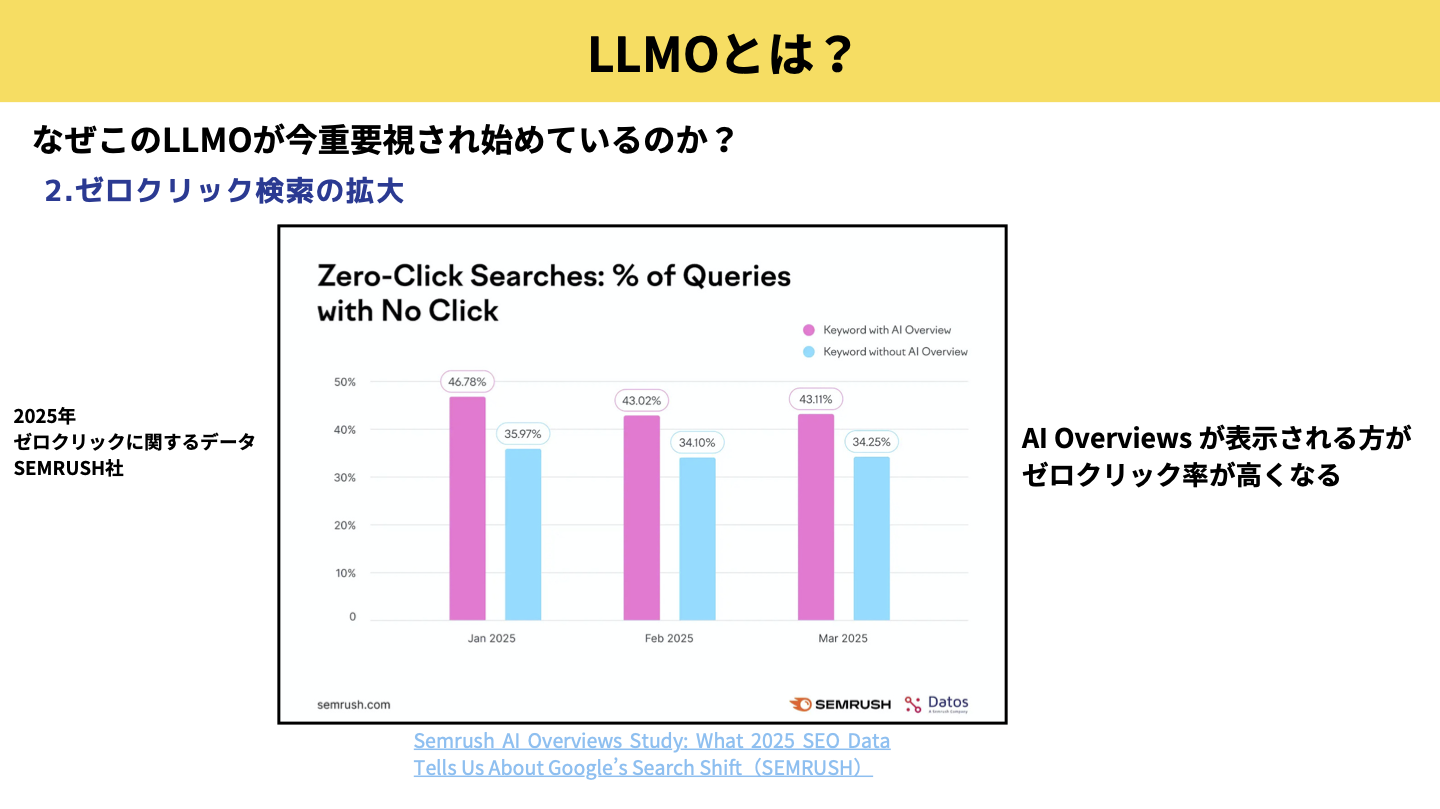

AI Overviewの影響で、「検索結果が1位であっても流入が得られない」「そもそもクリックされない」というケースが増加しています。実際、SEMRUSH社の調査※1では「AI Overviewが表示される方がゼロクリック率が高くなる」と報告されています。

※1)Semrush AI Overviews Study: What 2025 SEO Data Tells Us About Google’s Search Shift

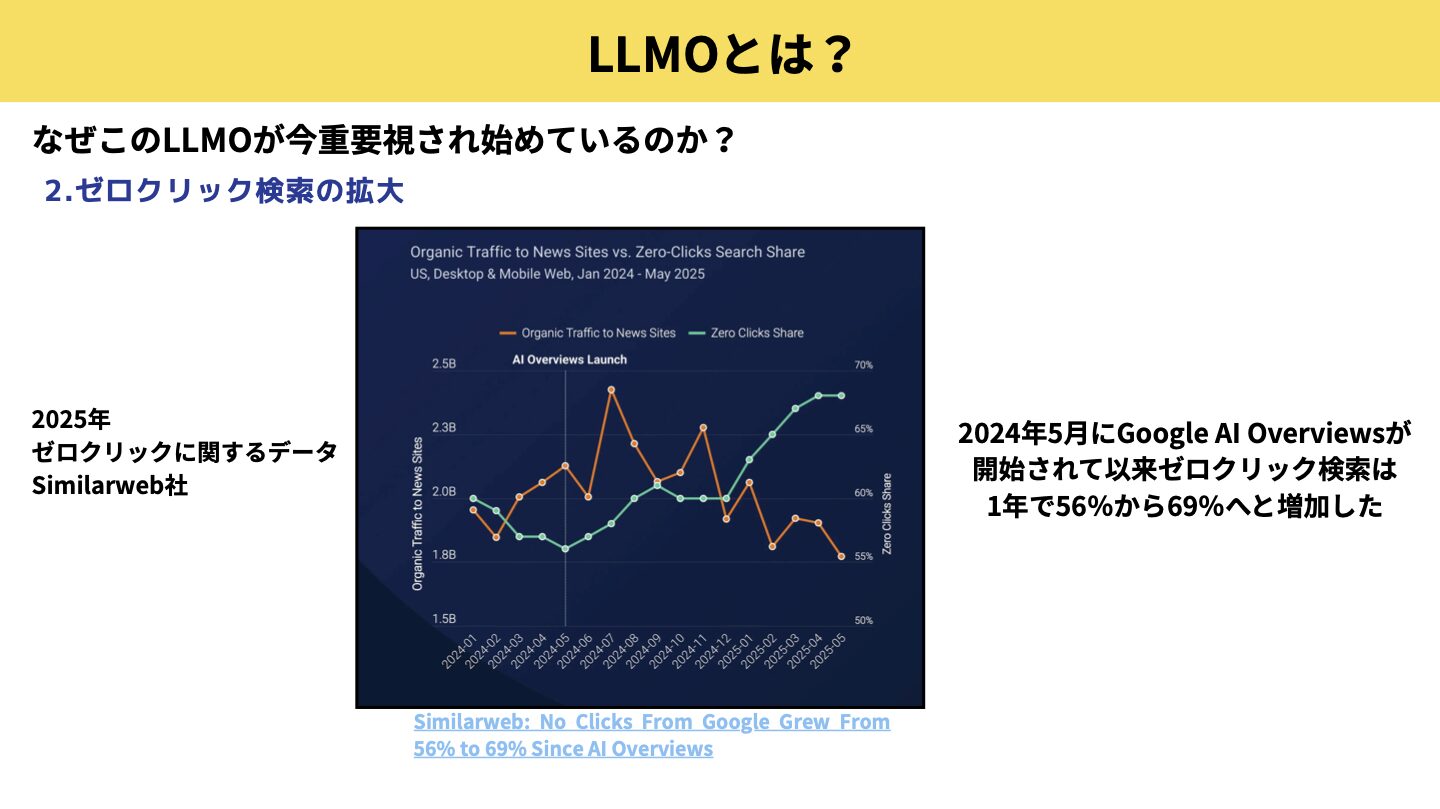

Similarweb社の調査※2でも「2024年5月のAI Overview導入以降、ゼロクリック率が56%から69%に上昇した」との報告があり、AI Overviewがクリック率に与える影響を読み取ることができるでしょう。

また、AI Overviewは「〜とは」「〜の意味」などの「何かを知りたいというキーワード(knowクエリ)」に加えて、「おすすめの○○」などの比較系キーワードにも対応を広げており、今後さらに幅広い検索ニーズに対して影響を及ぼす可能性があります。

そのため、今後の集客施策では「検索で上位に出る」だけでなく、「AIに引用され、要約に採用される」ことが重要な施策になるといえるでしょう。

※2)Similarweb: No Clicks From Google Grew From 56% to 69% Since AI Overviews

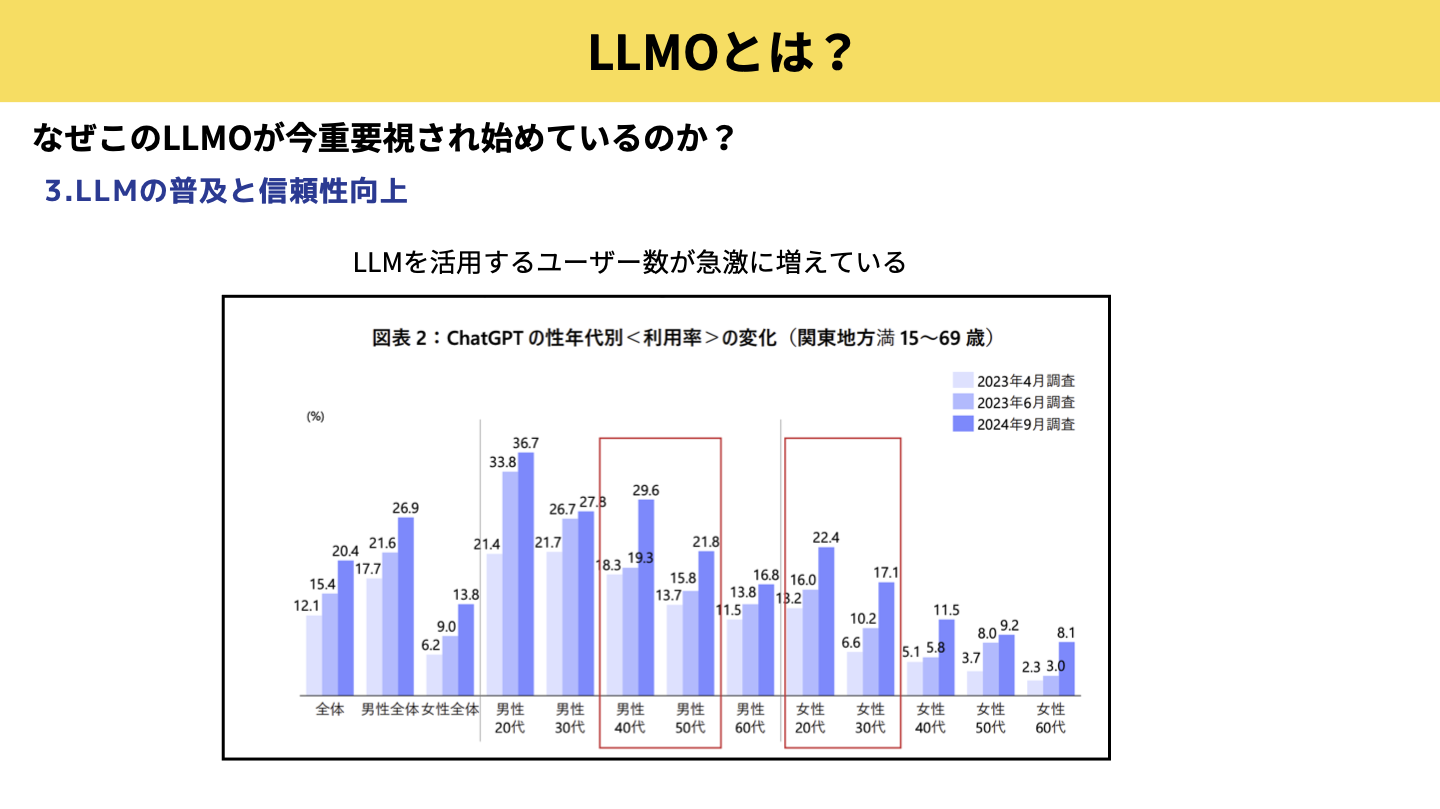

3.LLMの普及と信頼性向上

LLMOが重要視されるようになってきた背景には、LLM(大規模言語モデル)の普及と信頼性の向上もあります。

LLMとは、大量のテキストデータを学習して、人間のように自然な文章を生成できるAIモデルのことです。 ChatGPTやClaude、Geminiなどが代表的な例で、質問に答えたり、要約したり、翻訳したりと多様な用途で利用されています。

ChatGPTやAI Overviewsといった生成AIの利用者は増加傾向です。

回答の信頼性も向上しつつあり、「AIに紹介されていたから信頼できる」「AIが教えてくれたから試してみた」といったユーザーの認知行動も現れています。今後、LLMがユーザーの意思決定を左右する場面はさらに増加していくでしょう。

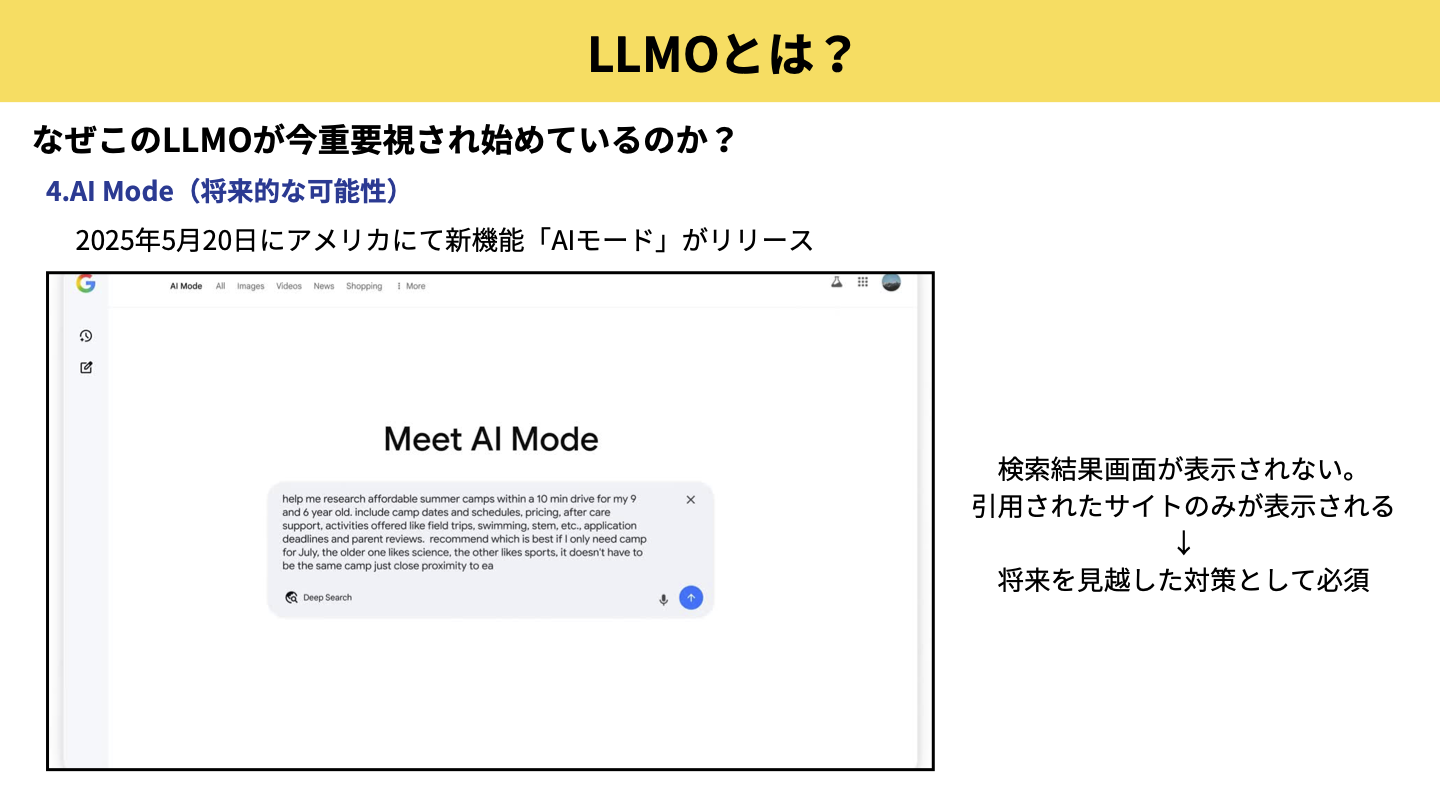

4.将来的な可能性としてのAI Modeへの対策

2025年5月、米国では「AIモード」という新機能がリリースされました。これは検索結果画面が表示されず、AIが生成した回答とその引用元だけが画面に出る仕様のことです。仮にこのモードが世界標準となれば、「どのWebサイトが引用されたか」がすべてを左右することになります。

直近でAIモードが標準化される計画は発表されていませんが、LLMO対策は未来に備えた「次世代のSEO」ともいえるでしょう。

LLMからのサイトへの流入数について

LLMO対策は2025年5月時点において全世界で4億人の人口を突破したほか、ユーザーの検索行動の変化が顕著に現れ始めているため、早期に対策すべきであるとクーミル株式会社では見解を持っています。

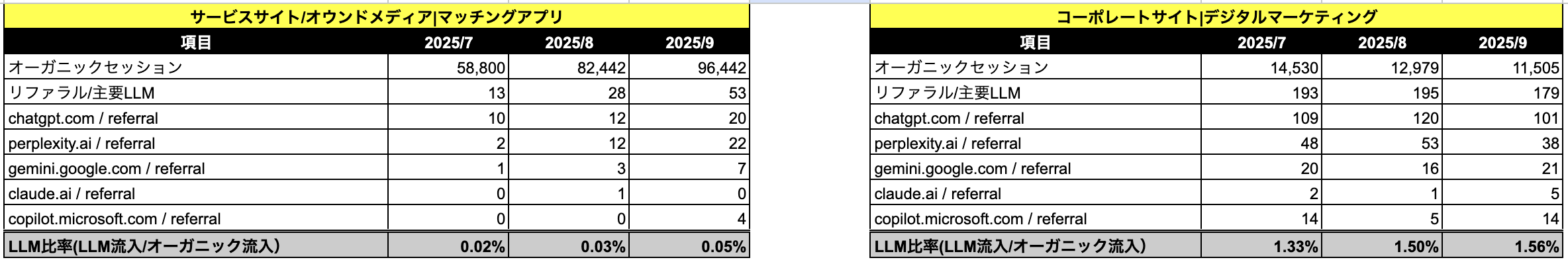

本記事を執筆している2025年10月末時点において、LLM経由におけるサイトへの流入数はサイト全体の流入数に対してどのぐらいの割合を占めるのか検証いたしました。

- 対象サイト:クーミル株式会社が所有する2サイト(マッチングアプリ/デジタルマーケティング)

- 期間:2025年7月〜9月

- 対象LLM:ChatGPT、perplexity、gemini、claude、copilot)

結果としては以下の表のような数値となっております。

toC向けサービスのLLMからの流入数

| 項目 | 2025/7 | 2025/8 | 2025/9 |

|---|---|---|---|

| オーガニックセッション | 58,800 | 82,442 | 96,442 |

| リファラル/主要LLM | 13 | 28 | 53 |

| chatgpt.com / referral | 10 | 12 | 20 |

| perplexity.ai / referral | 2 | 12 | 22 |

| gemini.google.com / referral | 1 | 3 | 7 |

| claude.ai / referral | 0 | 1 | 0 |

| copilot.microsoft.com / referral | 0 | 0 | 4 |

| LLM比率 (LLM流入/オーガニック流入) | 0.02% | 0.03% | 0.05% |

toC向けのサービスサイトの場合、オーガニックセッション数に対してLLM比率は0.02%~0.05%という結果となっております。なお、2ヶ月間でLLM比率が2倍ほど増加していることが明らかとなりました。

toB向けサービスのLLMからの流入数

| 項目 | 2025/7 | 2025/8 | 2025/9 |

|---|---|---|---|

| オーガニックセッション | 14,530 | 12,979 | 11,505 |

| リファラル/主要LLM | 193 | 195 | 179 |

| chatgpt.com / referral | 109 | 120 | 101 |

| perplexity.ai / referral | 48 | 53 | 38 |

| gemini.google.com / referral | 20 | 16 | 21 |

| claude.ai / referral | 2 | 1 | 5 |

| copilot.microsoft.com / referral | 14 | 5 | 14 |

| LLM比率 (LLM流入/オーガニック流入) | 1.33% | 1.50% | 1.56% |

toB向けのコーポレートサイトの場合、LLM比率は、1.33%~1.56%という結果となっております。こちらも1ヶ月ごとにLLMからの流入数が微増している結果となりました。

LLMからの流入比率は、0.05%~1.6%程度(2025年10月時点)

検証データ数としては、少ないですが、2025年10月時点では、LLMからの流入比率は0.05%〜1.6%程度とごく微量という結果となっています。しかし、その数値が低いから対策する必要がないと結論づけすることはできません。

LLMからの流入は毎月増加してるほか、LLMを見た人が会社名を再検索するケースも容易に想定されるため、今からLLMO対策を取り組む価値は高いとクーミルでは推奨しております。

LLMO対策を行うには、LLM(大規模言語モデル)の理解が必要

LLMOを理解するには、そもそもLLMがどのように情報を処理しているのかを知る必要があります。

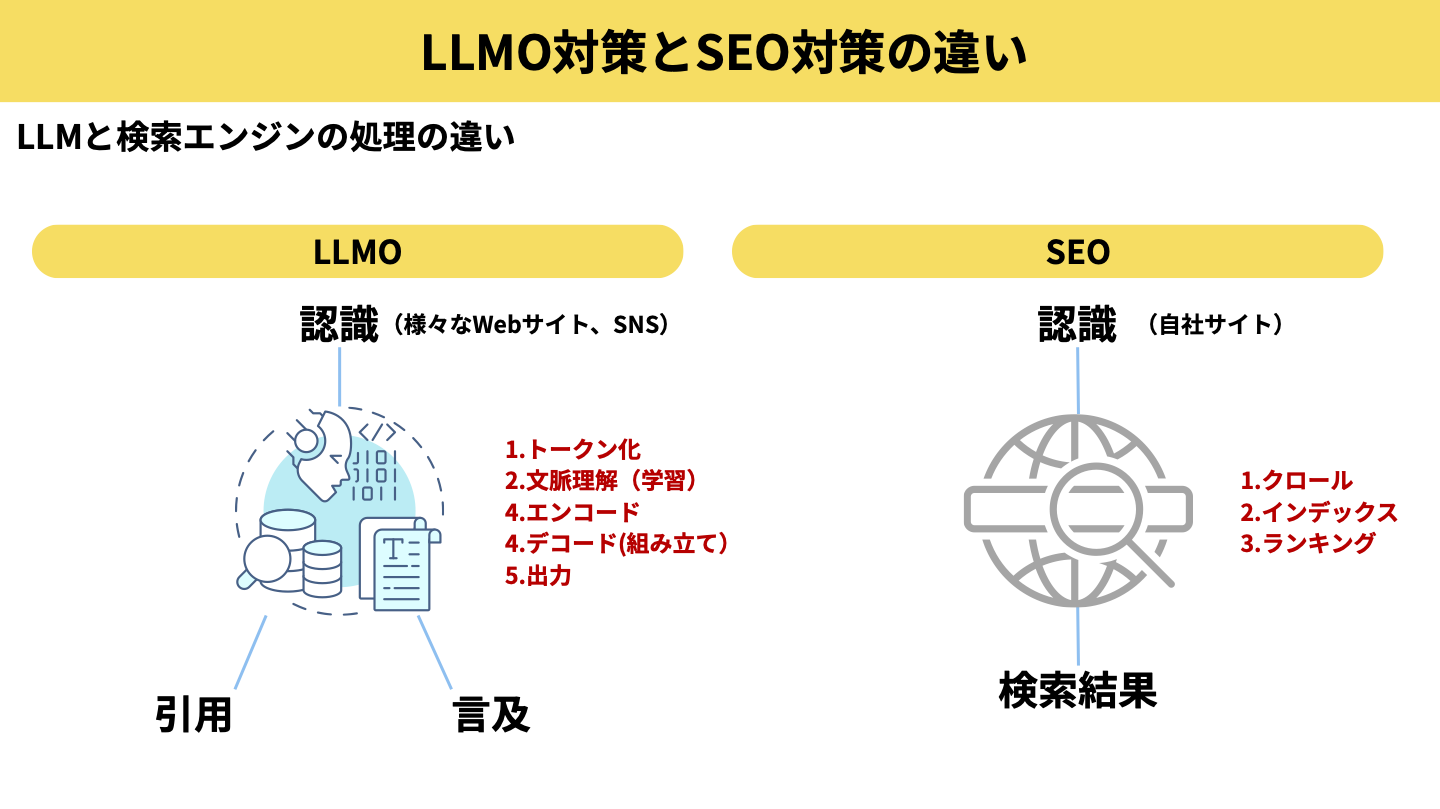

一般的な検索エンジンがクロール→インデックス→ランキングという3段階の処理を行うのに対し、LLMは以下のようなプロセスで文章を生成しているのが特徴です。

- トークン化(文章の細分化)

- 文脈理解(学習済みモデルによる理解)

- エンコード(情報を数値化)

- デコード(意味のある文章に再構築)

- 出力(自然言語での回答生成)

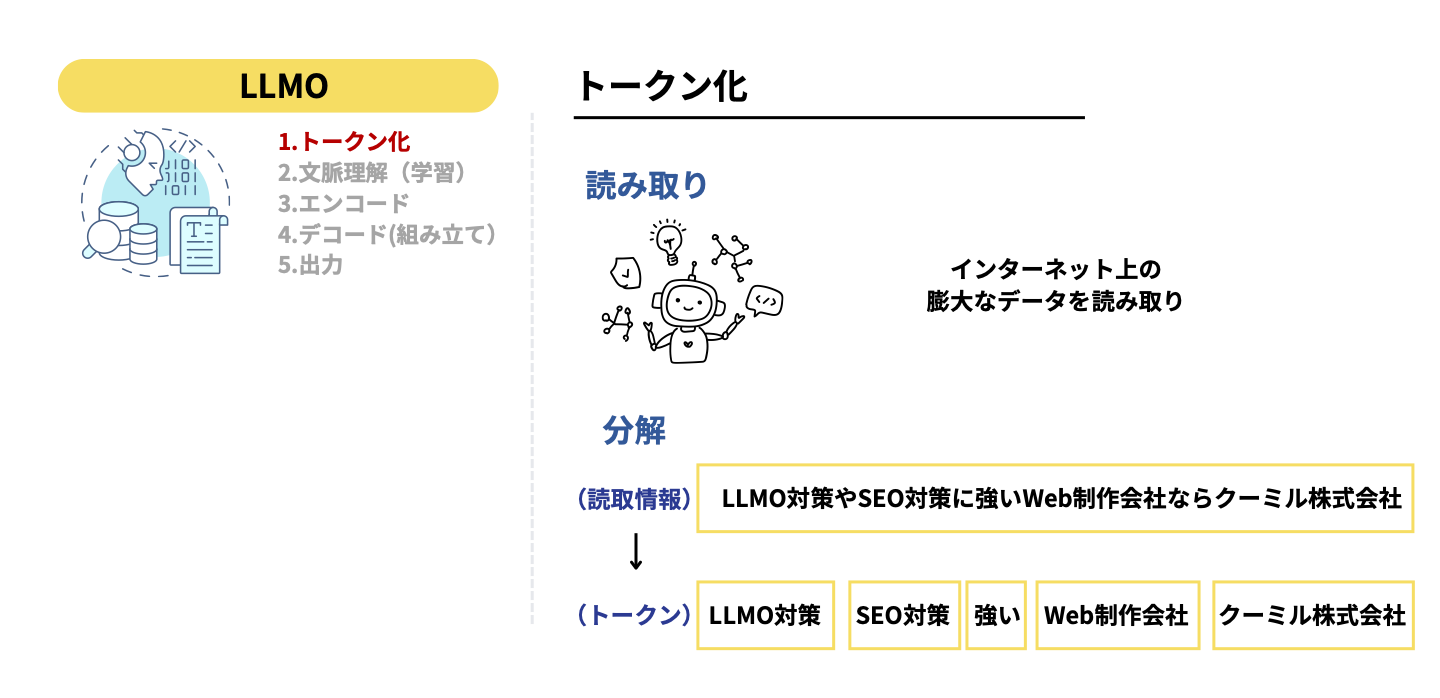

トークン化(文章の細分化)

トークン化は、文章を細かい単位(トークン)に分解する工程です。トークンとは、単語や文節、場合によっては文字単位など、言語を処理しやすくするための最小単位です。たとえば、以下のように入力された文章を細かく分解します。

クーミル株式会社は、LLMO対策に強い会社です。

→「クーミル」「株式会社」「は」「LLMO」「対策」「に」「強い」「会社」「です」

この段階で、Webページの見出しや本文の表現が曖昧だったり、誤解を招く表現だったりすると、AIが誤った形で認識する可能性があるため注意が必要です。

文脈理解(学習)

次の工程では、分解されたトークン同士の関係性をもとに、文章の意味や意図を理解します。LLMは、事前に膨大なデータで学習されているため、「この言葉の周辺にはこういった表現が出やすい」「この文脈ではこの意味で使われている」といったパターンを捉えることが可能です。

このステップでは、企業名や商品名といった固有名詞(エンティティ)の文脈上の使われ方がとくに重要となります。

エンコード

エンコードは、理解した内容をAIが処理できる数値データへと変換する工程です。

トークン化された単語やフレーズは、ベクトルと呼ばれる数値のまとまりとして表現され、AI内部での演算処理に使われます。この処理によって、文章の構造や意味の傾向が数値的に捉えられ、後の出力品質に大きく影響します。

デコード(組み立て)

エンコードによって数値化された情報をもとに、ユーザーにとって自然な形の文章へと再構築するプロセスがデコードです。ここでは文法や語彙の選択が行われ、「誰にでもわかりやすい回答文」として整えられます。

「どのサイトを引用するか」が決定されるのはこの段階です。引用元には、文脈上で信頼できる・権威があると判断されたサイトが選ばれる傾向にあります。

出力

出力の工程は、最終的にAIがユーザーに向けて自然言語で回答を生成・出力するステップです。ここに自社のコンテンツが引用元として登場すれば、LLMO対策が機能しているといえます。

出力された文章には、その情報源となったURLやサイト名が表示されることが一般的です。引用元として自社名やサイトURLが表示されれば、ブランドの認知度向上や信頼性向上、指名検索の促進につながります。

この仕組みを踏まえると、AIに「認識されやすい表現」「引用されやすい形式」「文脈的に適切な表記」を意識したコンテンツ設計が必要であることが理解できるでしょう。

LLMOとSEOの違いとは?

従来のSEO対策とLLMO対策の違いは、最適化の対象です。

以下の表に、LLMO対策とSEO対策の主な違いについてまとめます。

| 項目 | LLMO対策 | SEO対策 |

|---|---|---|

| 最適化の対象 | ChatGPT、AI Overviews、PerplexityなどのLLM | GoogleやBingなどの検索エンジン |

| 目的 | AIに引用・参照されることで、認知・指名検索を増やすこと | 検索結果で上位表示を狙い、クリック流入を増やすこと |

| 読者 | LLMとLLMへの質問者 | 検索したユーザー |

| ユーザーの行動 | ・LLMに質問を入力し、生成された回答を確認する ・回答を参考に指名検索を行う | ・目的のキーワードで検索し、表示されたサイトをクリックする |

| 露出の方法 | LLMによる回答文への引用 | 検索結果への表示 |

| 流入の方法 | LLMによる回答文から | 表示された検索結果から |

| 主な技術処理 | トークン化、文脈理解、エンコード、デコード | クローリング、インデックス、ランキング |

| 成果の測定軸 | 引用数・指名検索数・AI上での表示頻度 | 検索順位・流入数 |

| 成果の測定方法 | AI検索時の引用回数やAI経由の流入数の測定(確立されていない) | 各種アクセス解析 |

最適化する対象の違い

- SEOの場合:検索エンジン

- LLMOの場合:LLM(ChatGPTやPerplexity、GoogleのAI Overview)

SEOはGoogleやBingといった検索エンジンに対して、自社サイトを「評価される構造」に整えるための施策を指します。クロール・インデックス・ランキングという段階を経て、検索結果ページでの上位表示を目指すのが特徴です。

一方、LLMOはChatGPTやPerplexity、GoogleのAI Overviewのような大規模言語モデル(LLM)に対して、自社の情報が「正確で信頼できる情報源」として引用されるように設計する施策です。AIは人間のように文章を理解・生成するため、キーワードの単純な出現だけでなく、「どのような文脈で使われているか」「他の信頼情報とどう結びついているか」など、より深い意味理解が要求されます。

目的の違い

- SEOの場合:特定のキーワードでの順位

- LLMOの場合:AIに引用・参照されることで、認知・指名検索を増やすこと

SEOでは「特定キーワードでの順位」が重視されますが、LLMOでは「AIに引用されやすい構造・表現かどうか」が重要です。検索エンジンと異なり、生成AIは学習データと推論に基づいて自然に引用できそうな文脈を選ぶと考えられます。

また、流入の獲得というゴールも異なります。SEOは検索結果からのクリック流入を目指しますが、LLMOではAIから直接引用されることで、ユーザーからのブランド知名度や信頼を獲得し、最終的に指名検索や問い合わせにつなげることが目的です。

SEOが「検索順位を上げてユーザーを呼び込む」施策だとすれば、LLMOは「AIに紹介されることで、信頼やブランド認知を広げる」施策です。いずれも重要なマーケティング手段であり、対立するものではなく、相互補完的に活用すべきアプローチといえるでしょう。

SEOについては、以下の記事で詳しく解説しています。SEOについても詳しく学びたい場合は、ぜひ参考にしてみてください。

合わせて読みたい記事

▶︎SEOとは?初心者でも分かるSEO対策を解説!基本から最新情報まで【動画付き】

LLMOに取り組むメリットとは?

生成AIの普及とAI検索の台頭により、Webマーケティングの重心は「検索順位」から「AIへの引用」へとシフトし始めています。この変化に対応し、早期にLLMOに取り組むことで、従来のSEOでは得られなかった新たな価値や成果を得ることが可能です。

ここでは、企業が今LLMOを実践することで得られる3つの主なメリットを紹介します。

1.AI検索による新しい流入経路を確保できる

従来の検索エンジンでは、ユーザーが検索結果をクリックすることで流入が発生していました。

ChatGPTやAI OverviewなどのAI検索では、AIが直接ユーザーに回答を提示するため、「AIが引用する情報源」に選ばれるかどうかが流入や指名検索に大きく影響します。

たとえば、ChatGPTで「おすすめのBtoBマーケティング会社は?」と質問した際に、自社名が明示されれば、そこからSNSやWeb検索での再調査、あるいは直接の問い合わせにつながる可能性が高まります。

LLMO対策を進めることで、生成AI経由の間接流入や指名流入といった、新たな集客チャネルを確保できるでしょう。

2.権威性や信頼性の向上が期待できる

現代のユーザーは、「どの情報源が信頼できるか」をAIが判断してくれているという感覚を持ち始めています。

- ChatGPTが回答してくれたから安心して相談できるであろう。

- AI Over Viewに出てきたからしっかりした会社である。

上記のように判断する人は増えてきています。実際にクーミル株式会社においても、直近で「ChatGPTで出てきたので問い合わせしました」というクライアント様もいらっしゃいます。

このように、ChatGPTやAI Overviewsで自社の名前やサービスが引用されていると、それだけで「この会社は信頼できる情報として選ばれている」と感じる傾向があります。

AIに引用されることが権威性や信頼のお墨付きになることも

AIに引用されること自体が、権威性や第三者の推薦に近い信頼の証として機能するといえるでしょう。

検索結果で1位を取るよりも、AIが自然に紹介してくれる方が、より高い説得力や印象を残す場合もあります。LLMOに取り組むことで、単にAIに情報を拾ってもらうだけでなく、「この分野に強い企業」「実績がある専門家」としての認知が広がるという波及効果も期待できるでしょう。

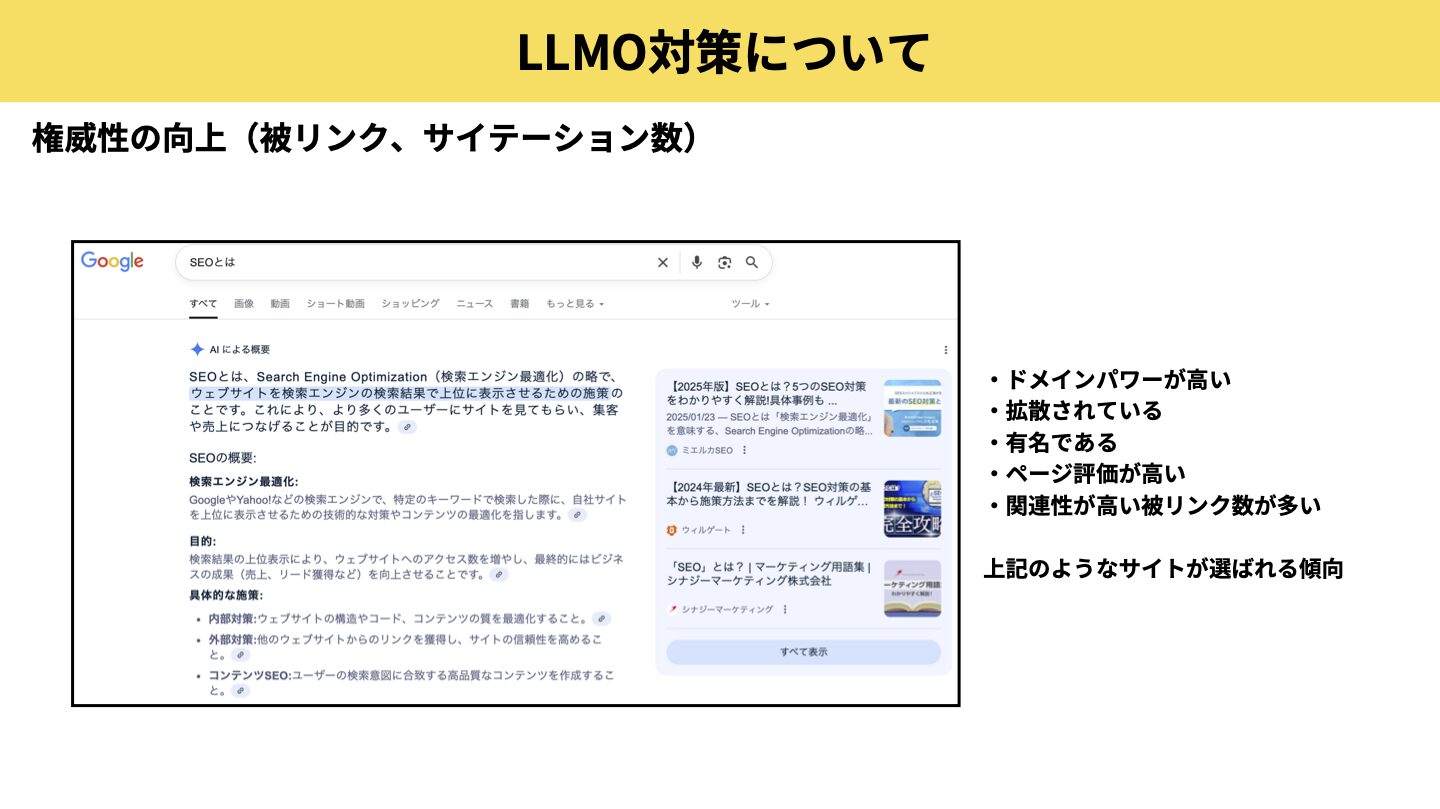

AIが引用先を選定する際には、情報の正確性や網羅性に加えて、その情報を誰が発信しているか(=エンティティ)の信頼性も重視します。

そのため、LLMO対策として信頼性の高いサイトからの被リンクや、SNS・メディアでの言及(サイテーション)を増やしていくことで、結果的に検索エンジンとAIの両方に強いコンテンツを構築することが可能です。

3.競合他社に差をつけられる

LLMO対策はまだ発展途上の分野であり、取り組んでいる企業はごく一部です。今動けば先行者利益を得られる状態にあるといえるでしょう。

また、検索1位よりも上位に表示されるAI Overviewの仕様を考えると、LLMO対策に取り組めば、SEO対策で成果を上げている競合よりもユーザーの目に触れる場所に自社サイトを表示可能です。

今取り組むことで、中長期的なブランディングと新規顧客獲得の土台を、競合他社よりも早く構築できる可能性があります。

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

効果的なLLMO対策について

現在効果的だとされるLLMO対策は、大きく外部発信・テクニカル・コンテンツ/検索順位の3つに分類されます。ここでは、効果的なLLMO対策について計22種を1つずつ解説します。

| 外部LLMO対策 | 内部LLMO対策について | コンテンツLLMO対策について |

|---|---|---|

| 権威性の向上 | 構造化データの実装 | 適切なキーワード選定 |

| 独自のデータに基づく一次情報の発信 | HTML構造の最適化 | コンテンツの最新性を担保 |

| エンティティの強化 | ページ速度・表示改善 | コンテンツの一貫性を確保 |

| Web上の自社情報の監視 | 内部リンク構造の最適化 | AIに引用されやすい文章構成 |

| 社内専門家の発掘・発信 | robots.txtのAI対応 | 検索順位20位以内を目指すSEO対策 |

| UGCの促進・活用 | – | テキスト以外のコンテンツの活用 |

| AIの誤回答への訂正・フィードバック | – | – |

| SNS・コミュニティでの発信強化 | – | – |

| ホワイトペーパーなど各種資料の公開最適化 | – | – |

| 技術情報の公開 | – | – |

| レビューサイトのモニタリング | – | – |

外部LLMO対策とは?

まず、外部発信による代表的なLLMO対策として、以下の11個を紹介します。

- 権威性の向上

- 独自のデータに基づく一次情報の発信

- エンティティの強化

- Web上の自社情報の監視

- 社内専門家の発掘・発信

- UGCの促進・活用

- AIの誤回答への訂正・フィードバック

- SNS・コミュニティでの発信強化

- ホワイトペーパーなど各種資料の公開最適化

- 技術情報の公開

- レビューサイトのモニタリング

それぞれの外部発信による対策の詳細をチェックして、自社での対策検討に活かしてみてください。

1.権威性の向上

AIに引用されるには、その企業や発信者が信頼されている存在として認識されている必要があります。これは単に正しい情報を出しているかどうかではなく、「どれだけ広く知られているか」「どこからリンク・言及されているか」といった外部評価の強さが問われるということです。

たとえば、以下のような要素はAIから見たときの信頼性スコアに大きく影響します。

- 業界内での知名度が高い

- 自社ページのドメインパワーが強い

- SNSやメディアでの拡散実績が豊富

- 関連性が高い被リンク数が多い

- ページ評価が高い

信頼される情報源として認識されるためには、被リンクの質と量・第三者からの言及(サイテーション)・実名での発信などを意識し、ブランドの外部評価を継続的に積み上げていくことが重要です。

ドメインパワーや被リンクに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。自社サイトのドメインパワーや被リンクに課題を感じている場合は、ぜひチェックしてみてください。

▶︎ドメインパワーを効率的に上げる方法10選!上位表示に必要なドメインパワーの目安を解説

▶︎ドメインパワーの調べる方法とは?無料・有料計測チェックツールを紹介

▶︎効率的に被リンクを増やす獲得方法|良質な外部リンクを獲得する営業方法まで解説

▶︎プレスリリースのSEO効果とは?被リンク獲得方法や効果的な配信内容を解説

また、検索エンジンでも評価されるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、AIが情報源を選ぶ際の判断軸としても機能しています。

E-E-A-TはもともとGoogle検索の品質評価指標でしたが、生成AIもこれらの要素を重視して情報の選別・引用を行うようになっています。E-E-A-Tについては、以下の記事も参考にしてみてください。

▶︎E-E-A-Tとは?SEOの評価基準であるE-E-A-Tを高める方法を解説

2.独自のデータに基づく一次情報の発信

生成AIがもっとも価値を置くのは、ほかにはない一次情報です。とくに自社が主体となって実施した調査・分析・研究の結果は、LLMにとってオリジナルの知識として高く評価されやすくなります。

一次情報の発信を検討する際は、単なるデータ公開ではなく、戦略的な調査テーマを設定し、その内容を多面的に展開することがポイントです。たとえば以下のように、1つの一次情報を多層的に展開することで、引用されやすさが格段に高まります。

- 独自調査結果をベースにしたオウンドメディアでの詳細な解説記事

- アンケート結果のプレスリリースとしての速報的発信

- 調査結果のSNSでの図解付きシェア

- ユーザーから寄せられた意見の動画での解説

このような一次情報の発信は、業界内での権威性向上とAIによる信頼構築の両方に寄与するでしょう。

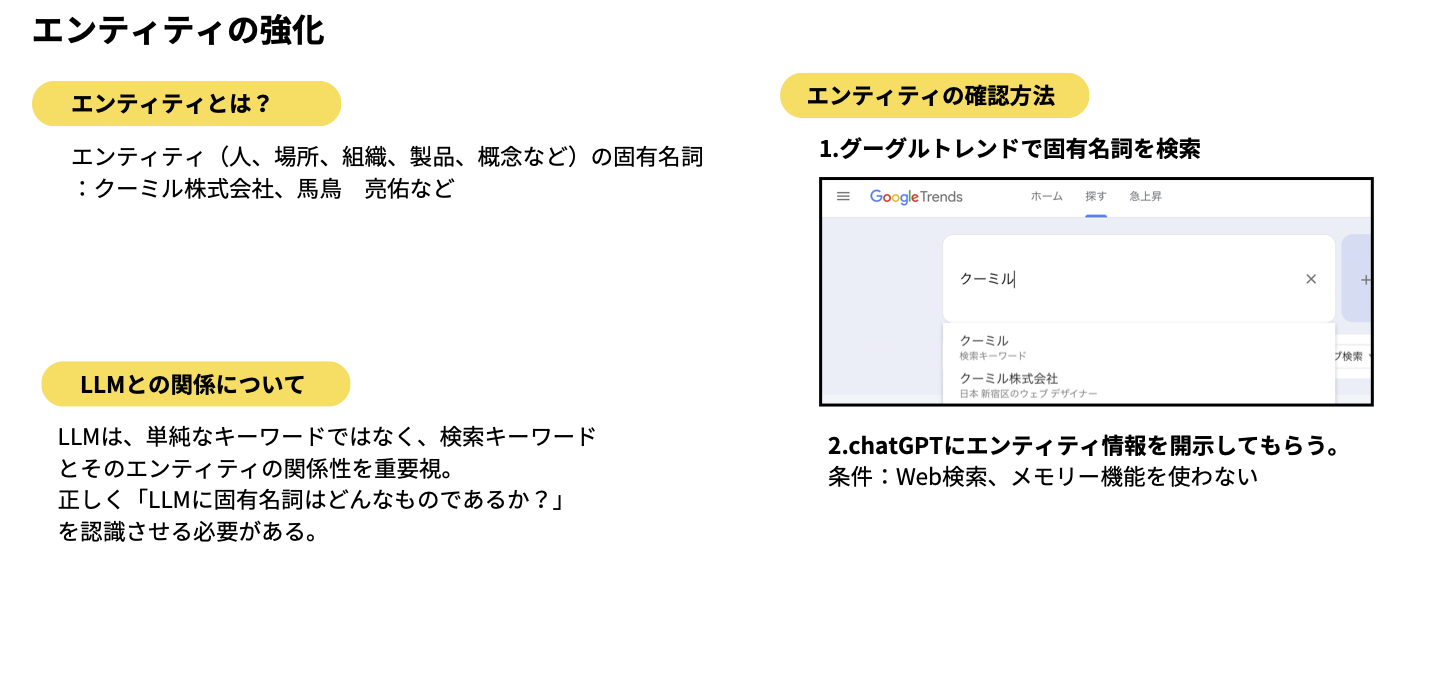

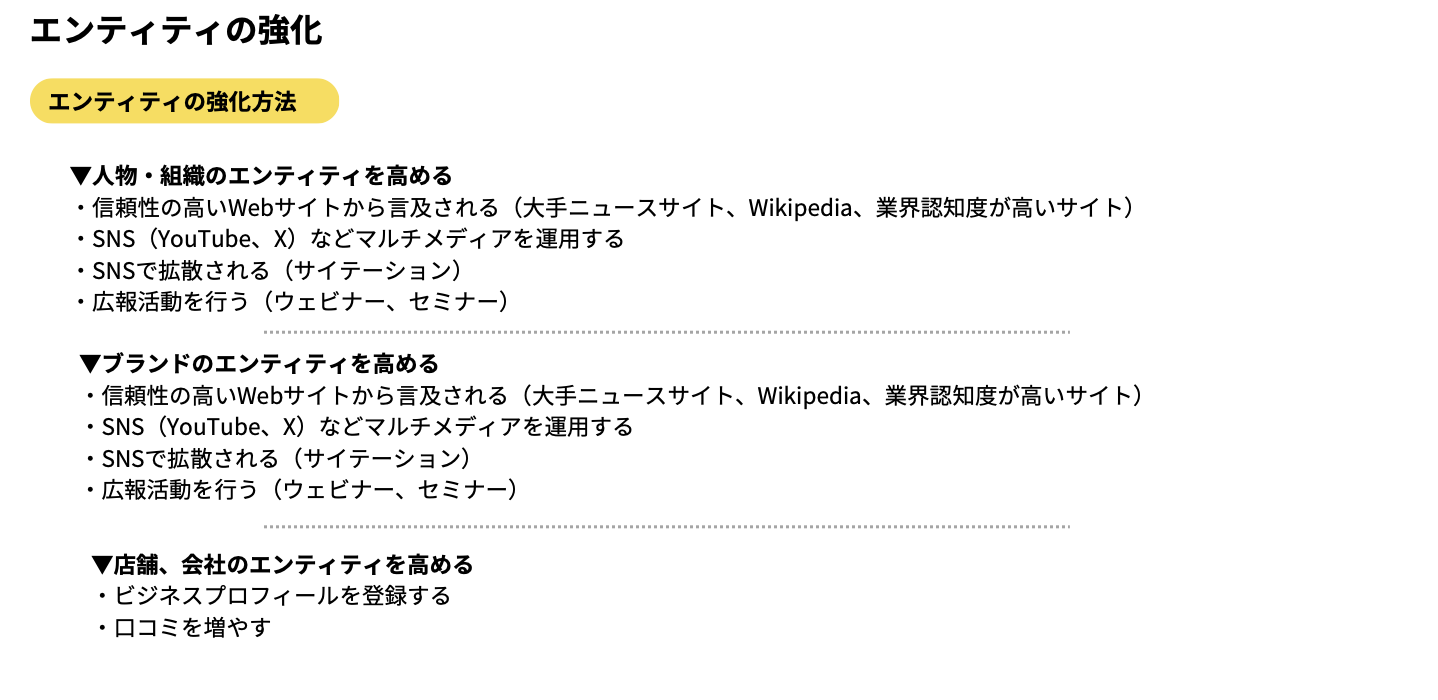

3.エンティティの強化

エンティティとは、企業名やブランド名、人物名などの「固有名詞情報」を指し、AIにとっては情報を構造的に理解するための重要な手がかりです。

たとえば「◯◯=業務効率化に強い会社」といった認識をAIに定着させることで、特定領域における引用対象として選ばれやすくなります。

エンティティは、Googleトレンドで確認可能です。エンティティを確認したい固有名詞で検索してみましょう。ChatGPTにエンティティ情報を開示してもらうことでも確認できるでしょう。

エンティティを適切に認識させるためには、まず自社の立ち位置や競合との差別化ポイントを整理する必要があります。そのうえで、会社概要ページやサービス紹介、沿革などを明確かつ一貫した表現で整理しましょう。

エンティティを高めるためにできる対策

その他、人物・組織・ブランド・店舗・会社のエンティティを高めるためには、以下のような方法も有効です。

- 業界メディアや大手Webメディアでの紹介・掲載

- SNSでの発信とユーザーからの自然な言及(サイテーション)

- ウェビナーやイベント登壇などの活動による可視性向上

- ビジネスプロフィールの登録

- 自社に関する口コミ投稿の促進

エンティティを強化するには、Web上での「信頼されている存在」としての露出を増やすことが重要です。

まず、業界メディアや大手Webメディアへの掲載によって専門性や知名度を高めましょう。さらに、SNSでの継続的な発信や、ユーザーによる自然な言及(サイテーション)も、AIにおける認知度向上に寄与します。

ウェビナー登壇やイベント出演などの活動も、外部からの信頼形成につながります。加えて、Googleビジネスプロフィールなどへの正確な情報登録や、ポジティブな口コミ投稿の促進も、AIがエンティティを正しく認識するうえで効果的です。

これらの施策を通じて、AIに自社を「信頼できる情報源」として認識させる土台を築くことができます。

3.Web上の自社情報の監視

AIはWeb上にある情報を学習・参照して回答を生成するため、誤った内容や古い情報が掲載されたままになっていると、それがそのままAI回答に反映される可能性があります。

とくに注意したいのは、Wikipediaや業界比較記事、掲示板などの第三者が書いた情報です。これらは客観性が高く見えるため、AIが好んで引用する傾向にあります。

そのため、定期的に自社に関する情報が記載されている外部ページをチェックし、不正確な記述や不利な比較があればFAQや公式ページで正しい情報を明示してAIの学習データを補正することが有効です。また、ChatGPTなど一部の生成AIには回答の評価・フィードバック機能があるため、明らかな誤りについては積極的に修正申請を行いましょう。

4.社内専門家の発掘・発信

生成AIは「どの情報が正しいか」だけでなく、「誰がその情報を発しているか」も判断材料にしています。つまり、企業ではなく個人としての専門性もAIの信頼判断に大きく影響する要素の1つです。

そのため、社内の専門家や実務者を「ソートリーダー」として育て、その知見を外部に発信していくことが求められます。ソートリーダーとは、特定の分野でリードできる人材のことです。寄稿や登壇、SNSでの継続的発信を通じて、その人物の専門性が外部から評価されれば、AIがその人物や企業を情報源として扱いやすくなるでしょう。

社内にいる専門性のある個人の声を社会に届けることで、企業全体のエンティティ強化にもつながります。

5.UGCの促進・活用

AIは公式情報よりも、実際のユーザーが語るリアルな声を意味する「UGC(User Generated Content)」を信頼性の高い評価指標とみなす傾向があります。つまり、「この商品がよかった」「このサービスを使ってみた」といった自然な言及は、AIにとって重要な評判データだといえるでしょう。

UGCを増やすには、ユーザーが参加しやすい仕組みを設計することが重要です。たとえば、以下のような施策が考えられます。

- 商品の利用シーンの写真コンテスト

- 商品の活用アイデア共有キャンペーン

- XやInstagramでのハッシュタグ投稿の促進

- コミュニティ内での交流活性化

生成されたUGCは、ユーザー許諾のうえでオウンドメディアや特設ページに転載・紹介することで、AIに再学習させる材料にもなります。顧客の生の声をAIに認識させることで、ブランドの信頼性が高まり、自然な引用を誘発可能です。

UGC機能(掲示板)などの機能を設けたオウンドメディアなどもクーミル株式会社では構築可能ですので、今後このような機能を設けたいときはご相談ください。

6.AIの誤回答への訂正・フィードバック

生成AIは膨大な情報を学習して回答を生成していますが、必ずしも最新かつ正確な内容を提供するとは限りません。

とくに企業名や製品名などの情報は古いデータや誤認識に基づいた回答がなされることがあり、そのままユーザーに誤解を与えてしまう可能性もあります。

こうした誤回答に対しては、AIへのフィードバック機能を活用して訂正を促すことが重要です。ChatGPTやPerplexityなどの一部ツールでは、回答に対する評価や修正提案を送信できる仕組みが整っており、継続的な対応が精度向上に寄与します。

上記の画像は、AI Over viewに対するレビュー報告となります。このように、回答の最下部にGOODボタンとBADボタンが存在しますので、こちらをクリックすることでAIへフィードバックを行うことができます。

Google 検索の AI による概要で、情報をすばやく簡単に見つける

- 概要が役に立ったと思われる場合は、Good をクリックします。詳細な内容を記載していただく場合は、[その他のフィードバックを共有] をクリックします。

- 概要が役に立たない、不正確である、バイアスが内在する、またはその他の問題があると思われる場合は、Bad をクリックします。詳細な内容を記載していただく場合は、[問題を報告] をクリックして、問題の内容に最も当てはまるカテゴリを選択します。

さらに、自社サイトやFAQで明確な比較表や正確なスペック情報を発信することも有効な対策です。AIが参照する情報源の1つである公式ページでの記述が充実していれば、誤認識の予防や訂正につながります。

7.SNS・コミュニティでの発信強化

SNSやオンラインコミュニティは、リアルタイムかつ多様な情報が飛び交う場であり、生成AIが現在進行形のトレンドやユーザーの知見を学習するうえで重要な情報源です。

自社が認知されたい領域において、X(旧Twitter)やLinkedInなどで業界動向やノウハウ、Tipsを継続的に発信することで、自然な言及(サイテーション)が増え、AIの認識精度や信頼度が高まります。

クーミル株式会社では、YouTubeチャンネル(Web集客チャンネル-クーミル株式会社)やクーミルの代表である馬鳥のX(https://x.com/ryosuke_coomil)等で、Webマーケティングの専門的な内容を投稿することで、信頼度を向上させております。

また、RedditやQuoraなどのグローバルなQ&Aコミュニティも、AIの学習範囲に含まれる可能性があるため、海外ユーザーに向けた情報発信や回答活動も、将来的なLLMO強化施策として有効です。

単なる情報提供にとどまらず、ユーザーとの対話やフィードバックを通じた発信は、AIが有益な情報源と認識する判断材料にもなります。

8.ホワイトペーパーなど各種資料の公開最適化

専門性の高いホワイトペーパーやレポート資料は、生成AIにとって価値のある一次情報です。しかしPDFなどの静的ファイルのみで提供している場合、AIが内容をクロール・解析できない可能性があります。

重要な資料については、概要や要点をHTML形式のページとして公開することが効果的です。

タイトル・構成・用語定義などを明確にしたテキスト形式にすることで、AIが内容を正確に把握・引用しやすくなります。加えて、専門的な知識が含まれる場合は、図表や引用元の明示などにより情報の信頼性を補強することも、AIにとっての権威ある情報源として認識される一助となるでしょう。

9.技術情報の公開

AIが特定の領域に対する質問に回答する際、技術的な一次情報や実装例を持つサイトが優先的に引用されやすい傾向があります。自社が扱う製品やサービスに技術的な裏付けがある場合は、それを積極的に公開することが重要です。

たとえば、API仕様書・データ構造のドキュメント・オープンソースプロジェクトの紹介などをGitHubや自社サイトで公開することで、開発者コミュニティへの貢献と同時に、AIに対する技術的信頼性の構築が可能になります。

技術分野に強い企業として認識されることは、専門的な質問に対する回答精度にも影響し、AIからの引用率を高める施策の一つといえるでしょう。

10.レビューサイトのモニタリング

レビューサイトや業界掲示板に投稿された内容は、AIが製品やサービスの評判を把握するために参照する代表的な情報源の1つです。そのため、掲載内容の質と正確さを継続的にモニタリングし、適切な状態を保つことが求められます。

とくにネガティブなレビューが放置されていると、AIがそれを多数意見として学習してしまい、結果として不利な形で回答に反映される恐れがあります。定期的な確認に加え、必要に応じて適切な返信対応や訂正依頼を行う体制を整えることが大切です。

自社業態に関連するプラットフォームを把握したうえで、ポジティブな印象を維持するためのレビュー戦略もLLMO対策として有効です。

内部LLMO対策について

続いて、テクニカル面に関するLLMO対策として、以下の5つを紹介します。

- 構造化データの実装

- HTML構造の最適化

- ページ速度・表示改善

- 内部リンク構造の最適化

- robots.txtのAI対応

各対策の詳細をチェックして、自社での取り組みの参考にしてみてください。

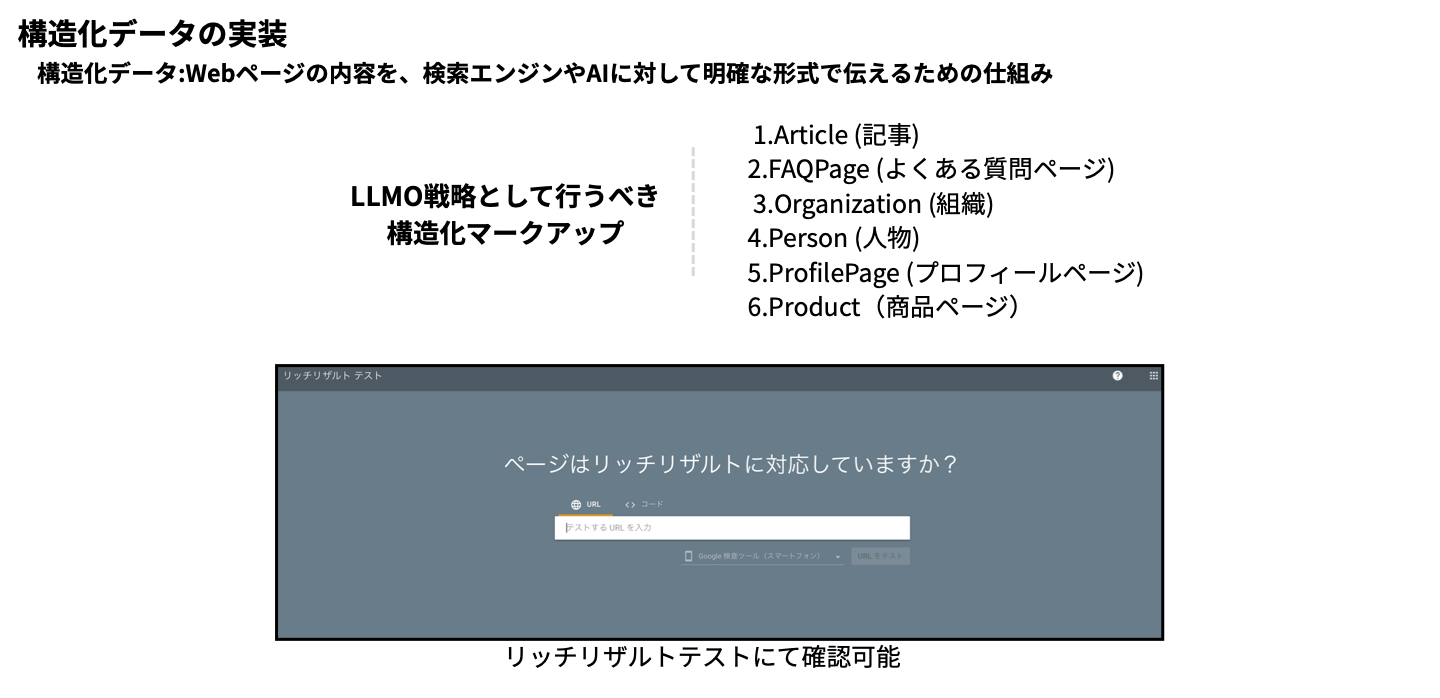

1.構造化データの実装

構造化データ(構造化マークアップ)とは、Webページの内容をAIや検索エンジンが機械的に理解できるように、意味づけを施すためのHTMLコード(schema.org準拠)のことです。文章を見たままでしか理解できないAIに対し、「これは記事です」「これはFAQです」とタグで示すことで、正確な分類と引用のしやすさが大きく向上します。

とくにLLMO対策において活用される構造化データには、以下のような種類があります。

LLMO対策においておすすめの構造化データについて

- Article:

- ブログ記事やコラムに使うタグ。見出しや著者名、投稿日などを明示

- FAQPage:

- よくある質問形式のページに対応。Q&A形式の情報があるページで引用されやすくなる

- Organization:

- 企業情報ページで使用。社名、所在地、ロゴ、連絡先などの属性を記述可能

- Person:

- 人物紹介ページに使用。役職者や社内専門家の信頼性強化に役立つ

- ProfilePage:

- SNSや個人の紹介ページに使うタグで、AIが人物の活動や関連情報を把握しやすくする

- Product:

- 製品・サービス紹介ページに用い、価格・型番・レビューなどを明示できる

構造化データの導入により、AIがページの主旨を正確に認識しやすくなり、信頼できる情報として回答に引用されやすくなります。

構造化データの正しさを確認するには、Googleが提供する「リッチリザルトテスト」ツールの活用が効果的です。

URLやコードを入力するだけで、構造化データが正しく記述されているか、検索エンジンやAIが読み取れる状態かどうかをチェックできます。誤記述や不足項目の早期発見にもつながるため、実装後は必ず検証を行いましょう。

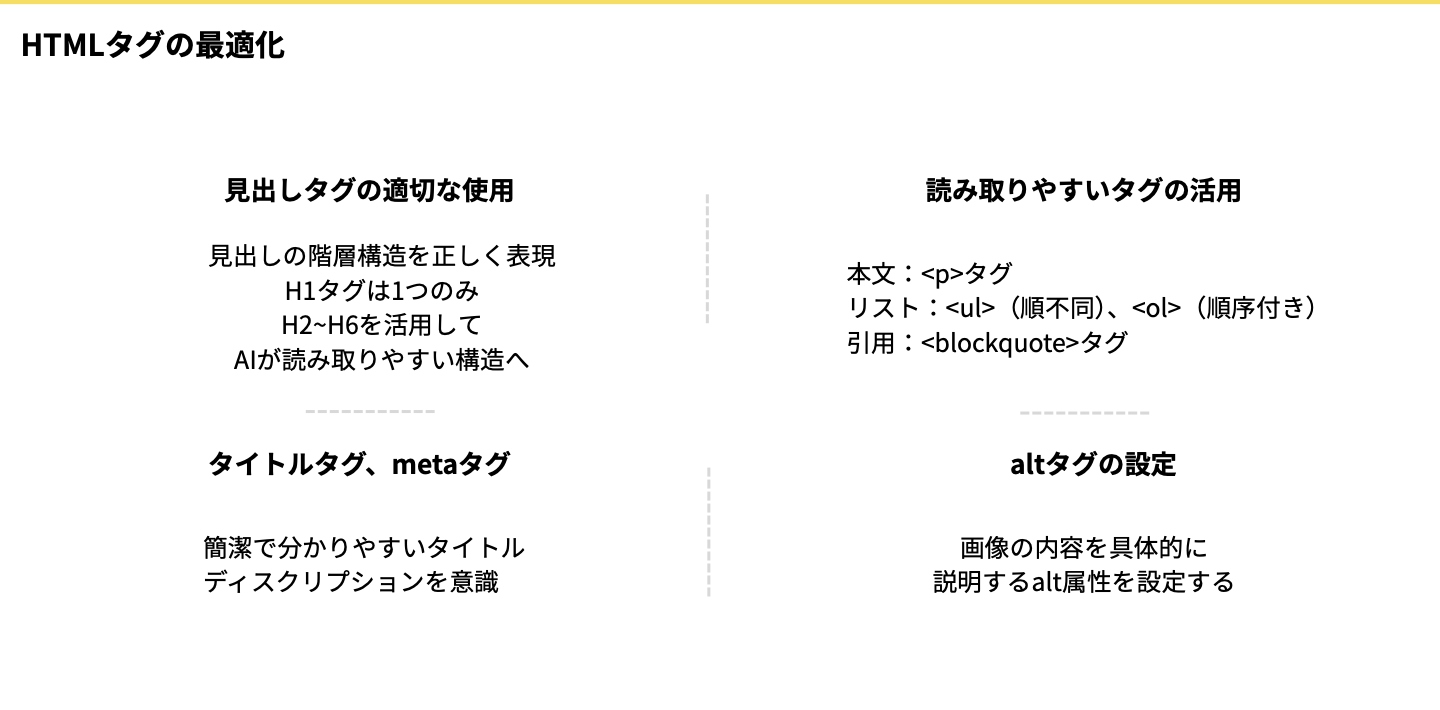

2.HTML構造の最適化

AIはHTMLの構造からページの文脈や重要な情報を判断しています。

読みやすく整ったHTML設計は、AIが内容を正確に解析しやすくなるため、LLMOでも重要な要素です。

HTMLタグの設定

基本となるのが見出しタグ(H1〜H3)の階層設計です。

タイトルにH1、副見出しにH2・H3を使用し、見出し構造が論理的かつ一貫していることが求められます。また、本文の段落はpタグ、箇条書きにはul・olタグを活用し、読み取りやすい構成にすることで情報の意味の明確化が可能です。

さらに、titleタグやmeta descriptionにはそのページの要点を簡潔に含めることで、AIがページの目的やトピックを正確に捉えやすくなります。加えて画像にはalt属性を設定し、視覚情報の内容もテキスト化して伝えるようにしましょう。

meta descriptionや見出しタグの使い方については、以下の記事でも詳しく解説しています。

必要に応じて参考にしてみてください。

▶︎メタディスクリプションとは?文字数・SEO効果・WordPressの設定方法を解説

▶︎SEO効果が高い見出しタグとは?Googleに評価されるブログ記事構成

3.ページ速度・表示改善

AIはWeb上の情報を収集する際、ページの表示速度や安定性も考慮して情報の取得・評価を行っています。表示が重い・エラーが発生しやすいといったページは、AIに十分にクロール・認識されないままスキップされるリスクがあります。

以下のようなパフォーマンス改善施策が、LLMOにも有効です。

- 画像の最適化:

- 画像のWebP形式への変換や遅延読み込み(Lazy Load)の実装による読み込み速度の改善

- 不要なコードの削除:

- 使っていないCSSやJavaScriptの除去によるページサイズの軽量化

- サーバー環境の見直し:

- 応答速度が遅い場合は、CDNの導入やキャッシュ設定・サーバー自体のグレードアップを検討

これらの改善はSEOと同様に、AIがストレスなく情報を読み取れる状態を作るための必須施策です。

4.内部リンク構造の最適化

内部リンクは、サイト全体の構造をAIに伝えるナビゲーションの役割を果たします。

関連性の高いページ同士を適切にリンクさせればページ同士のつながりが明確になり、特定テーマに関する信頼性が高いサイトとして評価されやすくなるでしょう。

また、内部リンクによって特定の情報が複数ページから参照されていると、AIはそのページを重要な情報源として認識するようになります。具体的には、以下のポイントを意識しましょう。

- トピックごとに階層を整える(カテゴリ・記事詳細など)

- 主要ページには複数の関連ページからリンクを集中させる

- 自然な文脈の中でアンカーテキストにキーワードを含める

最終的には、ユーザーとAIの両方にとって迷わず目的情報にたどり着ける構造を整えることがLLMO対策に直結します。内部リンクについてより詳しく知りたい場合は、以下の記事もチェックしてみてください。

▶︎【SEO対策】内部リンクとは?内部リンクの最適化ポイントを解説

5.robots.txtのAI対応

AIがWebサイトをクロールする際には、robots.txtの設定が読み込まれます。

従来は検索エンジン向けの制御が中心でしたが、近年は生成AIのクローラーもrobots.txtを参照しており、AIにどの情報を見せるか・見せないかを管理することが可能です。具体的には、以下のアクションを推奨します。

- 各種AIクローラー(例:ChatGPTのGPTBot、ClaudeBot、Google-Extendedなど)をUser-agentとして明示的に記述する

- サイト全体に適用したい場合は、ルートディレクトリ直下(/robots.txt)に設置する

この設定により、重要な情報へのアクセスは許可しつつ、サーバー負荷の高い領域や重複コンテンツなどは制御でき、AIに効率的かつ正確に情報を届ける仕組みが整います。

Googleが推奨するrobots.txtの書き方等については以下を確認してみてください。

▶︎ robots.txt の書き方、設定と送信

コンテンツLLMO対策

最後に、コンテンツや検索順位に関するLLMO対策を6つ紹介します。

- 適切なキーワード選定

- コンテンツの最新性を担保

- コンテンツの一貫性を確保

- AIに引用されやすい文章構成

- 検索順位20位以内を目指すSEO対策

- テキスト以外のコンテンツの活用

それぞれの対策について詳しくチェックしておきましょう。

1.適切なキーワード選定

LLMOを意識したキーワード選定では、単に検索ボリュームや競合性を見るだけでなく、そのクエリが生成AIに回答されやすいか、AIからの引用で流入が見込めるかといった視点が欠かせません。以下の4つの軸を基準に選定すると効果的です。

- AI Overviewが表示されるクエリか:

- Googleで検索した際にAIによる要約(AI Overview)が出るかを確認。表示されるなら、LLMOの対象になり得る

- SEOで上位表示できる見込みがあるか:

- 競合が少なく、現実的に1〜2ページ目以内にランクインできるキーワードを優先

- AI Overviewからの引用で流入が生まれるか:

- AIが引用元リンクを明示するようなクエリ(例:「おすすめ」「比較」「ランキング」)かどうかを確認

- 自社サービスの提供領域と一致しているか:

- 興味を持ったユーザーが問い合わせやCVに至る可能性があるかどうか

これらを総合的に判断し、AI検索時代でも見込み顧客と接点を持てるキーワード設計を行いましょう。

キーワード選定の基本については、以下の記事でも解説しています。基礎的なキーワード選定の知識を身につけたい場合は参考にしてみてください。

▶︎検索クエリとは?Know・Go・Do・Buyの役割を知って上位表示に活かす方法

▶︎SEOの基礎となるキーワード選定とは?上位表示化を狙えるキーワードの探し方

2.コンテンツの最新性を担保

生成AIは過去の情報も学習していますが、検索エンジン同様に最新の情報を提供しているサイトを信頼性の高い情報源として扱う傾向があります。したがって、コンテンツの鮮度を維持する取り組みはLLMOでも不可欠です。

- 情報の正確性と最新性の確認:

- 法改正・業界動向・仕様変更などの情報は定期的に見直し、更新

- 定期的なコンテンツの棚卸し・リライト:

- 古くなった記事は定期的に分析し、タイトル・構成・記述内容をブラッシュアップ

- 最新の事例・統計の追加:

- 一次情報の更新や時事性の高い話題の追加

SEOと同様に、鮮度の高い状態を保ち続けることで、AIにも引用されやすいメディアとして信頼を得ることができます。

3.コンテンツの一貫性を確保

生成AIは、Webサイト全体の情報を総合的に読み取り、特定のテーマにおける専門性や整合性を判断しています。そのため、記事ごとの品質だけでなく、サイト全体としての一貫性がLLMOには非常に重要です。

たとえば、同じテーマで異なる記述が複数存在していたり、表現にゆれや矛盾があったりするとAIは混乱し、信頼度の低い情報源とみなされることがあります。そのため、次のような取り組みが有効です。

- キーワードや用語の表記ゆれをなくす

- 同じカテゴリ内の記事で重複や矛盾がないかをチェック

- カスタマージャーニーに基づき、各記事が役割を果たしているかを見直す

統一感のあるサイト構成は、AIに専門性の高い情報源と認識されやすくなる重要な要素だと理解しておきましょう。

4.AIに引用されやすい文章構成

AIに引用されやすい文章は、単に内容が正しいだけでなく、構造的にわかりやすく、意図が明確に伝わる形式であることが共通しています。とくに以下の5点はLLMOを意識したライティングにおける基本原則です。

- 結論ファースト:

- 冒頭に要点を提示し、その後に根拠や理由を補足する構成にすることで、AIが重要情報を拾いやすくなる

- 見出し階層の最適化:

- H2、H3を適切に使い、情報のまとまりを明確にすることで、AIが内容の区切りを把握しやすくなる

- HTMLタグの活用:

- リストや表を使って情報を整理すると、AIが要素を抽出しやすくなる(例:製品比較表など)

- 簡潔で明瞭な表現:

- 長文よりも短く端的な文がAIにとって扱いやすく、引用にも適している

- FAQ形式の設置:

- 1問1答形式はAIにとって学習しやすく、回答文の素材として引用されやすくなる

上記のような構成にすることで、AIが「このページは回答として使いやすい」と判断しやすくなり、引用率の向上が期待できます。

5.検索上位を目指すSEO対策

ChatGPTなどのLLMが引用するWebページの多くは、Google検索において上位表示されている傾向があります。

実際に、代表的なLLMであるChatGPTの出典のほとんどが、Googleでの検索結果の1ページ目(1〜10位)以内にあったとの調査結果もあります。したがって、従来のSEO対策は、LLMOにおいても引き続き重要です。

AIが信頼する情報源として扱うのは、検索エンジンでも評価が高いページであることが多いため、以下のようなSEO施策は引き続き有効です。

- タイトル・ディスクリプションの最適化

- 被リンクやサイテーションの獲得

- コンテンツの質・網羅性の強化

- ユーザビリティ・ページ速度の向上

LLMO対策をすればSEO不要ということではなく、むしろLLMOで引用されるためには、まずは検索エンジンからも評価される状態を目指すことが前提となります。

SEOに効果的なタイトルの付け方については、以下の記事で解説しています。ぜひあわせて参考にしてみてください。

▶︎SEOに効果的なタイトルの付け方とは?重要性・手順・文字数を解説

6.テキスト以外のコンテンツの活用

LLMOの対象はテキストだけに限りません。生成AIは動画や音声の文字起こしデータ・字幕・要約なども学習対象としており、非テキストコンテンツの価値も高まっています。

そのため、YouTubeやポッドキャストなどを活用した情報発信は、LLMO対策としても有効な施策です。たとえば、以下のような施策が挙げられます。

- 商品紹介動画の中で明確な数値や事実を述べる

- 業界知識を解説する音声配信を行い、トピックごとに要約記事も併設

- ウェビナーを録画してYouTubeにアップし、内容を記事化して併用する

これにより、AIが多様なフォーマットから自社の知見やブランドを学習し、信頼できる情報源として認識されやすくなるでしょう。

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

LLMO対策の効果を測定する方法

LLMOはSEOのように長年蓄積された評価指標や分析手法がまだ確立されていない領域です。そのため、効果測定には創意工夫が求められます。

ただし近年では、生成AIの動作傾向や引用ロジックをもとにした観測可能な指標や分析ツールの活用方法が少しずつ整ってきています。ここでは、現時点で実施可能なLLMO対策の成果を可視化するための3つの測定方法を紹介します。

1.AI検索結果での引用回数を調べる

生成AIに引用されているかどうかを確認する最も直接的な方法は、実際のAI検索画面で自社サイトが表示されているかをチェックすることです。とくにGoogleの「AI Overview」機能では、引用元としてWebサイトのURLが明記されるケースがあります。

この表示状況は手動で確認することも可能です。より効率的にモニタリングしたい場合は、AhrefsのようなSEOツールを活用することで、AI Overview内で引用されたURLの出現頻度を一定範囲で検出することができます。

2.生成AI経由のセッション数を調べる

ChatGPTやPerplexityなどの生成AIは、回答にWebリンクを掲載する場合があります。

これらのリンク経由でユーザーがWebサイトにアクセスした場合、Googleアナリティクスやサーバーログを使ってセッション情報を追跡することが可能です。

ただし、AIによる流入はReferralやDirectなどのチャネルに分類されているケースも多いため、流入元のURLやUser-Agent(例:GPTBotなど)を手がかりに個別に分析する必要があります。

生成AIが普及する今後に向けて、これらのトラフィックを定期的に記録・比較しておくことで、AI経由のブランド接触やCVへの貢献度を可視化するヒントになるでしょう。

3.検索エンジンでの指名検索回数を調べる

ChatGPTなどの生成AIが企業名やサービス名を推奨することで、ユーザーが後からGoogleなどの検索エンジンでその名前を検索するケースが増えています。このような流れは、間接的ではあるものの、LLMO対策の成果が現れている兆候と捉えることが可能です。

Google Search Consoleでは、「自社名」や「サービス名」に関する検索クエリの表示回数・クリック数を確認できます。これらの指名検索回数が増加していれば、AIによるブランド露出がユーザー行動に影響を与えている可能性があるといえるでしょう。

今後、生成AIでの言及がマーケティングファネルの上流に位置づけられるようになるにつれ、指名検索はAI経由の成果測定の代表的なKPIになると予想されます。

LLMO対策実施チェックリスト

| No. | 項目 |

|---|---|

| 1 | 外部メディアに自社が掲載されている |

| 2 | SNSでの発信とサイテーションがある |

| 3 | ウェビナー・イベントでの登壇実績がある |

| 4 | Googleビジネスプロフィールを整備している |

| 5 | 口コミ投稿を促進している |

| 6 | 一次情報(調査・レポート)を発信している |

| 7 | 社内専門家の発信活動を行っている |

| 8 | UGC(ユーザー生成コンテンツ)を促している |

| 9 | AIの誤回答にフィードバックしている |

| 10 | 海外を含むSNS・コミュニティで発信している |

| 11 | ホワイトペーパーやPDFをHTMLでも公開している |

| 12 | GitHubなどで技術情報をオープンにしている |

| 13 | レビューサイトを定期的にモニタリングしている |

| 14 | 構造化データを実装している(FAQ, Article等) |

| 15 | HTML構造(Hタグ、alt属性等)が最適化されている |

| 16 | ページ速度を最適化している(画像、サーバーなど) |

| 17 | 内部リンクを整理し、構造が明確になっている |

| 18 | robots.txtにAIクローラーへの対応を記述している |

| 19 | キーワードをAI検索クエリ軸で選定している |

| 20 | コンテンツの鮮度を維持している(更新・リライト) |

| 21 | 記事構成がAIにとってわかりやすい形式になっている |

| 22 | 検索上位を目指したSEOを行っている |

| 23 | テキスト以外(動画・音声)での情報発信をしている |

本記事で解説したLLMO対策について、実施状況を確認できるチェックリストを作成しました。自社サイトでの取り組み状況の把握に活用してみてください。

LLMO対策に関するよくある質問

LLMO対策に関するよくある質問とその回答を紹介します。

LLMO対策ができればSEO対策は不要?

LLMO対策がSEO対策の代替になるわけではありません。LLMOは、生成AIに引用・認識されやすいコンテンツや構造を整える施策ですが、その前提として検索エンジンでの上位表示(SEO)が達成されている必要があります。

実際に、ChatGPTなどのAIが参照するWebサイトの多くは、Google検索においても上位にランクインしている傾向があります。つまり、SEOで評価される=LLMに引用されやすい土台になるという関係性です。LLMOとSEOは競合する概念ではなく、両方を並行して行うことで、AIと検索エンジンの両方から流入を最大化することが求められます。

LLMOとAIOの違いは?

LLMO(Large Language Model Optimization)とAIO(AI Optimization)は、どちらもAI検索時代を意識した最適化施策ですが、意味合いやアプローチには違いがあります。

LLMOは、大規模言語モデル(LLM)に向けた最適化です。ChatGPTやGoogle AI OverviewなどのAIが自社コンテンツを理解し、回答生成時に引用・参照してくれることを目的とします。エンティティ、構造化データ、外部評価といった要素が重視されるのが特徴です。

一方、AIOは、あらゆるAIシステムによる認識と生成に、自社情報が適切に扱われるように設計する包括的なアプローチです。生成AIに限らず、構造化データの整備や情報の解像性、文脈の明確化など、AI全体にわたる最適化を指します。LLMOがLLMに特化した施策であるのに対し、AIOはAI全体を対象としたより広範な概念です。

LLMOとAEOの違いは?

AEO(Answer Engine Optimization)は、検索エンジンがユーザーの疑問に直接答えるようになった時代の最適化手法であり、FAQ構成や構造化データの整備が中心でした。一方のLLMOは、人間ではなくAIが情報を選び、回答文を生成することを前提とした最適化です。AEOは検索エンジンの答えに対応し、LLMOはAIモデルの学習・生成プロセスに対応する点が異なります。

llms.txtファイルによる対策は有効?

2024年に登場したllms.txtは、Webサイト運営者がどのAIクローラーに対して情報提供を許可・拒否するかを示す新しい制御ファイルです。現時点では、対応している生成AIやクローラーが限られており、有効性はまだ実験的段階だといえます。

SEOツールを手がけるAhrefsも以下のように言及しております。

「理論上はよいアイデアのように思えるが、主要なLLMが採用に同意しない限り、ほとんど意味はない」

参考:What Is llms.txt, and Should You Care About It?

しかし将来的に主流となる可能性もあるため、robots.txtとあわせて設置を検討しておく価値はあるでしょう。

LLMO対策は中小企業でも必要?

中小企業にとってもLLMO対策は重要です。大企業に比べて予算やリソースが限られる中小企業こそ、自社の専門性をAIに正確に認識させ、情報源として選ばれることが競争力の強化につながります。

とくにニッチ市場や専門サービスを展開している場合、LLMはそのテーマに関する詳しい情報源として中小企業のコンテンツを重視する傾向があります。SEOと同様、LLMOでも正しく・深く・継続的に情報発信できる企業がAIからの信頼を得やすいため、組織規模を問わず取り組む意義は十分にあるでしょう。

中小企業向けのSEO対策については、以下の記事で解説しています。SEO対策が十分でない場合は、ぜひチェックしてみてください。

▶︎中小企業が行うべきSEO対策とは?効果を高める方法と注意点を解説

LLMO対策の効果が出るまでの期間は?

LLMO対策の成果が表れるまでの明確な期間は定めづらいものの、早い企業では2〜3か月で効果が表れ始めるケースもあります。一方で、外部評価(被リンクやサイテーション)やエンティティ強化に時間がかかることも多く、半年〜1年単位での中長期的な取り組みが一般的です。

また、生成AIのモデルアップデートや学習周期によって反映タイミングが左右されるため、SEO以上に待ちの要素があるのもLLMOの特徴だといえます。短期での成果を期待しすぎず、定期的なモニタリングと改善を継続することが大切です。

SEO対策の効果が出るまでの期間については、次の記事で解説しています。早めに効果を感じやすいSEO対策について知りたい場合は、ぜひ参考にしてみてください。

▶︎SEO対策の効果が出るまでの期間は?早期に効果を感じるための内部・外部施策

LLMO対策の外注は可能?

LLMO対策は一部または全体を外部に委託することも可能です。とくに以下の領域は、専門知識を持つ外部パートナーに依頼することで効率よく対策を進めることができます。

- 構造化データやHTMLの最適化

- エンティティ強化に関する戦略設計

- コンテンツの企画・リライト

- LLMOに特化したコンテンツ監修

- AIでの引用状況のモニタリング支援

ただし、AIにとって信頼できる情報源となるには社内の専門性・一次情報の提供が不可欠であるため、外注先と連携しながら情報の質を担保する体制が重要です。

クーミル株式会社では、BtoB向けサービスを提供する企業のサイトでのLLMO戦略において、一定の成果が確認されています。

たとえば、半年ほど前からAI Overview対策を意識したLLMO戦略を実施した企業サイトでは、3か月比でAI Overviewでの引用件数が191件、ChatGPTでの引用件数が7件、Perplexityでの引用件数が6件増加しました。

別のBtoB向けサービスを展開する企業においても、2か月ほどのLLMO対策により、各AI検索における引用件数が増加しています。具体的には先月比、AI Overviewでの引用件数が29件、ChatGPTでの引用件数が6件、Perplexityでの引用件数が14件増加しました。

自社サイトのLLMO対策を検討している場合は、ぜひ当社までご相談ください。

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

まとめ

本記事では、LLMOとは何か、具体的な対策などについて解説しました。生成AIの普及により、企業の情報がAIに正しく認識・引用されることの重要性が高まっています。LLMO(大規模言語モデル最適化)は、従来のSEOに加えて必要となる新たな情報設計の考え方です。

AIに信頼されるためには、構造化データやコンテンツの一貫性、エンティティの強化、外部評価の獲得など多角的な対策が求められます。検索上位の確保も前提としつつ、AIへの最適化を意識した取り組みを今から進めておくことで、将来的な検索環境の変化に備えることができるでしょう。