AI Overviews(エーアイ・オーバービュー)は、Google検索の結果画面でAIが要点をまとめて表示してくれる新しい機能です。これまで複数回の検索が必要だったテーマでも、1回の検索で「検索意図の全体像+参考リンク」まで分かるようになりました。

本記事では、AI Overviewsの基本から、SEOやAIO(AI検索対策)をどう進めるべきかまで、クーミル株式会社の視点で具体的に解説します。

COOMIL(クーミル)株式会社 代表取締役。神奈川県出身。東京薬科大学大学院を修了後、大手製薬会社にて研修開発に従事する。2016年にファングロウス株式会社を創業し、マーケティング、広告運用、YouTube、SEO対策を駆使し、2年で売上1億円強かつ利益率40%強の会社へとグロースさせ、株式譲渡。YouTubeチャンネルのプロデュース・原稿制作・出演・撮影・編集の全てを自ら行い、運営10ヶ月で登録者数1万人突破させる(現在3万人越え)。IT業界だけでなく実店舗経営の知見を活かし、クライアント様の課題の本質を捉えて、「結果が出るマーケティング施策」をご提案致します。サイトを公開後も運用をお任せ頂き、サイトだけでなく「事業規模の拡大を目指す」ことがクーミルのモットーです。

■経歴

2014年 東京薬科大学大学院終了

2014年 第一三共株式会社

2016年 ファングロウス株式会社 創業

2019年 一般社団法人スーパースカルプ発毛協会(FC本部) 理事

2021年 ファングロウス株式会社 株式譲渡

2021年クーミル株式会社 創業

■得意領域

SEO対策

コンテンツマーケティング

リスティング広告

オウンドメディア運用

フランチャイズ加盟店開発、集客

■保有資格

Google アナリティクス認定資格(GAIQ)

Google 広告検索認定資格

Google 広告ディスプレイ認定資格

Google 広告モバイル認定資格

■SNS

X(旧Twitter):https://twitter.com/ryosuke_coomil

YouTube:https://www.youtube.com/@marketing_coomil

お悩みを無料で相談する

Step1

ありがとうございます

弊社にご相談頂きまして

誠にありがとうございます。

クーミル株式会社では、

1つ1つのご相談を真剣に考え、

最適解をご提供出来るよう日々努めております。

可能な限り、即日ご返信を心掛けておりますが、

相談内容や、

営業日の関係で少々、

お待たせさせてしまうかも知れません…。

目次

- そもそもAI Overviewsとは?

- AI Overviewsは「検索結果をAIがまとめてくれる機能」

- SGEからAI Overviewsに変わった理由と違いについて

- AI Overviewsはどのように表示される?PC・スマホの表示

- PCにおけるAI Overviewsの出現位置について

- SP(スマホ)におけるAI Overviewsの出現位置について

- AI Overviewsの仕組みをわかりやすく解説

- どんなサイトの情報が参照してAIに使われるのか

- AI Overviewsに出力されるまでの流れについて

- AI Overviewsは「ナレッジグラフ」や「構造化データ」を活用している

- AI Overviewsの出現率の推移と今後について

- 2025年春にかけて一気に立ち上がったAI Overviews

- 直近11月は過去最高水準に到達し、AIO対策の優先度がさらに上昇

- AI Overviewsが出やすい検索キーワードについて

- 「知りたい・比べたい」系キーワードで出やすい

- AI Overviewsが出やすいクエリタイプ別の具体例

- AI Overviewsが出にくい・ほとんど出ないキーワードの特徴

- AI Overviewsに自社サイトを引用・言及・表示させる方法

- 1.対象キーワードで「自然検索の上位(目安:1〜10位)」を確保する

- 2.AIが引用しやすい“質問→即結論”型のコンテンツ構造にする

- 3.E-E-A-Tとサイト全体の権威性・信頼性を強化する

- AI Overviewsによるクリック率(CTR)への影響について

- 「AIが答えを教えてくれる」ことによるクリック率の減少

- 情報収集系/商品比較系など、ジャンルごとの影響の違い

- メディア・ブログ運営者にとってのメリット・デメリット

- AI Overviewsの影響をサーチコンソールで確認する方法

- AI Overviewsに自社サイトが参照されるためのSEOポイント

- 1.AIに選ばれやすいページの共通点(網羅性・信頼性など)

- 見出し・本文・FAQの「伝わるレイアウト」の作り方

- 信頼されるサイトに見せるためのプロフィール・出典・口コミ整備

- 業種別に見る「AI Overviewsで変わる変化」とAIO対策について

- EC・D2Cサイト「商品を探す前段階」の情報検索が大きく変化

- SaaS・BtoBサービス比較・検討コンテンツを「AIに選ばれる形」に再設計

- ローカルビジネス(店舗ビジネス)

- AI Overviewsについてよくある質問(FAQ)

- まとめ

そもそもAI Overviewsとは?

まずは「AI Overviewsってそもそも何?」というところから整理します。名前の由来や、かつての「SGE(Search Generative Experience)」との関係、日本でどのように表示されるのかを、専門用語をできるだけ使わずに解説します。

AI Overviewsは「検索結果をAIがまとめてくれる機能」

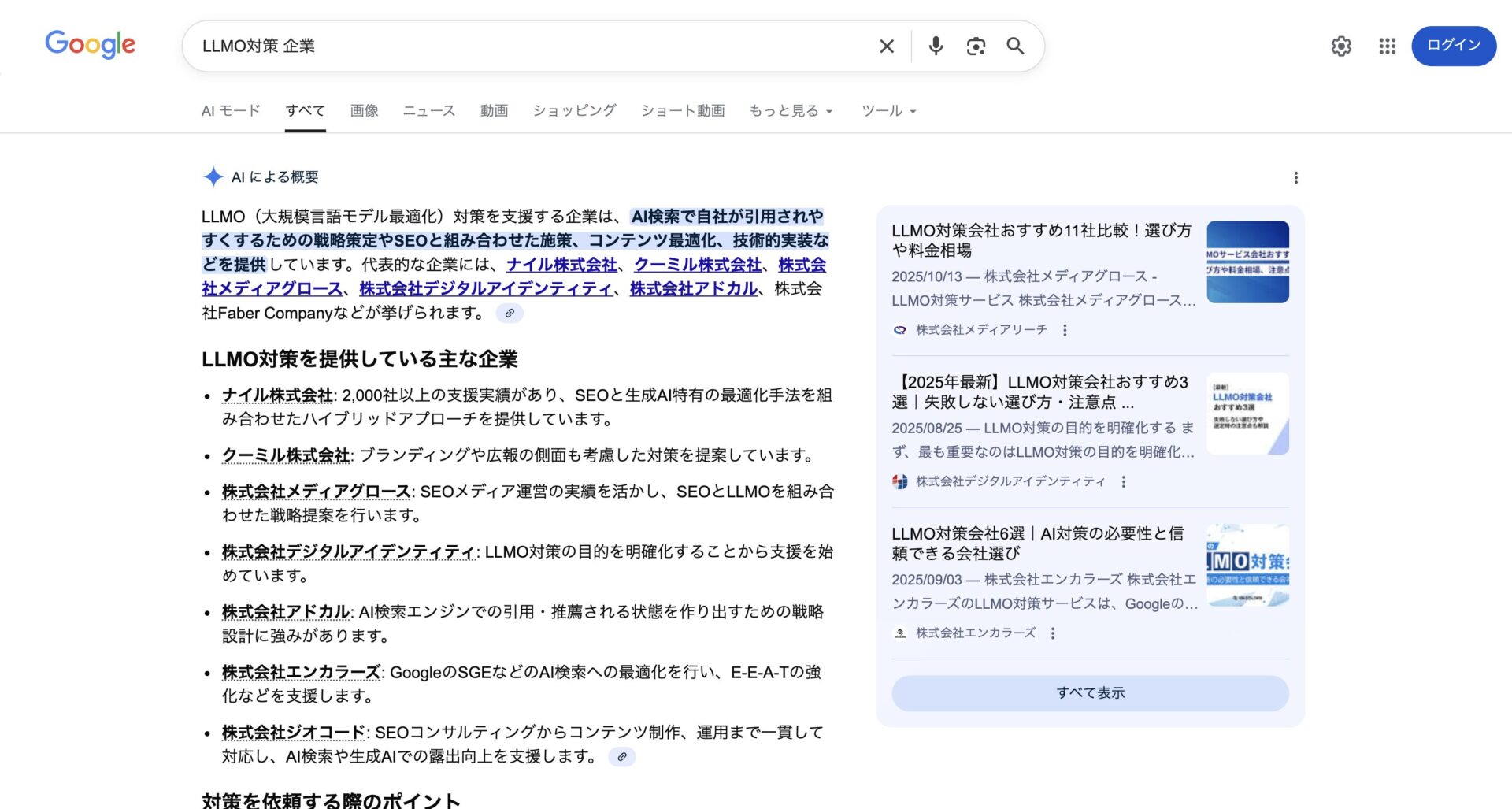

AI Overviewsは、検索結果の一番上に「AIがまとめた要約+参考リンク」を表示する機能です。上記の画像のAIによる概要が、AI Overviewsに該当します。

AI Overviewsは、Googleの生成AI(Gemini)が、複数のWebページを読み込み、検索意図に適した回答を検索結果画面に表示してくれます。

AI Overviewsが実装された後は、利用するユーザーに対するメリットは高いものの、反してサイト運営者からは、AI Overviewsによってサイトへの流入数を取られるという危機感を覚えている人も少なくありません。

- ユーザーのメリット

- 難しいテーマでも、まず全体像をざっくりつかめる

- どのページから読めば良いかを選びやすい

- 自分でサイトを探す必要がなく、すぐに悩みを解決できる

- サイト運営者のメリット/不安

- 要約内にリンクが載れば新たな流入チャンスが獲得できる

- 一方で、AI Overviewsだけで満足されてしまい、サイトへの流入数が減ってしまう不安がある

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

SGEからAI Overviewsに変わった理由と違いについて

2023年ごろにテストされていた「SGE(Search Generative Experience)」は、2024年以降、正式名称として「AI Overviews」に統一されました。※)Generative AI in Search: Let Google do the searching for you

名称変更の背景(公表情報+推測)は以下の通りです。

- 「生成AI」色を前面に出すより、「概要(Overview)を見せる」目的を伝えたかった

- ユーザーにとって分かりやすく、説明しやすい名前にしたかった

- 単なる実験機能ではなく、「検索の中核機能」へと位置付けを変えた

表にすると、以下のイメージです。

| 項目 | SGE | AI Overviews |

|---|---|---|

| 位置づけ | 検索ラボの実験機能 | 通常検索の主要機能の1つ |

| 伝わるイメージ | 技術デモっぽい | 「要約を見せてくれる検索」 |

| ロールアウト範囲 | 限られた国・ユーザーのみ | 120以上の国・地域/11言語以上に拡大 |

これらの理由からAI Overviewsへ名称が変わり、多くのユーザーに利用されています。

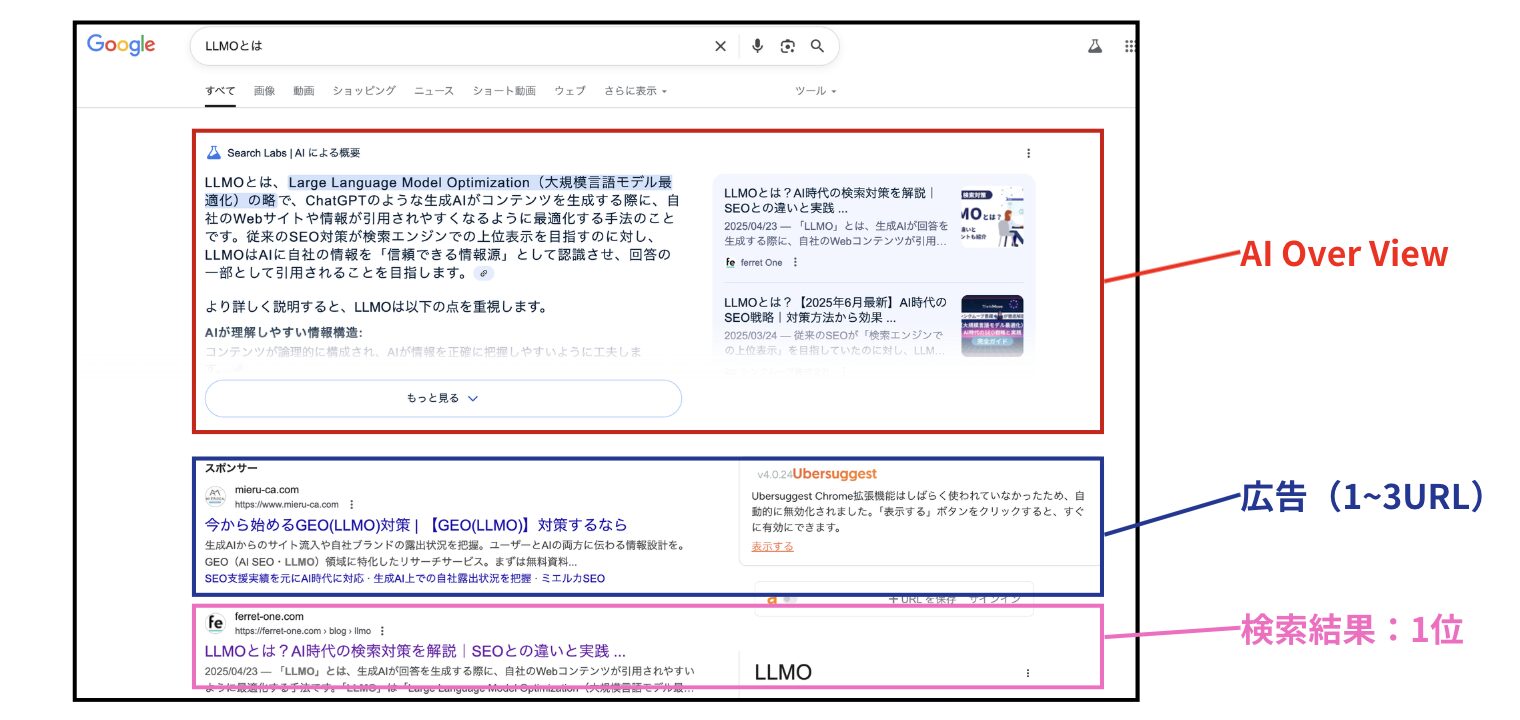

AI Overviewsはどのように表示される?PC・スマホの表示

スマホ・PCのどちらでも、以下のようなパターンで表示されます。

- 画面最上部に、色付きのボックスでAIの要約が表示

- 要約の下に、参考として引用されたページへのリンクが複数表示

- そのさらに下に、従来の検索結果(青いリンク)が並ぶ

PCにおけるAI Overviewsの出現位置について

上記の画像ように、検索最上部に表示されることが多いです。検索キーワードによっては、AI Overviewsが検索結果の中部に表示されることもあります。

SP(スマホ)におけるAI Overviewsの出現位置について

SP(スマホ)においては、検索窓の直下に表示されることが多く、検索した悩みをすぐに解決することができる仕様となっております。

これらAI Overviewsは、特に「○○とは」「やり方」「手順」「比較」「おすすめ」といった情報収集系のキーワードで出やすい傾向があります。

AI Overviewsの仕組みをわかりやすく解説

「どうやってAIが答えを作っているの?」この仕組みを理解することで、AI Overviews対策なども行うことが可能となります。

Googleが公開している情報をもとに、どんなページが材料にされているのか、Geminiがどのように文章を組み立てているのかを、説明します。

どんなサイトの情報が参照してAIに使われるのか

Googleは、AI Overviewsで使う情報源について以下のように言及しています。

Google 検索全般と同様に、AI 機能にも基本的な SEO ベスト プラクティスを適用できます。具体的には、Google 検索の技術要件を満たすこと、検索ポリシーを遵守すること、信頼性の高い有用なユーザー第一のコンテンツを作成することなどの主なベスト プラクティスを重視します。

AI 機能とウェブサイト

そのため、これまで通りSEOのベストプラクティスなサイトが引用されることが言及されているため、これまで通り、「高品質なコンテンツを提供すること」「権威性が高い」など検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイドに明記された項目が重要とされます。

AI Overviewsに言及されるサイトの特徴ポイント

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)が感じられるか

- テーマについて、網羅的に・分かりやすく書かれているか

- 他サイトの単なる写経ではなく、一次情報・事例があるか

- 構造化データ・見出し構造が整理されていて、機械にも読みやすいか

AI Overviewsに出力されるまでの流れについて

AI Overviewsの要約は、GoogleのLLM「Gemini」などが対応しています。実際に、公式資料(AI Overviews and AI Mode in Search)や各種解説を総合すると、以下のような流れとなります。

- 検索クエリの意図を解析(例:「とは」「やり方」「比較」など)

- 関連性・品質の高いページを検索インデックスから取得

- それらのページをもとに、Geminiが要約文を生成

- 要約内に引用元リンクを挿入

- 品質・安全性チェックを通ったものだけを表示

| ステップ | やっていること | サイト側ができる対策例 |

|---|---|---|

| 1 | クエリ意図の理解 | タイトル・見出しで意図を明確にする |

| 2 | 高品質ページの抽出 | E-E-A-T・内部リンク・構造化データ |

| 3 | Geminiによる要約生成 | 情報の網羅性・論理構造を整える |

| 4 | 引用リンクの選定 | 独自性・一次情報で「選ばれる存在」に |

| 5 | 品質・安全性のチェック | 誤情報防止・出典明記 |

このメカニズムについてより深掘りして知りたい人は、以下のクエリファンアウトに関するコラムや、LLMOに関する記事を確認することで、理解を深めることができます。

AI Overviewsは「ナレッジグラフ」や「構造化データ」を活用している

AI Overviewsについて説明する上で、ナレッジグラフや構造化データについて説明する必要もあります。

- ナレッジグラフとは?

-

Googleが持っている「モノ・人・場所・会社・作品」などをノード(点)と、関係性(線)でつないだ巨大なデータベース。

「誰が」「何をしていて」「何と関係があるか」という情報を、グラフ状に持っているのがナレッジグラフです。

検索結果右側に出てくる「会社情報ボックス」や、映画・人物の情報欄などの裏側で使われています。 - 構造化データとは?

-

Webページの中身を「機械が読みやすい形でタグ付けしたデータ」

→ ページごとの情報を、整理された形でGoogleに渡す仕組み

Googleは、ナレッジグラフや構造化データ(schema.org)の情報も使いながら、検索結果を組み立てています。AI Overviewsも例外ではなく、「誰が・何について書いているか」を理解する助けに活用されていると考えられます。

AI Overviewsの出現率の推移と今後について

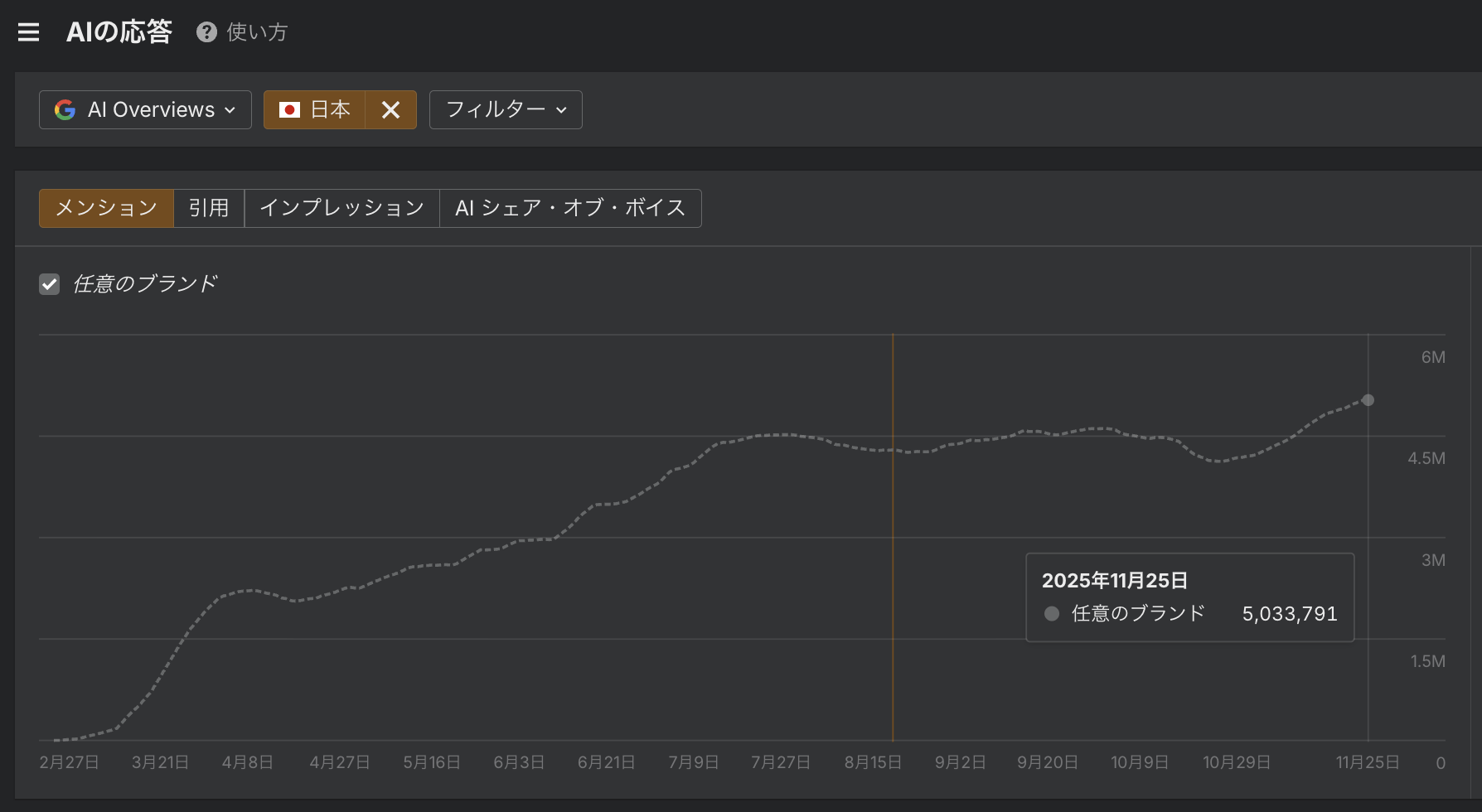

上記は、分析ツールahrefsを活用して、AI Overviewsの出現割合を示した画像です。日本でもAI Overviews の表示回数は着実に増えています。

2025年2月末から11月25日までの約9か月でメンション数(AI Overviews にブランドが言及された回数)がゼロ近くから約500万件まで伸びており、日本市場でも無視できない規模になりつつあることが明確です。

2025年春にかけて一気に立ち上がったAI Overviews

グラフの左端、2月27日時点ではメンション数はまだ少ない状態ですが、3月〜4月にかけて急激に立ち上がっているのが分かります。短期間で一気に「数百万件規模」まで伸びており、この時期に日本でも本格的なロールアウトが進んだと考えられます。

- 2月末:AI Overviews のメンションは少ない

- 3月中旬〜下旬:急激に立ち上がり、グラフの傾きが最も大きい区間

- 4月:右肩上がりのまま、100万〜200万件台に到達しているイメージ

この立ち上がりの早さから、「まだ日本は関係ない」と考えるより、ローンチ直後から表示回数が一気に増える前提で準備しておくことが重要だと分かります。

直近11月は過去最高水準に到達し、AIO対策の優先度がさらに上昇

グラフの右端、2025年11月25日時点では「任意のブランド」で5,033,791件という過去最高のメンション数が記録されています。

夏のピークから一時的にやや減少した後、10〜11月にかけて再び上昇トレンドに入り、明確に「第二波」のような伸びが見られます。表にすると、だいたい次のようなイメージです。

| 期間(2025年) | 傾向 | 実務的な意味合い |

|---|---|---|

| 2〜4月 | 急激な立ち上がり | AI Overviewsが日本でも本格始動 |

| 5〜9月 | 高水準での横ばい+小波 | 日常的にAI Overviewsが表示されるフェーズ |

| 10〜11月末 | 再度の上昇・過去最高 | 表示クエリの拡大&利用ユーザーの増加 |

この「第二波」の伸びを踏まえると、クーミルでは以下のように考えております。

- 「AI Overviews対策は行うべき施策の一つとなっている

- 今から動き出しても、「まだ対策していない競合との差」は十分に付けられる

AI Overviewsが出やすい検索キーワードについて

「どんなキーワードでAI Overviewsは出るの?」と気になっている方も多いはずです。

この章では、実際の調査結果やGoogleの発表内容をもとに、AI Overviewsが出やすい/出にくいキーワードの特徴を整理します。自社の狙うキーワードがどのゾーンにいるかを確認しながら読み進めてみてください。

「知りたい・比べたい」系キーワードで出やすい

AI Overviewsは、Google公式でも「複雑な質問や調べものを早く理解するのに役立つ機能」と説明されています。そのため、「何かを知りたい/理解したい」「比較したい」タイプのキーワードで出やすい傾向があります。

代表的なものは次のとおりです。

- 定義・意味系(Knowクエリ)

- 例:「AI Overviews とは」「ドメインパワー とは」「ゼロクリック検索 とは」

- HowTo・手順系

- 例:「AI Overviews 無効化 方法」「サチコ 設定 やり方」

- 比較・おすすめ系(Commercial調査系)

- 例:「SEO ツール おすすめ」「ヘッドレスCMS 比較」

- 違い解説系

- 例:「SGE AI Overviews 違い」「SEO MEO 違い」

AI Overviewsが出やすいクエリタイプ別の具体例

より実務的にイメージしやすいよう、クエリタイプ別に具体例と対策観点を整理します。

| クエリタイプ | 具体例 | AI Overviewsの出やすさ | 対策の考え方の例 |

|---|---|---|---|

| 定義・意味系(Know) | 「AI Overviews とは」 「E-E-A-T とは」 | 高い | 用語解説+図解+事例+FAQ でAIフレンドリーにする |

| HowTo・手順系 | 「AI Overviews オフ 方法」 「サチコ 連携 やり方」 | 高い | 手順+注意点+画像/動画+HowTo構造化データ |

| 比較・おすすめ系 | 「SEO会社 おすすめ」 「CMS 比較」 | 高い | 比較表・ランキング・選び方ガイド+自社サービス導線 |

| 違い解説系 | 「SGE AI Overviews 違い」 「SEO MEO 違い」 | 高い | 似ている概念を整理し、「いつどれを使うか」を提案 |

| 取引系(Do/Buy) | 「LP 制作 依頼」 「EC サイト 制作 見積もり」 | 中〜低 | 従来型SEO+LP最適化が中心。AI Overviewsは補足程度 |

| ナビゲーション系 | 「クーミル」 「coomil ホームページ」 | 低い | サイト名・ブランド名は、従来どおり1位を狙う |

AI Overviewsが出にくい・ほとんど出ないキーワードの特徴

逆に、現状のGoogleの仕様や観測結果から、AI Overviewsがあまり出ない/出にくいキーワードの特徴もあります。主なものは以下の通りです。

- ナビゲーション(ブランド)クエリ

- 例:「クーミル」「XXX銀行 ログイン」

- ユーザーが特定サイトに行きたいだけなので、AI要約は邪魔になりやすい

- 超短い・意図の読みにくいクエリ

- 例:「天気」「ニュース」など、単語だけの検索

- 多くの場合、専用のウィジェットやニュース枠が優先される

- 速報性の高いニュース・株価・天気など

- 例:「日経平均」「台風 情報」

- リアルタイム情報のため、AI要約で“遅い情報”を出すリスクがある

AI Overviewsに自社サイトを引用・言及・表示させる方法

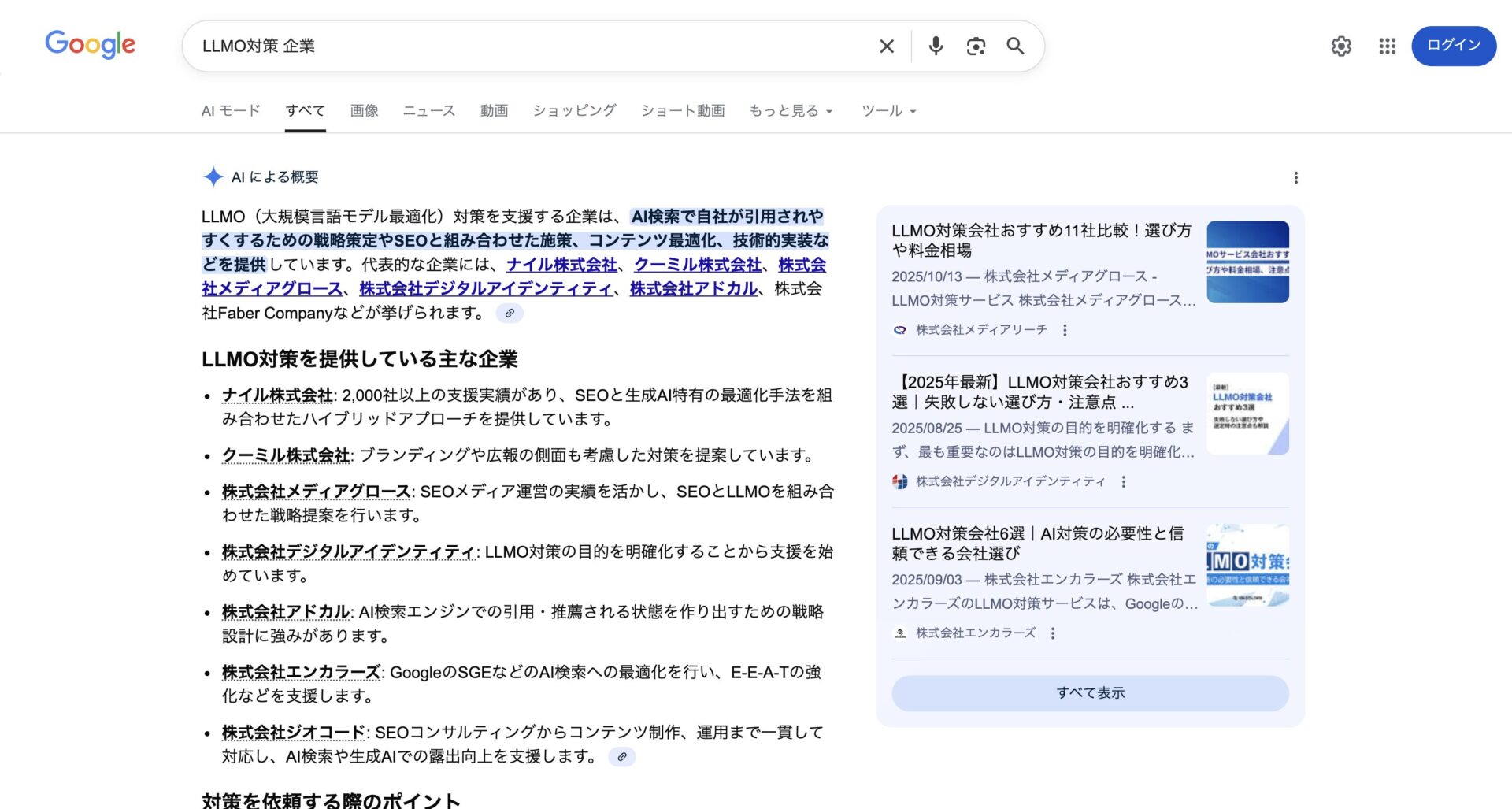

AI Overviewsに載せるためには、正しくSEO対策を行うことが重要です。冒頭では、クーミルがAIO(AI Overviews)に引用されるために何を行ったか解説します。

1.対象キーワードで「自然検索の上位(目安:1〜10位)」を確保する

AI Overviewが引用するページには、検索順位との強い相関が確認されています。

- 引用の約76%が検索トップ10

- 11〜100位が9.5%

- 100位圏外は14%

- 引用順位の中央値は2位(1番目の引用)

検索上位のページほどAIにも選ばれやすいという傾向が明確です。一方で、全体の約1割は10位圏外から引用されており、これはAIが追加の検索(クエリファンアウト)から、文脈・鮮度などを考慮しているためと考えられます。※)参照:Ahrefs「AI Overviewsの引用の76%は、検索上位10ページから」

以上のことから、AI Overviewsから引用・言及されるためには以下の施策が有効です。

- 検索順位1〜10位を目指す

- 検索上位に表示されているサイトに自社が言及される頻度を高める

上記の2点を徹底的に行うことが何より重要です。AIO対策は、自社ページが引用されることはもちろん、他社サイトから推薦されることも、表示させるためには欠かすことができない要素です。

優先して対策すべきページの特徴

AIO対策に取り組もうと考えている企業は多いですが、どのキーワードから狙うべきか判断できないケースも多いでしょう。その際は、以下のような基準を設けることで優先的に対策すべきキーワードを選定することができます。

- 自社サイトで検索順位30位以内に入っているキーワード

- ビジネス的にも重要なCVキーワード

- 情報ニーズが強く、AIが要約しやすい「How」「Why」型のクエリ

2.AIが引用しやすい“質問→即結論”型のコンテンツ構造にする

AI Overviewsは「質問に対して、答えを要約する仕組み」です。AIのロボットがサイトを読み取り、出現させるためには、AIが読み取りやすいサイト構造にすることも非常に重要です。

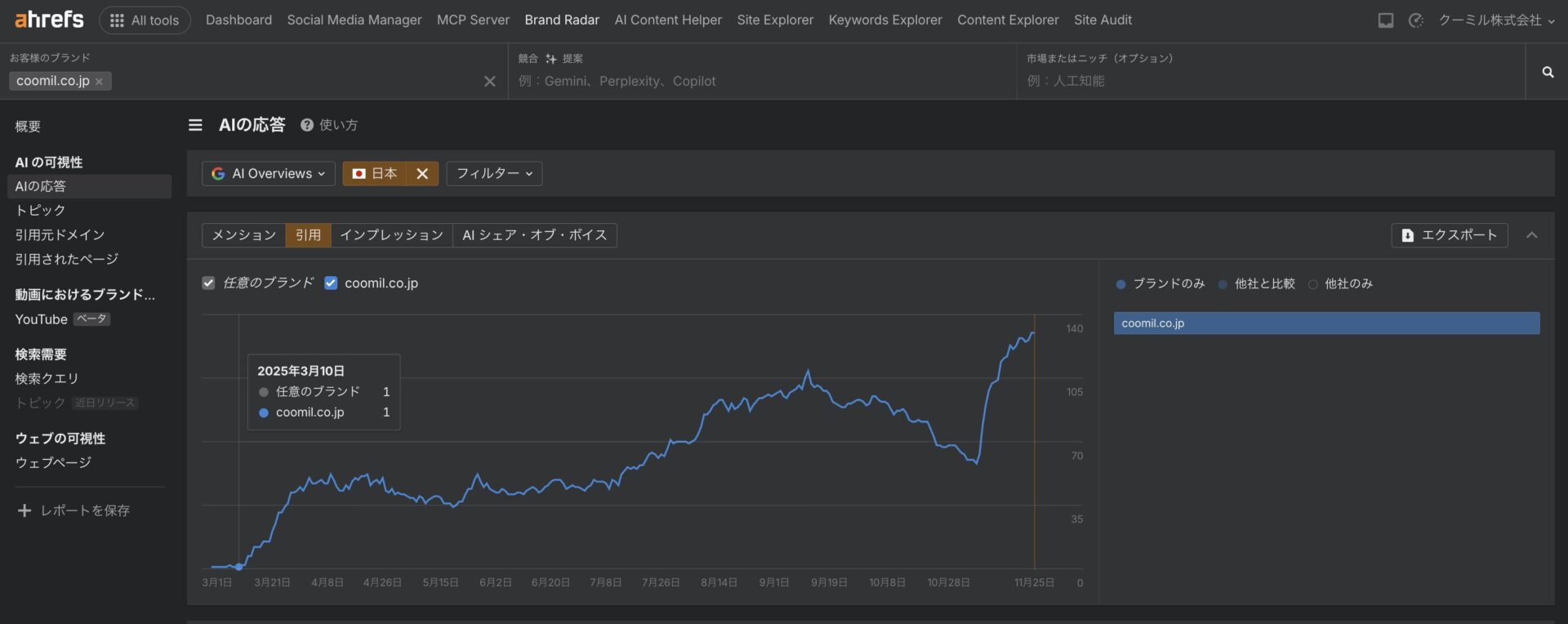

クーミルでも、AIクローラー及びユーザー目線で、結論ファーストのコラムを執筆することを意識しており、結果としてAI Overviewsへのメンション率が以下のahrefsの画像のように増えています。

AIが理解しやすい構造のポイント

- 冒頭で「質問に対する一文の答え」を提示

- 見出し(H2/H3)に質問文や結論を含める

- 箇条書き・番号リストで手順やポイントを整理

イメージ

H2:「AI Overviewsに表示されるための3つの条件」

AI Overviewsに表示されるための条件は以下の3つです。

- 自然検索での上位表示

- 結論ファーストのコンテンツ構造

- E-E-A-Tを意識した信頼性の担保

このような形で、AIが読み取りやすいコンテンツすることで、検索順位が上昇した時の引用率を高めることができます。

3.E-E-A-Tとサイト全体の権威性・信頼性を強化する

本記事を読んでいる人は、これまでAI Overviewsに表示された競合他社などを分析していると思います。分析してみると、DRが高いや業界内での知名度が高いなどの共通点があったはずです。

このようにAI Overviewsで引用されるサイトは、「そのテーマの専門家」や「信頼できる情報源」であることが重要です。

E-E-A-Tの要素(Experience / Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness)を意識し、サイト全体で一貫して伝えていきましょう。

- 専門家プロフィールの掲載(経歴・資格・実績)

- 運営会社情報・所在地・実績などの明記

- 事例・レビュー・導入企業のロゴなどの掲載

- 信頼できる外部データ・統計・ガイドラインの活用

| 観点 | 具体例 |

|---|---|

| 専門性 (Expertise) | 専門家による監修・執筆、特定分野に特化したコンテンツ |

| 権威性 (Authoritativeness) | 業界団体への所属、メディア掲載実績、被リンクなど |

| 信頼性 (Trustworthiness) | 会社情報、プライバシーポリシー、ユーザーの声、口コミなど |

AI Overviewsによるクリック率(CTR)への影響について

AI Overviewsが「クリック率(CTR)」「ゼロクリック検索」に与える影響について、各種データをもとに整理します。まだ議論が割れている部分もあるため、複数の調査結果を紹介しながら、実務者としてどう捉えるべきかを解説します。

「AIが答えを教えてくれる」ことによるクリック率の減少

以下は、SEO分析ツールが公表している、ゼロクリック率の推移です。ゼロクリック率とは、検索結果画面まで開いたものの、URLに訪れることなく、検索終了した割合となります。

上記の画像は、当社のYouTubeチャンネルのLLMO対策について解説した動画にて使用したスライドの一部を抜粋しております。AI Overviewsの出現以降、ゼロクリック率の増加が増えていることが示唆されております。

徐々に、「上位表示化しても見られない」時代になりつつあるため、ユーザーとの接触回数を増やすためにも今からAIO対策に取り組み表示率を高めることが大切であるとお伝えしています。

情報収集系/商品比較系など、ジャンルごとの影響の違い

各種レポートを俯瞰すると、AI Overviewsの影響度はざっくり以下のように整理できます。

| クエリタイプ | 例 | AI Overviewsの影響傾向 |

|---|---|---|

| 情報収集系(Know) | 「AI Overviewsとは」「ドメインパワーとは」 | 要約で完結するため ゼロクリック増加 |

| HowTo系 | 「○○のやり方」「設定方法」 | 手順を要約で完了するため ゼロクリックの増加 |

| 比較・おすすめ系 | 「○○ おすすめ」「△△ 比較」 | 比較表が要約内に作られ、掲載リンクへの問い合わせ件数増加 |

| 取引系(Do/Buy) | 「○○ 申し込み」「△△ 購入」 | 従来どおりLPや公式サイトへのクリックも継続 |

| ナビ系 | 「企業名」「サービス名」 | AI Overviewsの出現は比較的少ない |

特に影響範囲として大きいのが、情報収集やHow To系のクエリとなります。そのため、自社事業がなくアフィリエイト収益のみで売り上げを立てる企業などはAI Overviewsによる影響は大きいと考えられます。

メディア・ブログ運営者にとってのメリット・デメリット

メディアやブログ運営者からすると、AI Overviewsは「脅威」と「チャンス」の両面があります。

デメリット

- AI要約だけで満足され、クリックが減る可能性が高い

- 上位表示していても、AI Overviewsに埋もれて見えにくくなる

サーチコンソールにて、表示回数とクリック率の差が大きいクエリが増えている場合、AI Overviewsによる影響である可能性も高いです。

メリット

- これまで1〜2ページ目にいなかったサイトでも、AI要約内のリンクとして露出チャンスが生まれる

- 対話型の検索であるため、「専門性の高いニッチテーマ」に強みを持つ企業が選ばれる機会が増える

- 広報活動に力を入れてきた企業に対して、問い合わせ件数が増える

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

AI Overviewsの影響をサーチコンソールで確認する方法

現時点では、Search ConsoleやGA4で「ここがAI Overviewsです」と明示してくれるわけではありませんが、検索結果画面およびサーチコンソールを確認することで、影響度合いを測定することが可能です。

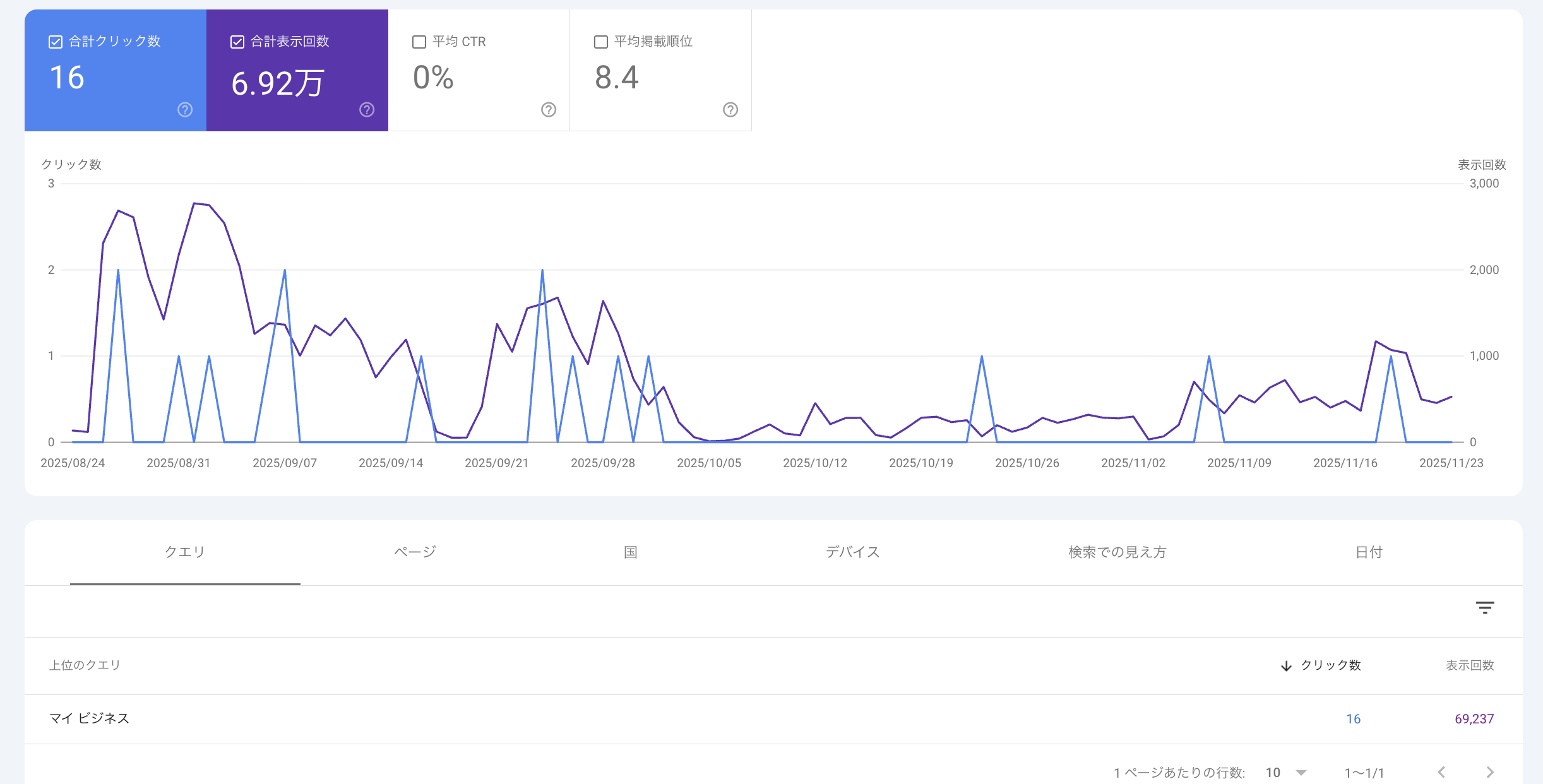

上記の画像は、クーミル株式会社の中で表示回数とクリック率が乖離しているキーワード「マイビジネス」の分析画面です。

- 表示回数:6.92万回

- 合計クリック数:16回

- 平均検索順位:8.4位

このように、非常に多く表示されているものの、合計のクリック数は16回とごくわずかです。

検索結果画面を見ると非常に分かりやすくAIが要約してくれているため、「マイビジネス」というクエリで検索順位が8.4位を獲得したとしても、表示はされるがクリックされない状態であることが分析できます。

上記のような分析データを基に、次のアクションプランを考察することができます。

- 記事をリライトして検索順位を高めてサイトへの流入数の増加を図る

- AIフレンドリーなコンテンツへリライトして、AI Overviewsへの出現率を高める

AI Overviewsに自社サイトが参照されるためのSEOポイント

ここからは、「どうすればAI Overviewsに自社サイトを参照してもらえるのか?」という実務的なパートです。既存調査やGoogle公式情報をもとに、「載りやすいページの共通点」をチェックリスト形式でまとめます。

より詳しく知りたい人は以下の記事にて解説しております。

1.AIに選ばれやすいページの共通点(網羅性・信頼性など)

各種事例やGoogleのガイドラインを総合すると、AI Overviewsに参照されやすいページには次のような特徴があります。

コンテンツ面

- テーマについて、基礎〜応用まである程度網羅的にカバーしている

- 定義・メリット・デメリット・手順・注意点など、構造的に整理されている

- 自社の実績・事例・データなど、「ここでしか読めない一次情報」がある

信頼性・専門性

- 専門家・実務家のプロフィールが明記されている

- 出典や参考文献、統計データへのリンクが記載されている

- サイト全体として、同じテーマの関連記事が複数存在する(トピッククラスター)

技術面

- モバイルフレンドリー・表示速度・セキュリティなど、基本的なSEO要件を満たしている

- 構造化データ・パンくずリスト・内部リンクが整っている

もし自社がAI最適化されてるかどうか確認したい人は、ぜひクーミル株式会社が提供するLLMOコンサルティングサービスをご活用ください。

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

見出し・本文・FAQの「伝わるレイアウト」の作り方

AI Overviewsの材料になるコンテンツは、人間にとって読みやすい構造であるほど、AIにとっても理解しやすくなります。以下のようなポイントが自社コンテンツにおいても満たしているか確認しましょう。

見出し設計のポイント

- H1でテーマを明確に(例:「AI Overviewsとは?〜〜」)

- H2で「章立て」(概要/仕組み/影響/対策など)を分かりやすく整理

- H3で「1見出し=1メッセージ」に絞り、話を散らさない

本文レイアウトのポイント

- 大きな段落の中に箇条書きや表を挟み、視覚的に整理

- 重要な定義や結論は、冒頭に一文で書き切る

- 図解やキャプチャなど、AIにも人にも分かりやすいビジュアルを挿入

FAQの活用

- ページ下部に「よくある質問」を3〜5個まとめる

- 1問1答形式で、FAQ構造化データを付与するとAIにも理解されやすい

信頼されるサイトに見せるためのプロフィール・出典・口コミ整備

AI Overviewsは「誤情報・ハルシネーション問題」への批判も受けており、Googleは品質・安全性を重視していると繰り返し述べています。実際に、Googleからも以下のように、ハルシネーションが生じることがあることについて言及しています。

However, AI Mode uses a large language model to help answer queries and it is possible that, in rare cases, it may sometimes confidently present information that is inaccurate, which is commonly known as “hallucination.”

日本語訳:ただし、AI モードではクエリに回答するために大規模な言語モデルを使用しているため、まれに、一般的に「ハルシネーション」と呼ばれる不正確な情報を提示することがあります。

google-about-AI-overviews-AI-Mode

そのため、元のサイト側で「信頼できる情報源」であることを明示しておくことが重要です。

具体的な施策

- 著者プロフィールを用意し、専門性・経歴を明記

- 統計データや外部調査には必ず出典を添える

- 例:Google公式ドキュメント・各種調査機関・業界団体など

- 口コミや導入実績、第三者のレビューをサイト内で紹介

業種別に見る「AI Overviewsで変わる変化」とAIO対策について

AI Overviewsの影響度は、業種やビジネスモデルによってかなり違います。ここでは以下の3業態についてどの部分が変わりやすいのか、何から対策すればよいのかを考察します。

- EC・D2C系ビジネス

- SaaS/BtoBサービス

- ローカルビジネス(店舗ビジネス)

EC・D2Cサイト

「商品を探す前段階」の情報検索が大きく変化

EC領域では、「買う直前」よりもその前の調査フェーズに強く影響が出ています。

AI Overviewsは「○○ おすすめ」「△△ 比較」「××の選び方」などの情報系クエリを要約するため、従来はブログ記事や商品カテゴリに流れていたトラフィックが要約に吸収されやすくなります。

最近の調査では、AI Overviewsが出るキーワードでCTRが平均15%以上下がったというデータや、ECクエリの約13〜16%でAI Overviewsが表示されるとのレポートも出ています。※)How Google Overview AI changes SEO for e-commerce brands

ECサイト側におけるAIO対策ポイント

- 「○○の選び方」「失敗しない××の選び方」など買う前の悩みを深掘りした記事/特集ページを設ける

- 比較表・ランキング・チェックリストなど、AIに拾われやすい構造のコンテンツページを設ける

- 商品ページには以下の要素を整備する。

- スペック+ストーリー+UGC(レビュー/事例)を整理

- Product構造化データ・レビューのマークアップを実装

クーミルでは、販売経路まで逆算したネットショップ制作を行なっています。AI最適化された構造も可能ですので、ぜひご相談くださいませ。

SaaS・BtoBサービス

比較・検討コンテンツを「AIに選ばれる形」に再設計

SaaSやBtoBサービスの検索は、もともと情報収集〜比較フェーズの検索ニーズが強い領域です。

AI Overviewsが「○○ツール 比較」「×× SaaS おすすめ」などのクエリをAIが要約することで、従来は比較記事・サービスページに流れていたトラフィックの一部がAI Overviews内で完結しやすくなります。

SaaS・BtoBにおけるAIO対策ポイント

- 「○○の選び方」「導入チェックリスト」「失敗事例」など情報コンテンツを充実化させる

- 自社サービスと競合の比較表など比較記事を設ける

- ホワイトペーパーや事例集ページに以下の要素を設ける

- Article/Organization構造化データ

- 企業プロフィール・導入前後の数値など一次情報

ローカルビジネス(店舗ビジネス)

ローカル検索では、AI Overviewsの表示率が非常に高いという調査も出ています。店舗を構えるようなビジネスにおけるWeb集客では、以下の3店でユーザーとの接点を持つことを目標とします。

イメージ:

「新宿 整体院」と調べた検索結果画面に表示される以下3つに全て表示させることを目指す。

- AI Overviews(要約+候補店舗)

- ローカルパック(Googleマップ)

- 従来の自然検索結果

この状態を構築することができれば、新宿でおすすめの整体院として認知度を高めることができ集客力を増強することができます。

店舗ビジネスにおけるAIO対策ポイント

- Googleビジネスプロフィール(GBP)でカテゴリ・サービス内容・写真・投稿・口コミ返信を充実させる

- 口コミサイト・ポータルサイトに正確なNAP情報(名称・住所・電話)口コミ・評価を増やす

- サービス紹介ページには、実績・症例・料金例・対応エリアなどを明記する

- LocalBusiness/MedicalBusinessなど適切な構造化データを検討する

AI Overviewsについてよくある質問(FAQ)

最後に、実際にマーケティング担当者や経営者の方からよく聞かれる質問をQ&A形式でまとめます。

- AI Overviewsと強調スニペットは何が違うの?

-

AI Overviewsと強調スニペットには以下のような違いがあります。

- 強調スニペットについて

- 1サイトから引用

- “抜粋”に近い

- AI Overviewsについて

- 複数サイト+ナレッジグラフから要約

- 文章・箇条書き・比較など“新しく組み立てた回答”

- 強調スニペットについて

- AI Overviewsが邪魔です。表示させないようにできますか?

-

現状、日本語環境では完全にオフにする公式設定は限定的ですが、以下のような対策が可能となります。

- ログイン状態や検索ラボ設定を調整する

- ブラウザ拡張などでAI要約部分を折りたたむ

- 中小企業やニッチな業界でも、AI Overviews対策は必要ですか?

-

はい、むしろニッチ領域ほどチャンスが大きいとクーミル株式会社では考えております。AI Overviewsは「信頼できる情報源が少ないテーマ」ほど、少数のサイトから情報を引用することが多いです。

そのため、今からWebマーケティングに力を入れることで、検索結果画面に自社を多く表示させることができ、これまで以上の集客力を産むことができる可能性があります。

- 新しくサイトを作る・リニューアルする場合、どんなAIO対策ができますか?始めるべきですか?

-

新規サイト制作やリニューアルの場合、最初からAIと人の両方にとって読みやすい情報設計を組み込めるのが強みです。具体的には、次の3ステップから始めるのがおすすめです。

- クエリ設計

- 「○○とは」「○○やり方」「○○ 比較」など上位を狙いたい情報系クエリを整理し、コンテンツ案を作る。

- 構造化マークアップを実装する

- Article/FAQ/Product/LocalBusinessなどを適切に実装

- 会社概要・著者プロフィール・実績ページを早めに整備

これらを最初から設計に組み込んでおくことで、「通常のSEO」と「AI Overviews/LLMO対策」を同時に進めることができます。

- クエリ設計

まとめ

AI Overviewsは、Google検索がAI要約を通じて「知りたい・比べたい」を一気に解決する新機能です。CTR低下などのリスクもありますが、網羅性・信頼性あるコンテンツと構造化データ、トピック設計・内部リンクを整えれば「AIから選ばれる」新たな集客チャンスになります。クエリごとに影響度を測りつつ、SEOとAIO/LLMO対策をセットで進めていくことが重要です。