本記事を読むことで以下のポイントがわかります。

中小企業がオウンドメディア運用を行うべきポイント

大手企業と異なり、人的予算・金銭的予算が限られる中、行うことができる有効なWeb集客方法であるためです。また、オウンドメディアを活用することで、毎月広告費をかけずに集客することが可能です。

中小企業のオウンドメディアを継続するには?

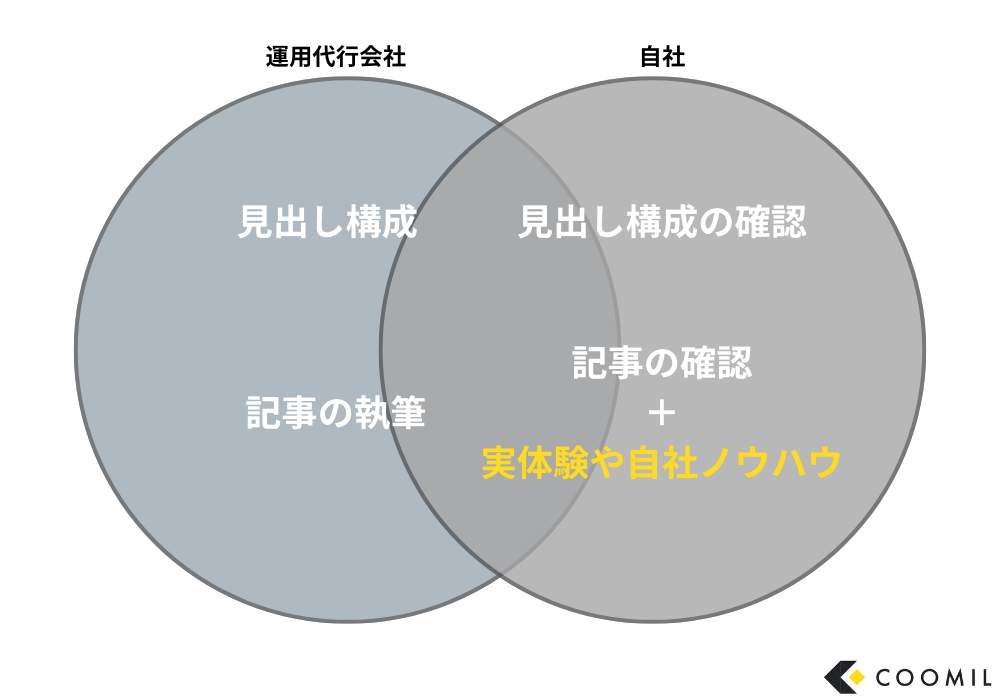

全てを社内人員で賄うのではなく、記事の制作などをSEO会社に依頼することで安定的に運用することができます。社内で行うことは、記事の最終チェックと自社の経験を入れることでより良いコンテンツに仕上げることができます。

中小企業がオウンドメディアを始める際のメリット・注意点を整理し、具体的かつ実践的な運用方法を詳しくご紹介します。

COOMIL(クーミル)株式会社 代表取締役。神奈川県出身。東京薬科大学大学院を修了後、大手製薬会社にて研修開発に従事する。2016年にファングロウス株式会社を創業し、マーケティング、広告運用、YouTube、SEO対策を駆使し、2年で売上1億円強かつ利益率40%強の会社へとグロースさせ、株式譲渡。YouTubeチャンネルのプロデュース・原稿制作・出演・撮影・編集の全てを自ら行い、運営10ヶ月で登録者数1万人突破させる(現在3万人越え)。IT業界だけでなく実店舗経営の知見を活かし、クライアント様の課題の本質を捉えて、「結果が出るマーケティング施策」をご提案致します。サイトを公開後も運用をお任せ頂き、サイトだけでなく「事業規模の拡大を目指す」ことがクーミルのモットーです。

■経歴

2014年 東京薬科大学大学院終了

2014年 第一三共株式会社

2016年 ファングロウス株式会社 創業

2019年 一般社団法人スーパースカルプ発毛協会(FC本部) 理事

2021年 ファングロウス株式会社 株式譲渡

2021年クーミル株式会社 創業

■得意領域

SEO対策

コンテンツマーケティング

リスティング広告

オウンドメディア運用

フランチャイズ加盟店開発、集客

■保有資格

Google アナリティクス認定資格(GAIQ)

Google 広告検索認定資格

Google 広告ディスプレイ認定資格

Google 広告モバイル認定資格

■SNS

X(旧Twitter):https://twitter.com/ryosuke_coomil

YouTube:https://www.youtube.com/@marketing_coomil

メディア制作・SEO対策の

悩み

を無料で相談する

Step1

ありがとうございます

弊社にご相談頂きまして

誠にありがとうございます。

クーミル株式会社では、

1つ1つのご相談を真剣に考え、

最適解をご提供出来るよう日々努めております。

可能な限り、即日ご返信を心掛けておりますが、

相談内容や、

営業日の関係で少々、

お待たせさせてしまうかも知れません…。

目次

- 中小企業がオウンドメディア運用が必要なのか

- 1.行う理由:広告だけでは集客が安定しないため

- 2.比較検討の場は「検索」に移っているため

- 3.強みの言語化ができるため

- 4.信頼を先に積み上げられるため

- 中小企業がオウンドメディアを行うメリットとは?

- 1.集客効果SEOで検索流入が“資産化”し、長期的に集客できる

- 2.ブランド構築専門知識・事例発信で「選ばれる理由」を言語化できる

- 3.信頼の獲得自社独自のノウハウを公開して、安心して依頼できる会社となる

- オウンドメディアと中小企業との相性について体験談

- オウンドメディア運用にて成果に繋げるための戦略

- オウンドメディアを運用する目的を1つに絞る

- ターゲットとユーザーの検索行動を具体化させる

- オウンドメディア運用の目標(KPI)を決める

- オウンドメディア制作・リニューアルでの作り込みが成功の秘訣

- 1.オウンドメディアの構造を「カテゴリ×検索意図」で設計する

- 2.SEOの土台(テクニカル)を立ち上げ時に必ず整える

- 3.リニューアル時は「評価を落とさない移行設計」を最優先にする

- 4.記事からの導線設計を作り込む

- 中小企業が低予算でオウンドメディアを成功させるコンテンツ戦略

- 自社の強みを活かしたテーマ選定と記事設計

- 潜在層・準顕在層・顕在層のキーワード選定とバランス

- 費用を抑えるための内製化と外注の使い分け

- オウンドメディアで成果を出すためのSEO対策とは?

- 1.キーワード選定とロングテール戦略

- 2.内部リンク・構造化データ・E-E-A-T強化の実装

- 3.被リンク獲得と信頼性構築のための取り組み

- 4.トピッククラスターを形成

- 5.コンテンツクオリティと検索意図の一致させる

- 6.AI検索(SGE・ChatGPT)を見据えた構造化と要約設計

- 中小企業がオウンドメディア運用を継続させる方法とは

- 1.記事公開スケジュールの設計と管理する

- 2.記事のリライト・更新とPDCA運用を行う

- 3.社内リソース・外注体制・役割分担を決める

- オウンドメディアにおける分析と改善方法

- KPI例(流入数・CV数・記事ごとの成果)とモニタリング方法

- ヒートマップ・ツール活用でユーザー行動を分析

- 結果をもとに記事改善・導線改善を行う方法

- 中小企業ならではの差別化オウンドメディア戦略

- 1.ニッチ/地域特化型メディアで競合を回避する戦略

- 2.自社事例・顧客インタビューで「信頼」を作るコンテンツ

- 3.運営者の顔を出す・ストーリーを語ることでブランド価値を高める

- 4.大手にはない情報のスピード感や最新性

- オウンドメディアのよくある失敗とその克服方法

- 運用が続かない・記事が更新されない時の対処法

- アクセスは出るがコンバージョンにつながらない原因と改善策

- 低品質記事でドメイン全体が評価を落とすリスクと回避策

- よくある質問

- まとめ

中小企業がオウンドメディア運用が必要なのか

中小企業は、大手のように潤沢な広告予算や知名度に頼りづらく、「見つけてもらう→信頼してもらう→相談される」までの設計が弱いと、価格比較に巻き込まれやすくなります。

オウンドメディアは、検索行動の段階でユーザーの疑問に答え、企業の強みや実績を蓄積していくことで、集客・ブランディング・信頼獲得を同時に進められる資産型の集客施策です。

1.行う理由:広告だけでは集客が安定しないため

広告は即効性がある一方、費用を止めると露出も止まります。

競合が増えるほど単価が上がり、継続が難しくなるケースも少なくありません。オウンドメディアなら、記事が検索結果に残り続けるため、長期的に流入を積み上げられるのが強みです。

2.比較検討の場は「検索」に移っているため

見込み客は問い合わせ前に、費用感・選び方・失敗例・事例などを検索して情報収集します。その段階で自社の情報が出てこないと、検討テーブルに乗る前に候補から外れがちです。

そのため、オウンドメディアは、検討の初期段階から「接点を多く作るため」に有効な手段となります。

3.強みの言語化ができるため

中小企業の差別化は「現場のノウハウ」「独自のプロセス」「特定領域の実績」等で差別化することができます。この観点は、中小企業である弊社に関しても意識している項目となります。

これを記事や事例で整理して発信すると、価格だけで選ばれにくくなり、“この会社が良い”という指名が増えやすくなります。

4.信頼を先に積み上げられるため

実態が見えない会社ほど、問い合わせは慎重になります。

専門解説・事例・よくある質問・進め方を公開しておくことで、ユーザーは不安を解消しやすくなり、初回接触の心理的ハードルが下がるため、商談化率の改善にもつながります。

中小企業がオウンドメディアを行うメリットとは?

オウンドメディアを運用する最大の価値は、「見込み客との信頼関係を育てられる」ことです。

中小企業が短期的に広告で競合と戦うのは難しくても、知識発信・事例紹介・専門ブログを通じて長期的に見込み顧客を獲得できます。クーミルに関しても、自社のノウハウや知見をオウンドメディア上に公開することで上場企業様などより多数の問い合わせをいただいております。

- 集客効果:

- SEOにより検索流入が安定して、長期的に集客が可能であること

- ブランド構築:

- 専門知識・事例を通して企業の強みを発信することで、中小企業では難しいブランディングの確立ができること

- 信頼獲得:

- 充実した情報や一次情報の発信によって信頼される企業へ確立される

1.集客効果

SEOで検索流入が“資産化”し、長期的に集客できる

中小企業のオウンドメディア最大の強みは、広告のように「止めたらゼロ」にならず、記事が検索結果に残り続けることで集客が積み上がる点です。

ユーザーの悩み(例:比較検討・費用・事例・選び方)に答える記事を継続的に公開すると、指名検索だけに依存しない自然検索の流入が安定し、繁忙期・閑散期の波も平準化しやすくなります。

- “今すぐ客”だけでなく、情報収集層(潜在層)からも継続的に接点を作れる

- コンテンツが増えるほど、関連キーワードでも露出が広がりやすい

- 流入→問い合わせ→商談の導線設計を改善すると、CV(問い合わせ)も伸びやすい

2.ブランド構築

専門知識・事例発信で「選ばれる理由」を言語化できる

中小企業は大手のような認知や広告投資で勝ちにくい一方、現場に根ざしたノウハウや具体事例は強力な差別化要素になります。

オウンドメディアで専門性(知見・プロセス・成果)を継続発信すると、「この会社は何が強いのか」が検索段階から伝わり、価格だけの比較に巻き込まれにくくなります。

結果として、採用・営業・パートナー開拓など、広い範囲で「ブランドの土台」が整います。

- 強み(得意領域/独自手法/体制)を、記事・事例で繰り返し訴求できる

- 読者の不安を先回りして解消し、「相談してみたい」状態を作れる

- ストーリー(理念・現場の工夫)を載せるほど、共感で指名されやすい

3.信頼の獲得

自社独自のノウハウを公開して、安心して依頼できる会社となる

BtoBでもBtoCでも、中小企業は「実態が見えない」ことが不安材料になりがちです。

オウンドメディアで、根拠ある解説・比較・失敗例・改善プロセス・導入事例などを公開すると、ユーザーは問い合わせ前に疑問を解消でき、心理的ハードルが下がります。さらに、記事が営業資料の代わりになり、商談の質も上がりやすくなります。

- 事例(ビフォーアフター/数値/背景)で「再現性」が伝わる

- 料金・期間・進め方を開示すると、ミスマッチや無駄な商談が減る

- 継続的な発信が「ちゃんと運営されている会社」という安心感につながる

オウンドメディアと中小企業との相性について体験談

実際に、クーミル(当社)においても、オウンドメディアを主軸として多くの問い合わせを毎月獲得することに成功しています。

中小企業にとっては、広告予算に依存せずに自社の知見や事例を発信できる点で非常に相性が良く、「時間をかけて信頼を積み上げるWebマーケティング施策」として有効です。

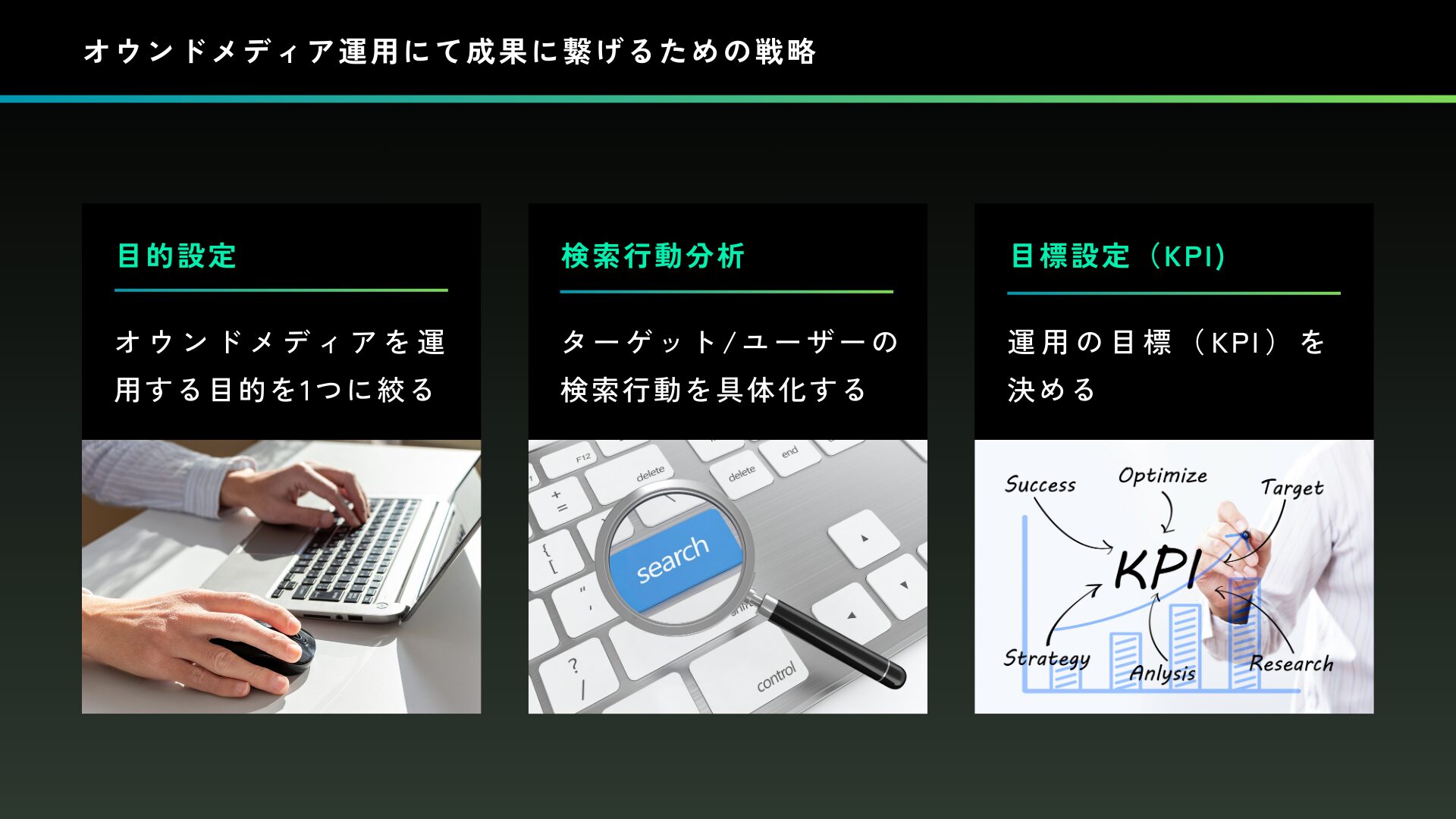

オウンドメディア運用にて成果に繋げるための戦略

オウンドメディアは「記事を増やせば成果が出る」施策ではなく、目的→ターゲット→目標(KPI)の順に設計して初めて、集客・問い合わせ・採用などの成果に直結します。

特に中小企業はリソースが限られるため、最初の設計が曖昧だと「PVは増えたのに売上も応募も増えない」という状態になりがちです。ここでは、運用を成功させるために最初に押さえるべき3点を整理します。

- オウンドメディアを運用する目的を1つに絞る

- ターゲットとユーザーの検索行動を具体化させる

- オウンドメディア運用の目標(KPI)を決める

オウンドメディアを運用する目的を1つに絞る

最初に決めるべきは「何のためのオウンドメディア」であるかです。

オウンドメディア運営の目的を複数にすると、記事テーマも導線もブレて成果が薄まります。最初は「最優先の目的を1つ」に絞り、他の目的は副次的に伸ばす考え方が現実的です。

- 問い合わせ(商談獲得)を最優先

- 記事例:料金相場/比較/選び方/失敗例/導入手順/事例

- ゴール:無料相談・問い合わせ・資料請求・見積依頼

- 集客(認知・流入の拡大)を最優先

- 記事例:基礎知識/用語解説/トレンド/チェックリスト/テンプレ

- ゴール:メルマガ登録・LINE追加・回遊(次の記事)※将来のCV母数づくり

- 採用(応募獲得)を最優先

- 記事例:職種のリアル/働き方/キャリアパス/社員インタビュー/選考FAQ

- ゴール:応募・会社説明会・カジュアル面談

これらの目的の判断基準としては、「今いちばん困っている課題(売上/採用/認知)に直結する目的を選ぶ」事で判断することをお勧めします。

ターゲットとユーザーの検索行動を具体化させる

SEOで成果を出すには、「誰に向けて書くか」だけでなく、「その人がどの状況で検索しているか」まで具体化する必要があります。検索意図が曖昧なままだと、競合と同じような一般論になり、上位表示化させることも、問い合わせを増やすことも難しくなります。

クーミル株式会社においても、この観点は重要視しており、ユーザーの検索意図及びユーザー心理を深掘りしながら記事を書くことを意識しております。

ターゲットの具体化方法について

以下の項目を意識することで、よりターゲットの具体化を行うことができます。

- Who:誰が検索する?(役職・業種・決裁者/実務者・知識レベル)

- When:どのタイミング?(検討初期/比較検討/最終決定/導入後)

- Why:何に困っている?(不安・疑問・比較軸・失敗回避・社内説得)

- 検討初期(潜在層):

- 「◯◯ とは」「◯◯ メリット デメリット」

- 比較検討(準顕在層):

- 「◯◯ 会社 選び方」「◯◯ 費用 相場」「◯◯ 比較」

- 最終決定(顕在層):

- 「◯◯ 導入 期間」「◯◯ 事例」「◯◯ 見積」

これらを決めるにあたり、ターゲットを絞るほど、記事は刺さりやすくなり、問い合わせ率が増える他、自社の領域(専門性・事例がある領域)」から検索シーンを作るのがお勧めです。

オウンドメディア運用の目標(KPI)を決める

次のステップは、目標を決めることが大切です。運用目的は決まったにも関わらず、運用時の目標が決まっていないと途中で発信内容のブレや運用が継続しない原因に繋がり失敗してしまう要因となります。

そのため、オウンドメディアを運用するときには、目標を明確化させて運用しましょう。

目的別KPIの設計例

- 問い合わせ目的

- 先行:対象キーワードの掲載数/記事公開本数

- 中間:順位(10位以内)/CTR/サービスページ遷移率

- 成果:CV数(相談・問い合わせ)/商談数/受注率/CPA

- 採用目的

- 先行:採用系コンテンツ数/社員記事数

- 中間:採用ページ遷移率/滞在時間/説明会申込

- 成果:応募数/面談数/採用単価

- 集客(認知)目的

- 先行:記事本数/カバーキーワード数

- 中間:自然検索流入/指名検索増加/回遊率

- 成果:リード獲得(登録)/再訪率/アシストCV

運用初期などは、一年以内にPV数を100,000PVまで増やすなどでも問題ありません。しかし、PV数はあくまで「途中の指標」であって、成果ではありませんので最終的には、自社の目的に沿ったKPIを定めるようにしましょう。

オウンドメディア制作・リニューアルでの作り込みが成功の秘訣

本記事をご覧頂いている人は、オウンドメディアの制作・リニューアルも含めて検討している人は多いはずです。実はオウンドメディアを成功させるには、内部設計が非常に重要です。

Web制作会社であるクーミルだからこそお伝えできる内容を解説します。

1.オウンドメディアの構造を「カテゴリ×検索意図」で設計する

最初にやるべきは、記事を置く「カテゴリ設計」です。カテゴリが曖昧だと、記事が増えるほど関連性が薄まり、内部リンクも弱くなり、SEO評価が分散します。

カテゴリー設計は通常Web制作会社と戦略設計を協議の上進めることが多いですが、「サービスの強み」と「検索意図」でカテゴライズさせることをお勧めしています。

例えば、当社の場合は、SEOに強いホームページ制作会社としてブランディングしております。そのため、メディアのカテゴリとしては以下のような設計をしています。

- クーミル株式会社のオウンドメディアカテゴリ設計

- Web制作

- オウンドメディア

- SEO

- 集客ノウハウ

- 分析・改善

- AIO・LLMO

ポイントとしては、1カテゴリ=1テーマの“専門性”が伝わる粒度にすることです。広すぎてしまう、狭すぎてしまうとオウンドメディアの運用がしにくい設計となってしまいます。

もしオウンドメディア制作やリニューアルをご検討している方は、ぜひ一度クーミル株式会社までご相談ください。

クーミルでは、オウンドメディア制作時に戦略設計まで含めた対応をしております。

2.SEOの土台(テクニカル)を立ち上げ時に必ず整える

当社として強くお伝えしたいポイントとしては、SEOの内部対策を制作時に徹底的に行うことです。

コンテンツ以前に、サイトの基礎が弱いと伸びません。そのため、特に以下の項目を押さえて制作することをお勧めいたします。

- URL設計

カテゴリが分かる・短い・将来拡張できる設計をする。 - パンくず/内部リンクの最適化

クローラビリティと回遊を高める。 - タイトル・ディスクリプションのルール

手順書を共有し、重複しないようにルール化させる。 - 表示速度・モバイル最適化

画像をWebP化させるほか、モバイル端末でも見やすいサイト設計。 - 重複・薄いページの精査

サイト評価の向上において重要となります。 - 構造化データのマークアップ

- E-E-A-Tを担保できるページの用意

著者情報、監修者ページ、プライバシーポリシー、運営者情報等を用意。

3.リニューアル時は「評価を落とさない移行設計」を最優先にする

既存メディアのリニューアルで多い失敗は、デザイン刷新で満足してしまい、SEO評価を落とすことです。そのため、以下を満たしたをサイトリニューアルを行いましょう。

- URLを変えるなら301リダイレクトを必ず行う

- 上位記事は先に棚卸しし、タイトル変更・リライトの影響を見ながら慎重に行う

- 低品質・重複ページは統合(リライト)して、評価を集約する

- 移行後は、順位・流入・CVを最低1〜3ヶ月は重点監視する

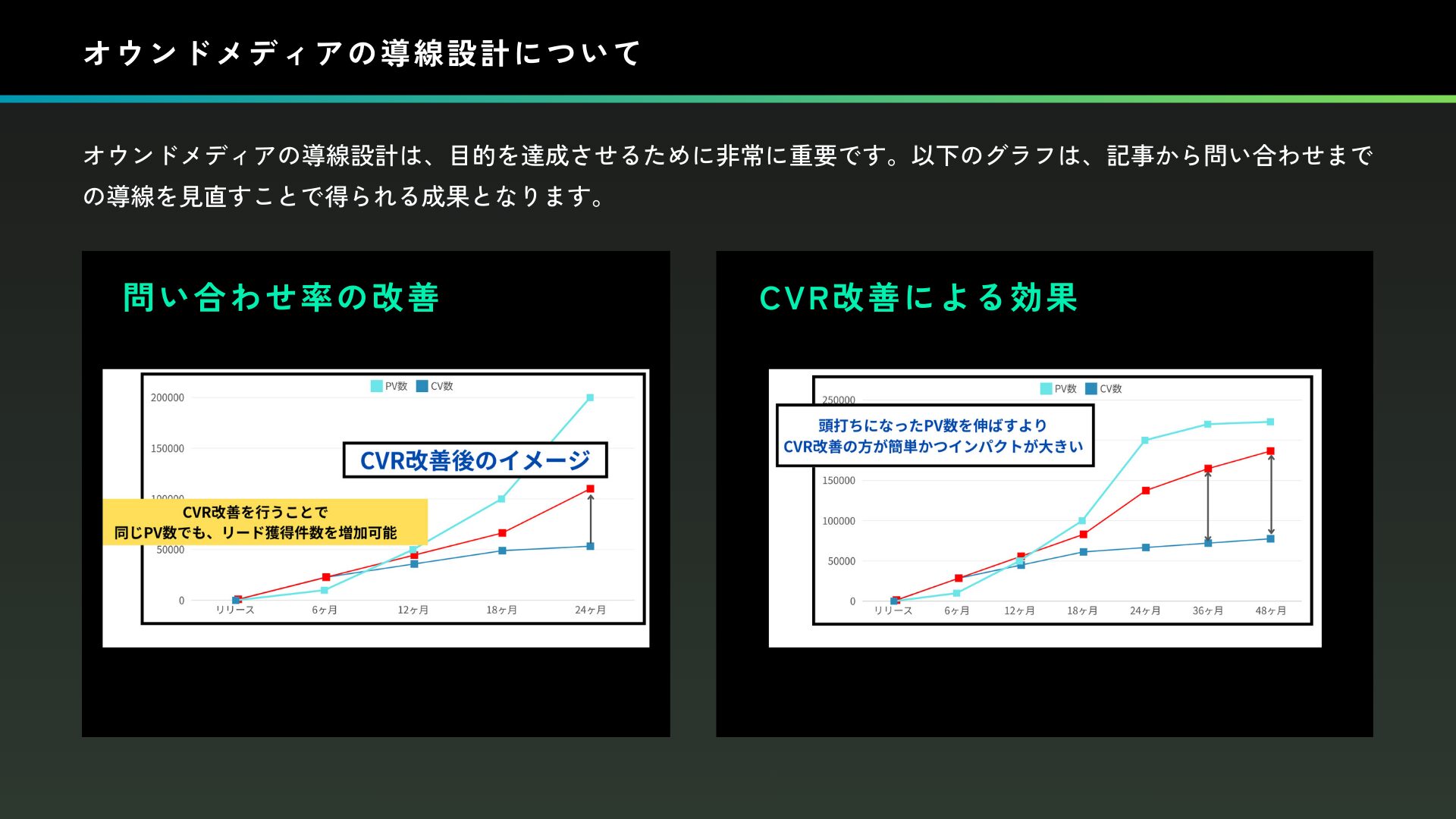

4.記事からの導線設計を作り込む

オウンドメディアは、「記事ページ」からの流入が大半となります。そのため、この記事ページから問い合わせに繋げることが出来るかが非常に重要となります。

以下の動画は、クーミル株式会社がオウンドメディアのリニューアルを行い、問い合わせ率を増やすことに成功した事例となります。

ボタンの色・文言の見直し、共通CTAの設置箇所の調整、記事の内容にあったCTAを用意するなど多岐に渡って方法があります。詳しくは以下の記事にて解説しています。

中小企業が低予算でオウンドメディアを成功させるコンテンツ戦略

中小企業にとってオウンドメディアの最大の課題は「費用とリソースの不足」です。しかし、限られた予算でも戦略的にテーマ設計・執筆体制・配信導線を工夫することで十分に成果を出すことが可能です。

自社の強みを活かしたテーマ選定と記事設計

オウンドメディアで成果を出す企業ほど、自社ならではの経験・ノウハウに基づいたテーマを発信しています。特に、中小企業ほどこの独自の経験や社内ノウハウはオウンドメディアに取り入れるべきであると当社では考えています。

ランチェスター戦略と同じであり、一点突破型の専門性で差別化を図るのが有効です。

オウンドメディアの発信テーマ選定の手順

- 自社の強み・得意領域をリスト化(例:製造ノウハウ/地域密着/BtoB提案力)

- 顧客の「課題」と「検索意図」を洗い出す

- その交差点にあるテーマを記事化する

具体的なイメージは以下の通りです。

| 自社の特徴 | 想定テーマ例 | 検索キーワード例 |

|---|---|---|

| 地方中小製造業 | 技術力の伝え方・展示会成功事例 | 「製造業 PR 方法」 |

| サービス業 | リピート率を高める接客術 | 「顧客満足度 向上」 |

| IT企業 | DX支援の中小企業事例 | 「中小企業 DX 事例」 |

単に「SEOで上がりそうなテーマ」ではなく、顧客に信頼される知見をベースにしたコンテンツこそが、継続的な成果を生みます。

潜在層・準顕在層・顕在層のキーワード選定とバランス

中小企業では、「今すぐ客」だけでなく将来的な見込み顧客(潜在層)も育成する必要があります。そのためには、キーワードを3層に分けて記事を設計し、集客からコンバージョンまでの導線を作ることが大切です。

| 顧客層 | 目的 | 記事テーマ例 | キーワード例 |

|---|---|---|---|

| 潜在層 | 認知 | 業界トレンド・基礎知識 | 「オウンドメディアとは」「BtoB 集客 方法」 |

| 準顕在層 | 比較・検討 | 成功事例・ノウハウ記事 | 「btob オウンドメディア 成功事例」 |

| 顕在層 | 行動 | 導入・問い合わせ誘導 | 「オウンドメディア 運用代行 おすすめ」 「オウンドメディア運用 費用」 |

- 潜在層記事で流入を増やし、準顕在層記事で信頼を構築

- 顕在層記事でサービスページ・問い合わせへ内部リンク

- 月間更新比率は「潜在40%・準顕在40%・顕在20%」が理想(初期段階)ある程度、記事数が増えてきたら特定の顕在向けキーワードを執筆し、関連記事同士で内部リンクを設置する

この3層バランスを維持することで、短期のCV獲得と長期のブランド育成を両立できます。

費用を抑えるための内製化と外注の使い分け

中小企業では、すべての記事を外注するとコストがかさみ、すべてを内製すると継続が難しくなります。そこで重要なのは、「戦略は社内」「制作は外部」という分業設計です。

おすすめのオウンドメディア分担モデル

| 項目 | 内製 | 外注 |

|---|---|---|

| 戦略・企画 | 経営者・マーケ担当 | SEO会社 |

| 構成・見出し案 | 社内/コンサル | SEO会社 |

| ライティング | 社内または外部ライター | SEO会社 |

| 独自性 | 社内 | – |

| 校閲・公開 | 社内 | – |

| デザイン | 社内 | – |

この分業体制を整えることで、成果が出ないコンテンツではなく、検索上位表示化を目指すことができるコンテンツにすることができます。

オウンドメディアで成果を出すためのSEO対策とは?

オウンドメディアの成果を左右するのは、記事の“質”はもちろんですが、オウンドメディアのサイト構造も非常に重要です。

中小企業のメディアこそ、戦略的なSEO設計を行うことで、広告に頼らず安定した流入を実現できます。ここでは、検索エンジンとAI検索の双方で評価されるための基本施策を具体的に紹介します。

1.キーワード選定とロングテール戦略

中小企業が大手と同じビッグキーワードで戦うのは非効率です。効果的なのは、検索ボリュームが小さくても成約意図の高いロングテールキーワードを狙う戦略です。

本記事では、ロングテールキーワードのことを中心にお伝えしていますが、ある程度成熟したオウンドメディアでは、ビックキーワードも対策することが有効です。

ビックキーワードは、関連記事(トピッククラスターモデル)で内部リンク構造を形成することで、上位表示化可能となります。

ロングテールキーワード戦略の実践ステップ

- サジェストキーワードツール(ラッコキーワード・Ahrefsなど)で候補抽出

- 検索ボリュームが1,000程度、競合が低い、または中程度のキーワードを選定

- “質問系・悩み系”の検索意図に着目

- 1記事=1課題解決型テーマで構成

| 種類 | 検索例 | 目的 |

|---|---|---|

| ビッグキーワード | 「オウンドメディア」 | 認知 |

| ミドルキーワード | 「オウンドメディア 中小企業」 | 検討 |

| ロングテールキーワード | 「オウンドメディア 費用 相場」 「BtoB 集客 方法」 | 行動 |

ロングテールキーワードなどは、検索ボリュームが少ないため問い合わせに繋がらないと思われがちですが、以下に自社の体験談を記載します。

自社オウンドメディアの体験事例

- キーワード:オウンドメディア 内製化

- 月間検索ボリューム:0

- 1年間の問い合わせ件数:3件

上記は極論となりますが、キーワードプランナーでは検索ボリューム0件と表示されたキーワードでも、上位表示化に成功することで、問い合わせにつながることも少なくありません。

2.内部リンク・構造化データ・E-E-A-T強化の実装

SEOの基本である内部構造を整えることは、今後のWebマーケティングでも注目されているAIO対策にも有効です。検索エンジンやAIクローラーは、サイト内部のつながりから、専門性と信頼性を評価します。

内部リンク最適化チェックリスト

- 記事中に関連リンクを2〜3箇所設置(例:「関連記事はこちら」)

- 「サービスページ」や「問い合わせ」への導線を明示

- JSON-LDで構造化データを設定(Article・Breadcrumb・FAQ)

- 著者情報・更新日を明記しE-E-A-Tを担保

内部設計を整えることで、検索エンジンだけでなくChatGPTやPerplexityなどのAI検索にも理解されやすい構造が作れます。

3.被リンク獲得と信頼性構築のための取り組み

SEOで最も重要な外部評価は、「信頼されているサイトからのリンク」です。中小企業でも、自然な被リンクを獲得するための方法はいくつもあります。

被リンクを増やす実践施策

- 自社調査・統計データを公開(例:「業界別SEO調査レポート」)

- 業界ポータルや比較メディアに掲載依頼

- 自社プレスリリースを配信(PR TIMESなど)

- 他社とのコラボ記事・共催セミナーを実施

| 施策 | 難易度 | 継続効果 |

|---|---|---|

| 自社レポート公開 | 中 | 高 |

| PR掲載 | 低 | 中 |

| 共催企画 | 高 | 高 |

クーミルでは、被リンク施策を自社で実践することで、2年弱でDR(ドメインレーティング)0からDR47まで増加することに成功しております。

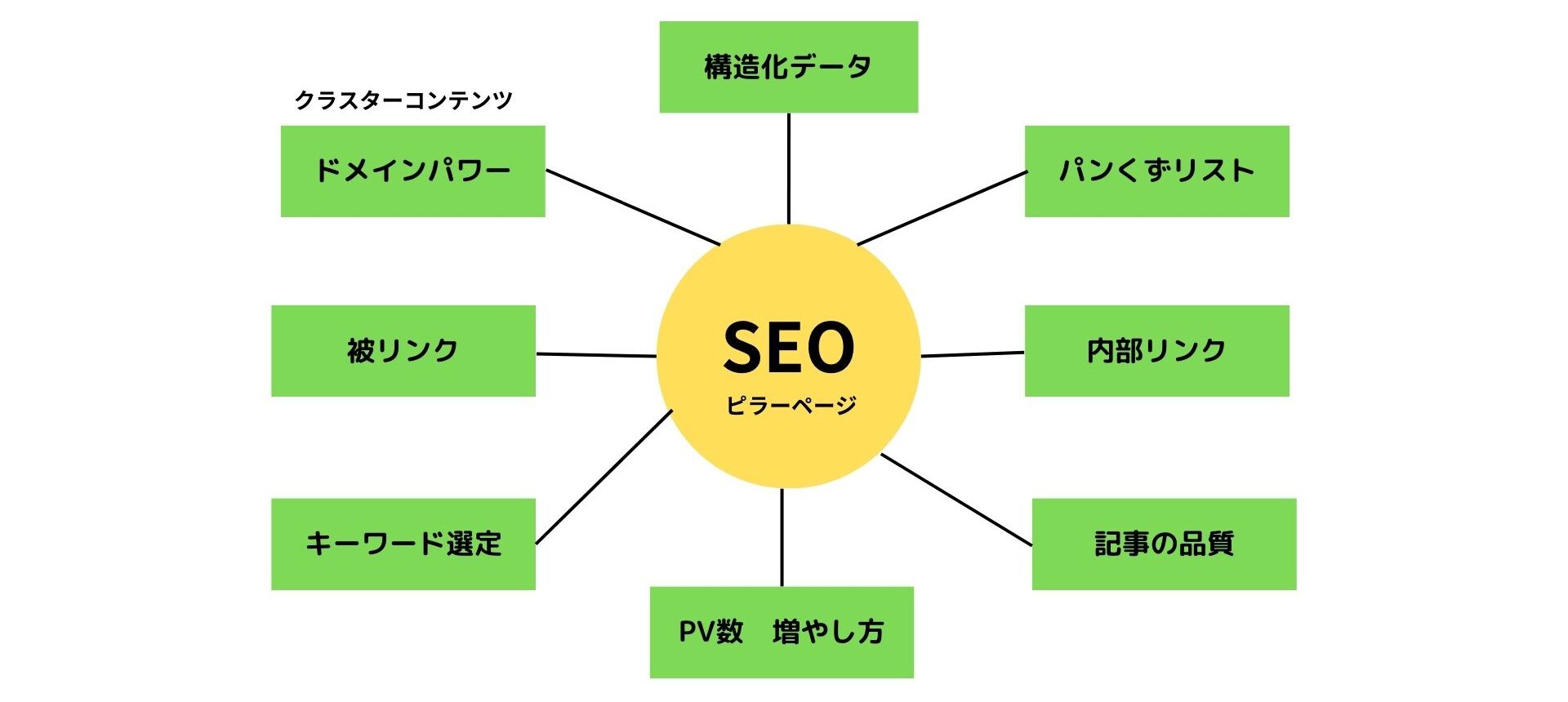

4.トピッククラスターを形成

検索エンジンは近年、サイト単位での“テーマ理解”を強化しています。単発記事を増やすよりも、1つの主要テーマを中心に関連コンテンツを体系化する「トピッククラスター構造」が有効です。

- ピラーページ:「SEOとは?」

- クラスタ記事:「被リンク」「内部リンク」「記事の品質」「キーワード選定」「PV数 増やし方」

| 階層 | 内容 | 内部リンク方法 |

|---|---|---|

| ピラー(親) | 総合解説・大テーマ | 各子記事へリンク |

| クラスタ(子) | サブトピック詳細 | 親記事へ戻るリンク |

この相互構造を整えることで、検索エンジンがサイト全体を専門メディアとして評価しやすくなり、ドメイン全体の検索順位が底上げされます。

5.コンテンツクオリティと検索意図の一致させる

Googleの「Helpful Content Update」以降、記事は量ではなく、コンテンツの質が重視されています。つまり「ユーザーが求めている答えを、過不足なく届ける」ことが評価の中心です。

オウンドメディアの改善ポイント

- 「何を知りたい人向けか」をH1・H2で明示

- 結論を先に書き、根拠・事例で補足

- 画像・図解を活用して内容を理解しやすくする

NGパターン

- 他サイトをまとめただけの情報

- 競合と構成・表現が類似している

- 主語や根拠が不明確な文章

検索意図と一致した高品質コンテンツは、AI検索(SGE・ChatGPT)にも引用されやすくなり、AI Overviewsへの出現率向上にもつながります。

6.AI検索(SGE・ChatGPT)を見据えた構造化と要約設計

生成AI時代では、記事が「AIの回答の一部として引用される」ケースが増えています。AIに正確に理解・引用してもらうためには、構造化と要約の整備が不可欠です。

クーミルは、自社のオウンドメディアにおいてもAIO対策の一環として以下の取り組みを実践しております。

- リード文に、記事で分かることを一問一答形式で記載する

- H2下に150字前後の要約文を配置

- FAQスキーマを設定し、質問対応形式を整備

dateModifiedを設定して「最新性」を示す- 箇条書きや表を活用してわかりやすく表現する

中小企業でも、こうしたAIフレンドリーな構造化を取り入れることで、次世代検索に対応できます。

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

中小企業がオウンドメディア運用を継続させる方法とは

オウンドメディアは“継続”が最大の成果を生みます。一方で中小企業では、「更新が止まる」「担当者が兼任で回らない」といった問題が発生して、オウンドメディアがうまくいかないケースが多いです。

ここでは、限られたリソースでも持続可能な体制を作るための3つのポイントを紹介します。

1.記事公開スケジュールの設計と管理する

メディア運用を安定させるには、公開スケジュールのルール化が不可欠です。思いつきで記事を投稿するのではなく、「計画的に更新される仕組み」を整えることが成功の鍵です。

スケジュール設計の手順

- 月間目標(例:2本/週1本更新)を設定

- テーマ・担当・納期を一覧化した「編集カレンダー」を作成

- 優先度をつけ、コンテンツタイプを分散(SEO/事例/お知らせ)

| 更新頻度 | メリット | 運用のポイント |

|---|---|---|

| 週1本 | 安定的なSEO効果 | 内製+外注の組み合わせ |

| 月2本 | リソース負担軽減 | 記事の質を重視 |

| 月1本以下 | 継続は容易 | SNS連携で拡散補強 |

スケジュールを「仕組み」として運用することで、属人化せずに継続更新できるチーム体制が構築できます。

2.記事のリライト・更新とPDCA運用を行う

オウンドメディアは「記事を増やす」よりも、「既存記事を改善する」方が成果に直結します。GoogleもAIも“最新で正確な情報”を優先的に評価するため、リライト(再編集)を定期的に行うことでドメイン全体の信頼性が向上します。

| 更新周期 | 対応内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 3か月 | 軽微な修正(文法・最新情報) | 維持 |

| 6か月 | 構成見直し・追記 | 再評価 |

| 1年 | 全面リライト・図表更新 | 上位表示回復 |

3.社内リソース・外注体制・役割分担を決める

中小企業では専任の編集チームを持たないケースがほとんどです。そのため、「少人数でも動ける分業体制」を設計することが、運用継続の要となります。

おすすめの役割構成

| 役割 | 主な担当 | 備考 |

|---|---|---|

| 編集責任者 | 記事テーマ決定・品質チェック | 経営・広報が兼任でも可 |

| 執筆担当 | 原稿執筆・リサーチ | 外注 |

| SEO担当 | 構成作成・順位計測 | 外注 |

オウンドメディアにおける分析と改善方法

オウンドメディアは、公開して終わりではなく「データをもとに改善する」ことで成長していきます。中小企業でも、アクセス解析やヒートマップなどを活用すれば、少ないリソースで成果の最大化が可能です。

ここでは、KPI設定・ツール活用・改善の流れを順に解説します。

KPI例(流入数・CV数・記事ごとの成果)とモニタリング方法

効果を測るには、感覚的ではなく数値で判断できるKPI(重要業績指標)を設定することが必要です。オウンドメディアでは、集客・信頼・成果(CV)の3視点からKPIを整理します。

| 分類 | 主要指標 | 内容・目的 |

|---|---|---|

| 集客 | PV・UU・検索流入数 | 認知拡大・SEO成果測定 |

| 信頼 | 滞在時間・直帰率 | コンテンツの質と興味関心を可視化 |

| 成果(CV) | 問い合わせ数・クリック率・資料DL数 | 営業・採用など最終目標に直結 |

計測方法

- Googleアナリティクス(GA4)で流入経路・CV測定

- Googleサーチコンソールでキーワード順位とCTRを分析

- 検索順位は、外部ツールにて分析、抽出

- 月次でダッシュボード化し、チーム内で共有

これにより「どの記事が成果を生んでいるか」を特定し、高パフォーマンス記事にリソースを集中できます。

ヒートマップ・ツール活用でユーザー行動を分析

数字だけではわからないのが、「なぜ成果につながらないのか」という課題です。ヒートマップツールを活用すれば、ユーザーがどこで離脱しているか、どの要素を注視しているかを直感的に把握できます。

中小企業におすすめな分析ツール

| ツール名 | 主な機能 | 利用メリット |

|---|---|---|

| Microsoft Clarity | 無料でクリック・スクロール可視化 | 無料で利用可能 Microsoft社のためセキュリティが安心 離脱・注目箇所の把握 |

活用ポイント

- CTA(問い合わせボタン)までのスクロール率を確認

- スマホ・PC別で離脱ポイントを比較

- クリックの多い要素をCTA付近に再配置

データを視覚的に捉えることで、デザイン・導線・CTA改善の優先順位が明確になります。

結果をもとに記事改善・導線改善を行う方法

分析データをもとに「どう改善するか」が、成果を出す企業とそうでない企業を分けます。改善の基本は、データ → 仮説 → 修正 → 検証というPDCAサイクルです。

改善の進め方

- 成果上位記事の共通点を抽出(構成・タイトル・CTA位置など)

- 低パフォーマンス記事をリライト(タイトル・見出しを最適化)

- 導線を再設計(CTAボタン・関連記事・内部リンク改善)

- 改善後、2週間〜1か月でデータを再測定

| 改善対象 | 主な対応 | 期待効果 |

|---|---|---|

| タイトル | 検索意図に合わせて再設定 | CTR向上 |

| 本文構成 | 結論先出し+見出し明確化 | 滞在時間延長 |

| CTA導線 | ボタン色・配置変更 | CVR向上 |

こうした小さな改善を積み重ねることで、メディア全体のSEO評価・AI引用率・CV成果が着実に伸びていきます。

中小企業ならではの差別化オウンドメディア戦略

中小企業のオウンドメディアは、大手のような広告資金や人員はなくても、スピード・専門性・地域性を活かせば大きな成果を上げられます。

1.ニッチ/地域特化型メディアで競合を回避する戦略

全国区の競合と真っ向から戦うより、地域・専門領域に特化した発信で勝負するのが中小企業の鉄則です。

各種検索遠因も「ローカル性」や「専門性の高さ」を評価軸にしており、限定的な範囲で高い信頼を得るほうが上位化しやすい傾向にあります。

オウンドメディア戦略パターン

- 地域密着型:例「神奈川県横浜市の飲食店ガイドマップ」

- 業界特化型:例「美容サロン経営者の集客ノウハウ」

- テーマ限定型:例「BtoB営業に強い企業ブログの作り方」

| 戦略タイプ | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 地域特化 | ローカルSEOに強い | 競合が少ない |

| 業界特化 | 専門性を打ち出せる | 信頼構築が早い |

| テーマ特化 | 企画の継続性が高い | ファン層が定着 |

中小企業が成功するメディアの共通点は、「狭く深く」が重要です。“大きく見せる”より、“深く刺さる”情報発信を意識しましょう。

2.自社事例・顧客インタビューで「信頼」を作るコンテンツ

オウンドメディアにおいて最も強力なコンテンツは、「自社が実際に解決した事例」です。抽象的なノウハウよりも、実在の企業・顧客の声を掲載することで、圧倒的な信頼を生み出せます。

事例記事に使えるコンテンツ例

- クライアントの課題(Before)

- 導入した施策(Action)

- 結果・効果(After)

- お客様のコメント

| コンテンツ形式 | 特徴 | 効果 |

|---|---|---|

| テキスト記事 | 検索に強い・拡散しやすい | SEO強化 |

| 動画・インタビュー | 親近感を演出できる | ブランディング |

| スライド/PDF | 営業資料にも転用可能 | CV導線強化 |

3.運営者の顔を出す・ストーリーを語ることでブランド価値を高める

中小企業の最大の武器は「人の温度感」です。代表者・社員が登場するストーリー記事は、大手には出せない“リアルな共感”を生みます。

クーミルでも、この顔出しに非常に力を入れており、オウンドメディアはもちろん、ホームページ、YouTubeなど多数のメディアに顔出しで発信しています。

4.大手にはない情報のスピード感や最新性

中小企業は意思決定が速く、トレンド対応力があります。ニュース・新技術・法改正などの情報を誰よりも早く発信することで、業界内で“最初に調べるメディア”の地位を築けます。

| 要素 | 中小企業の強み | 活用例 |

|---|---|---|

| 意思決定 | 早い | 新制度・補助金情報を即発信 |

| トレンド対応 | 柔軟 | ChatGPTやAIなど新技術記事 |

| 更新頻度 | 維持しやすい | 小規模メディアの迅速更新 |

スピード発信は、AI検索(SGE・Perplexityなど)での引用にも強く、最新情報の一次ソースとして信頼を得やすくなります。

オウンドメディアのよくある失敗とその克服方法

オウンドメディアは中長期的な成果を目指す取り組みですが、立ち上げ後に「更新が止まる」「効果が見えない」と悩む企業が多くあります。

このようにオウンドメディア運営を行なってもうまくいかないケースもあります。どのようなケースで失敗することが多いか、以下の記事で確認しましょう。

ここでは、よくある失敗パターンを具体例とともに解説し、継続運用へとつなげる改善策を紹介します。

運用が続かない・記事が更新されない時の対処法

中小企業で最も多い失敗は、「スタート直後の熱量が続かず、更新が止まる」ケースです。主な原因は、以下の通りです。

- 担当者の兼任

- メディア担当者の退職

- 成果が出る前のモチベーション低下

- 明確な計画の欠如

対処のポイント

- 更新本数を“無理のない頻度”に設定(例:月2本ペース)

- オウンドメディアの更新方法をマニュアル化

- 編集カレンダーで「テーマ・担当・納期」を明確化

- 経営層が関与し、運用目的を定期的に共有

| 課題 | 原因 | 改善策 |

|---|---|---|

| 記事更新が止まる | 担当者依存 | 外部パートナーを活用 |

| 優先度が下がる | 社内で目的共有が不足 | KPIと成果を見える化 |

| 継続が難しい | 成果が出る前に諦める | 半年スパンで評価設定 |

重要なのは、「毎週投稿」ではなく「半年後も投稿している状態」を作ることです。

アクセスは出るがコンバージョンにつながらない原因と改善策

アクセスが増えても問い合わせに結びつかない場合、課題は導線設計とコンテンツ目的の不一致にあります。多くの中小企業メディアは、「読まれる記事」にはなっても「行動を促す記事」になっていません。

改善のポイント

- 記事内に明確なCTA(行動喚起)を設置

例:「無料相談」「資料ダウンロード」「事例を見る」など - 記事末尾に次の導線(内部リンク)を追加

- CTAデザイン(色・位置)をA/Bテストで検証

| 原因 | 具体例 | 改善策 |

|---|---|---|

| CTA不足 | 「お問い合わせはこちら」がない | ボタン・フォームを追加 |

| 内容のズレ | 情報提供のみで終わる | 記事内で課題→解決→提案の流れを設計 |

| 離脱導線 | 他ページ誘導が多すぎる | 1ページ1ゴール設計に変更 |

SEOで得た流入を成果へ変えるには、「読む→行動」への心理設計が不可欠です。アクセス分析で離脱ページを特定し、導線を再設計しましょう。

低品質記事でドメイン全体が評価を落とすリスクと回避策

Googleは2023年以降、“低品質コンテンツ”をサイト単位で減点する傾向を強めています。つまり、一部の記事品質が低いだけでも、サイト全体のSEO評価に悪影響を与えます。

低品質記事の特徴

- 内容が薄く、独自性がない(まとめ系)

- 更新日が古いまま放置

- タイトルと内容が一致していない

- 引用・根拠が不明確

改善策

- 不要ページを非公開・noindex設定

- 既存記事を半年に1度チェックしてリライト

- 著者情報・出典を追加して信頼性を補強

具体的な対策方法について以下の記事にて解説しています。

よくある質問

- オウンドメディアを始めるにはどのくらいの予算が必要ですか?

-

初期費用はサイト構築を含めて50〜300万円程度が一般的です。

記事制作を外注する場合は1本あたり2〜5万円が目安ですが、テーマを絞って内製化すれば月1〜2万円で運用することも可能です。 オウンドメディアの費用相場はいくら?構築・運用代行の料金内訳とコストシミュレーションこれらの声は、実際にクーミル株式会社(当社)に寄せられた声です。オウンドメディア制作そして運用代行を活用するとそれだけ外注費が発生します。 …

オウンドメディアの費用相場はいくら?構築・運用代行の料金内訳とコストシミュレーションこれらの声は、実際にクーミル株式会社(当社)に寄せられた声です。オウンドメディア制作そして運用代行を活用するとそれだけ外注費が発生します。 … - オウンドメディアの効果が出るまでどのくらいかかりますか?

-

SEOによる流入増加が見込めるのは、一般的に3〜6か月後です。

ただし、運用初期からSNSやメールマガジンと連動させることで、短期間でもアクセスを増やすことができます。 SEO対策の効果が出るまでの期間は?早期に効果を感じるための内部・外部施策ホームページやコンテンツを作ったものの、「検索結果に上位表示されない」と悩んでいませんか? ホームページやコンテンツを検索上位に表示させるた…

SEO対策の効果が出るまでの期間は?早期に効果を感じるための内部・外部施策ホームページやコンテンツを作ったものの、「検索結果に上位表示されない」と悩んでいませんか? ホームページやコンテンツを検索上位に表示させるた… - 外注ライターに依頼するときの注意点はありますか?

-

構成案・見出し・トーンを明確に伝えることが重要です。

「目的(問い合わせ・採用など)」「想定読者」「禁止表現」を共有し、納品後は専門性・正確性・独自性の観点で社内チェックを行いましょう。 SEOに強い記事の依頼方法とは?「結果が出る」記事外注先の探し方と費用感を解説このようなお悩みをお持ちではありませんか? SEO施策が必要とわかっていても、初めて自社コンテンツを作る方は、SEOに強い記事制作をどこに依頼して…

SEOに強い記事の依頼方法とは?「結果が出る」記事外注先の探し方と費用感を解説このようなお悩みをお持ちではありませんか? SEO施策が必要とわかっていても、初めて自社コンテンツを作る方は、SEOに強い記事制作をどこに依頼して… - SNSやYouTubeと連携する意味はありますか?

-

あります。SNSや動画は拡散力・即時性に優れており、オウンドメディア記事を起点にした集客導線を作ることで認知を一気に拡大できます。

また、SNS経由のアクセスはSEO上も「エンゲージメント評価」に好影響を与えます。

まとめ

オウンドメディアは「短期の広告成果」ではなく、中長期的に企業価値を高める資産です。中小企業でも、自社の強みを発信し続けることで“検索に強く・信頼されるブランド”を築けます。

継続的な更新と改善を行えば、少ない予算でも確実に成果を出すことが可能です。