ドメインパワーとは?

Googleなどの検索エンジンがサイトをどの程度「信頼」しているかを示す指標の一つです。

ドメインパワーの調べ方は?

ドメインパワーは、ツールを使えば誰でも簡単に数値として確認できます。代表的なツールは以下の3つです。

Ahrefs、Ubersuggest、パワーランクチェックツール

ドメインパワーを上げるには?

ドメインパワーを高めるには以下の4つの要素が必要です。

- 被リンクの質と量

- コンテンツの専門性・独自性

- 運用年数・更新頻度・ドメインの信頼履歴

- 内部リンク構造とサイト全体のテーマ整合性

ドメインパワーとは、Googleなどの検索エンジンがサイトをどの程度「信頼」しているかを示す指標です。この記事では、ドメインパワーの基本概念から測定方法、上げ方の実践手順、AI時代における評価の変化までを初心者にもわかりやすく解説します。

COOMIL(クーミル)株式会社 代表取締役。神奈川県出身。東京薬科大学大学院を修了後、大手製薬会社にて研修開発に従事する。2016年にファングロウス株式会社を創業し、マーケティング、広告運用、YouTube、SEO対策を駆使し、2年で売上1億円強かつ利益率40%強の会社へとグロースさせ、株式譲渡。YouTubeチャンネルのプロデュース・原稿制作・出演・撮影・編集の全てを自ら行い、運営10ヶ月で登録者数1万人突破させる(現在3万人越え)。IT業界だけでなく実店舗経営の知見を活かし、クライアント様の課題の本質を捉えて、「結果が出るマーケティング施策」をご提案致します。サイトを公開後も運用をお任せ頂き、サイトだけでなく「事業規模の拡大を目指す」ことがクーミルのモットーです。

■経歴

2014年 東京薬科大学大学院終了

2014年 第一三共株式会社

2016年 ファングロウス株式会社 創業

2019年 一般社団法人スーパースカルプ発毛協会(FC本部) 理事

2021年 ファングロウス株式会社 株式譲渡

2021年クーミル株式会社 創業

■得意領域

SEO対策

コンテンツマーケティング

リスティング広告

オウンドメディア運用

フランチャイズ加盟店開発、集客

■保有資格

Google アナリティクス認定資格(GAIQ)

Google 広告検索認定資格

Google 広告ディスプレイ認定資格

Google 広告モバイル認定資格

■SNS

X(旧Twitter):https://twitter.com/ryosuke_coomil

YouTube:https://www.youtube.com/@marketing_coomil

SEO対策のお悩み

を無料で相談する

Step1

ありがとうございます

弊社にご相談頂きまして

誠にありがとうございます。

クーミル株式会社では、

1つ1つのご相談を真剣に考え、

最適解をご提供出来るよう日々努めております。

可能な限り、即日ご返信を心掛けておりますが、

相談内容や、

営業日の関係で少々、

お待たせさせてしまうかも知れません…。

目次

- ドメインパワーとは?基本の意味とSEOへの影響

- ドメインパワーの定義と仕組み

- Google公式に“ドメインパワー”を公表しているのか?

- ドメインパワーが高いサイトの特徴

- ドメインパワーを構成する主な要素

- 1.被リンク(外部リンク)の質と量

- コンテンツの専門性・独自性(E-E-A-T)

- サイトの運用年数・更新頻度・ドメインの信頼履歴

- 内部リンク構造とサイト全体のテーマ整合性

- ドメインパワーの調べ方とおすすめ無料ツール

- 無料ツールで簡単に調べる方法

- ツールごとのスコアの違いと見方

- 目指すべきドメインパワーの数値目安とは?

- ドメインパワーの平均値と評価基準

- 業界・サイトタイプ別の目安

- 段階的にパワーを高めるための目標設定法

- 競合サイトと比較してパワーを判断する方法

- 比較手順

- ドメインパワーを上げるためにできるSEO対策

- 良質な被リンクを増やす

- 内部リンクとカテゴリ構造の最適化

- コンテンツ品質の改善と検索意図の一致

- SNS・YouTube・プレス連携による外部評価の拡散

- ドメインパワーが下がる原因と対処法

- 低品質コンテンツやリンクスパムの影響

- ドメイン移行・サーバー変更時の注意点

- ペナルティ回避のためのチェックポイント

- ドメインパワーに関するよくある質問(FAQ)

- Q1. ドメインパワーはどのくらいで上がりますか?

- Q2. 新規ドメインと中古ドメインはどちらが有利ですか?

- Q3. 無料ブログでもドメインパワーは上がりますか?

- Q4. サブドメインとサブディレクトリ、どちらが有利ですか?

- Q5. 被リンクを自作しても問題ありませんか?

- Q6. Googleサーチコンソールでドメインパワーを確認できますか?

- Q7. SNSでの発信はドメインパワーに影響しますか?

- まとめ

ドメインパワーとは?基本の意味とSEOへの影響

ドメインパワーは、検索エンジンがサイト全体をどれだけ「信頼」しているかを表す指標です。検索順位とドメインパワーは相関関係があり、高いドメインパワーを持つサイトほど、記事単体でも上位表示されやすいです。

では具体的にドメインパワーの、定義・Googleとの関係・高評価サイトの特徴を詳しく見ていきましょう。

ドメインパワーの定義と仕組み

ドメインパワーとは、サイトの信頼度・権威性・人気度を総合的に数値化した指標のことです。Googleの検索アルゴリズムは200以上の要素で順位を決定しており、その中でもドメイン単位の信頼性が重要視されています。

- 被リンク(他サイトからの引用・紹介)

- コンテンツの品質と専門性

- ドメインの運用年数・更新頻度

- サイト構造(内部リンクやナビゲーション)

| 要素 | 検索への影響 | 改善の方向性 |

|---|---|---|

| 被リンク | 高品質リンクが評価を押し上げる | 自然なリンク獲得施策 |

| コンテンツ | 有益で独自性のある情報を発信 | 定期的なリライト |

| サイト構造 | 回遊性・UX向上 | 内部リンク最適化 |

つまり、ドメインパワーは単一ページの出来ではなく、サイト全体の総合値となります。

Google公式に“ドメインパワー”を公表しているのか?

Google公式は「ドメインパワー」という用語を明確には使用していません。

英語本文:

In 2019, a Twitter user asked John Mueller if a drop in traffic was from a drop in domain authority score. He replied, “We don’t use domain authority; that’s a metric from an SEO company.”

https://keyword.com/blog/domain-authority-authority-score-and-domain-rating-seo-metrics/

日本語要約:2019年、ジョン・ミューラー氏は「ドメインオーソリティはSEO会社が提供する指標なので、私たちは使用していません」と答えました。

とはいえ、ドメインパワーを決める要素として、被リンクやトラフィック数、リンク元のサイトの信頼性などを評価しているため、これらは、検索アルゴリズムを決める上でも重要な指標となっています。

つまり、「ドメインパワー」という概念はツール提供企業(Moz、Ahrefsなど)が便宜的に数値化したものであり、Google内部の“信頼評価”を外部的に推定した指標という位置づけになります。

補足

- Moz:Domain Authority(DA)を100点満点で表示

- Ahrefs:Domain Rating(DR)を0〜100でスコア化

- パワーランクチェックツール(日本)も同様に相対評価

したがって「Google非公式」ながらも、ドメインパワーはSEO改善の目安として広く活用されています。

ドメインパワーが高いサイトの特徴

ドメインパワーと検索結果に相関関係があることを考慮すると、自社サイトもできる限り高いドメインパワーを獲得したいと考えることでしょう。

ドメインパワーが高いサイトには、「信頼・継続・引用」の3条件が揃っています。検索エンジンから見て「安定して有益な情報を発信し、他者から認められているサイト」が高評価を受けます。

特徴一覧

| 分類 | 具体的な特徴 | SEO上の効果 |

|---|---|---|

| 信頼性 | 実在企業・著者情報・運営会社が明示されている | E-E-A-T強化 |

| 継続性 | 定期更新・古い記事のリライトが行われている | 検索順位の安定化 |

| 引用性 | 他メディア・SNSで引用・被リンクされている | ドメイン評価の上昇 |

これらの条件を満たすサイトを目指すことが結果として、ドメインパワーを高める行為につながります。

ドメインパワーを構成する主な要素

ドメインパワーは、単一の要素で決まるわけではなく、「信頼性 × 継続性 × 被リンク × 構造」の総合評価です。Googleは個々のページよりも、ドメイン全体としての品質や一貫性を重視します。

ここでは、ドメインパワーを左右する以下の4つの主要要素を詳しく解説します。

- 被リンクの質と量

- コンテンツの専門性・独自性

- 運用年数・更新頻度・ドメインの信頼履歴

- 内部リンク構造とサイト全体のテーマ整合性

1.被リンク(外部リンク)の質と量

ドメインパワーを高めるうえで最も影響力が大きいのが被リンク(外部リンク)です。

他の信頼できるサイトからリンクを受けることは検索エンジンからプラスの評価を受けることができ、ドメインパワーを高めることに寄与します。

また、闇雲に被リンクの数を増やせば良いというわけではなく、重要なのは「量より被リンクの質」です。

質の高い被リンクについて

- 権威性の高いドメイン(例:官公庁、教育機関、大手メディア)からのリンク

- 関連性のある業界・テーマのサイトからのリンク

- 自然に設置されたアンカーテキスト(無理のない文脈)

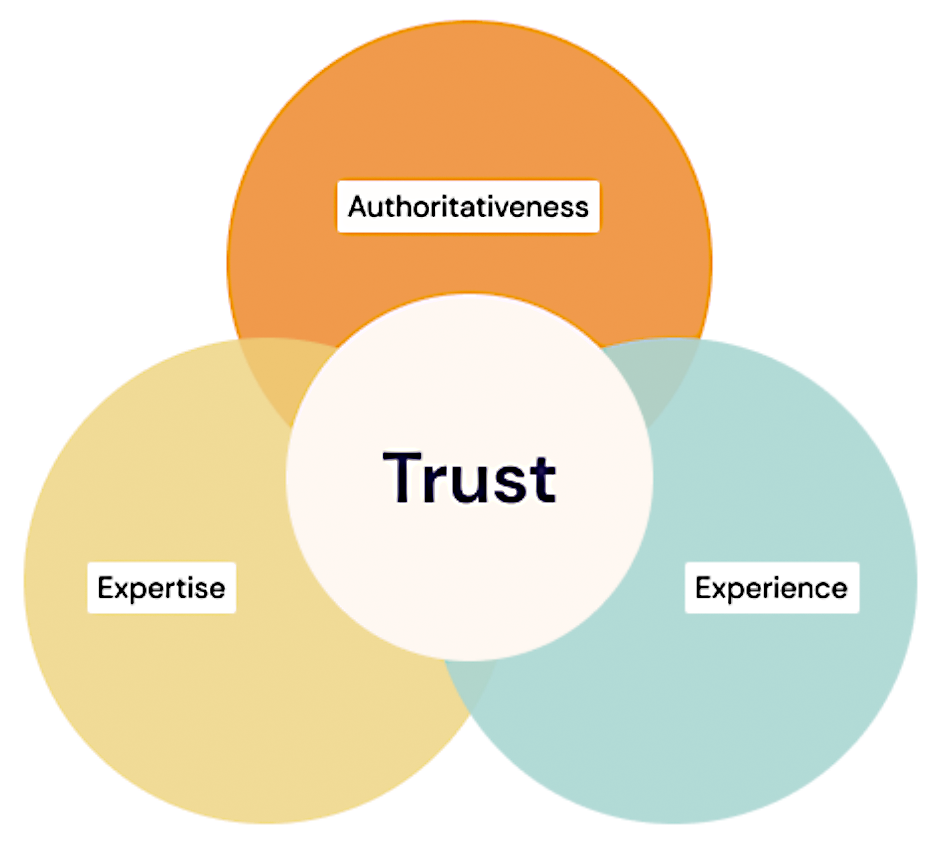

コンテンツの専門性・独自性(E-E-A-T)

Googleの評価基準「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」は、ドメインパワーを構築する基礎です。AI時代のSEOでは、“何を書いたか”だけでなく、「誰が書いたか」「どんな実績があるか」が重要視されます。

E-E-A-T向上の実践ポイント

- 専門家・代表者の執筆や監修を明示

- 実体験・事例・独自データを交えた記事

- 企業概要・代表者プロフィール・ポリシーページの設置

- 外部メディア・SNSでのブランド言及(ナレッジ拡張)

| E-E-A-T要素 | 内容 | 強化施策 |

|---|---|---|

| Experience | 実体験・事例紹介 | Before→After形式で発信 |

| Expertise | 専門知識・技術力 | 執筆者肩書の明記 |

| Authority | 第三者評価 | 引用・被リンク獲得 |

| Trust | 信頼性・透明性 | 会社情報・監修表記 |

E-E-A-Tを高めることで、検索エンジンは「このドメインは専門家が運営している」と判断し、全記事の初期評価が底上げされます。

サイトの運用年数・更新頻度・ドメインの信頼履歴

Googleは、長期間安定して運用されているサイトを高く評価します。ドメイン年齢そのものよりも、「継続して価値ある情報を発信し続けているか」が信頼の判断基準です。

信頼履歴を築くためのポイント

- 定期的に新規記事を投稿(最低月1回)

- 既存記事を半年ごとにリライト

- 古い情報を放置せず、最新データに更新

- サーバー・SSL・ドメイン更新の安定稼働

特にGoogleは「過去の品質と運用傾向」を記録しているため、途中で内容が大きく変化するドメインは信頼を失いやすい点に注意が必要です。

内部リンク構造とサイト全体のテーマ整合性

ドメインパワーは外部要因だけでなく、内部構造の設計にも大きく左右されます。Googleはクローラーを通じて、内部リンクの構造からサイトの全体テーマを理解しています。

内部最適化のポイント

- トピッククラスター構造(親ページ→子ページ→関連記事)

- 1記事あたり2〜3の関連内部リンクを設置

- パンくずリスト・カテゴリ構造を明確化

- リンク切れ(404)を定期チェック

最適化された内部リンク構造は、検索エンジンにとって「理解しやすいサイト」であり、AI検索(SGE・Perplexity)でも構造的に引用されやすい設計となります。

ドメインパワーの調べ方とおすすめ無料ツール

ドメインパワーは、ツールを使えば誰でも簡単に数値として確認できます。各ツールは独自の算出ロジックを持っていますが、基本的には被リンクの質・数・ドメインの信頼度などをもとにスコア化されています。

ここでは、無料で使える代表的なツールと、スコアの見方、競合比較の方法を紹介します。

無料ツールで簡単に調べる方法

ドメインパワーを調べる際に最も手軽なのが、無料の外部SEOツールを利用する方法です。ツールによって指標名や算出方法が異なりますが、どれも「ドメイン全体の評価」を相対的に数値化しています。

代表的な無料ツール

| ツール名 | 指標 | 無料範囲 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| パワーランクチェックツール(日本) | パワーランク | 無料 | 国内サイトに強く、使いやすい |

| Ahrefs | DR(Domain Rating) | 一部無料 | 世界的に信頼度が高いツール |

| Ubersuggest | ドメインスコア | 無料枠あり | 初心者向けでUIが分かりやすい |

スコアはあくまで“目安”ですが、継続的な成長の指標としてモニタリングする価値があります。

ツールごとのスコアの違いと見方

「ドメインパワー」はツールによってスコアの基準が異なるため、同じサイトでも数値が違うことがあります。これは、ツールごとに参照している被リンクデータベースや評価アルゴリズムが異なるためです。

| ツール名 | 算出基準 | スコアの特徴 |

|---|---|---|

| Moz(Domain Authority) | 被リンク・リンクドメイン数 | 米国SEO界で最も一般的 |

| Ahrefs(Domain Rating) | リンク元ドメインの質 | 被リンクネットワーク重視 |

| SEMrush(Authority Score) | トラフィック・E-E-A-T指標含む | 総合的なサイト評価 |

| パワーランクチェックツール | 国産データ中心 | 日本語サイトとの相性が高い |

ツール間の差よりも、「同じツールで定点的に変化を追う」ことが重要です。つまり、“前回より上がっているか”が改善の指標となります。

目指すべきドメインパワーの数値目安とは?

ドメインパワーの「理想値」はサイトの規模や目的によって異なります。高ければ良いというわけではなく、競合との相対評価と成長率を見ていくことが重要です。

ここでは、一般的な数値の目安と業界別の基準、そして段階的な目標設定方法を解説します。

ドメインパワーの平均値と評価基準

ドメインパワーの数値は0〜100で表示されることが多く、一般的には以下のように分類されます。中小企業や個人サイトの場合、スコア30前後を越えるとSEO基盤が整っている状態といえます。

| スコア帯 | サイト規模の目安 | SEO評価の傾向 |

|---|---|---|

| 0〜10 | 新規・立ち上げ初期 | 認知段階。外部リンクほぼなし |

| 11〜30 | 一般的な企業サイト | 成長期。安定的な被リンク獲得が必要 |

| 31〜50 | メディア型・上位競合サイト | 専門性と発信量が評価される |

| 51以上 | 業界トップレベル | 高い信頼と継続運用の証明 |

まずは、30〜40を中期目標として設定し、ドメイン全体の成長率を定点観測するのが現実的です。

業界・サイトタイプ別の目安

ドメインパワーの理想値は業界によって大きく異なります。あくまで目安の数値となりますが、自社サイトに応じた目標値を定めていきましょう。

| サイトタイプ | 目標スコア |

|---|---|

| BtoB企業サイト | 25〜60 |

| BtoCメディア | 40〜70 |

| ECサイト | 30〜50 |

| 地域ビジネスサイト | 20〜50 |

| SaaS・ITサービス | 35〜70 |

たとえば中小規模の企業が運営するコーポレートサイトなら、スコア30~40前後を安定維持できれば十分に競争力があります。

段階的にパワーを高めるための目標設定法

ドメインパワーを一気に上げることはできません。重要なのは「短期的な上昇」ではなく、半年〜1年単位の成長率を指標にすることです。

ドメインパワーの高めかたについて

- 0〜20 → “基盤づくり”期(被リンク獲得・構造最適化)

- 21〜35 → “信頼蓄積”期(専門記事・内部リンク強化)

- 36〜50 → “ブランド確立”期(外部発信・SNS拡散・共起語最適化)

| 期間 | 目標 | 具体施策 |

|---|---|---|

| 3か月 | 20到達 | SEO構造・内部最適化 |

| 6か月 | 30到達 | コンテンツ拡充+ナレッジ記事 |

| 24か月 | 40〜50到達 | 被リンク・ブランド認知拡大 |

ドメインパワーは、1-20程度は比較的すぐに上昇させることができますが、40以降になると難易度が高まるため、通常の運用のみならずPR戦略や広報活動を併用する必要があります。

競合サイトと比較してパワーを判断する方法

ドメインパワーは絶対値ではなく相対値で評価することがポイントです。自社が狙うキーワードの競合サイトと比較することで、SEO上のポジションと改善余地が明確になります。

比較手順

- 自社と競合3〜5社のURLをツールに入力

- 各ドメインスコアを一覧化

- 競合平均値を基準に自社の立ち位置を確認

分析イメージ

| サイト | ドメインスコア | 状況判断 |

|---|---|---|

| 自社サイト | 28 | 競合より弱い(被リンク強化が必要) |

| 競合A | 45 | 業界上位 |

| 競合B | 38 | 安定的に評価獲得中 |

上記のように分析した結果、競合よりドメインスコアが低いとなった場合、差分(被リンク、記事数、検索順位、サイテーション)などを分析して足りないものを補う必要があります。

分析の視点

- 競合より10以上低い → 外部リンク・コンテンツ質を改善

- 同水準だが順位が低い → 内部リンクやUX改善を優先

- 新規ドメインで20未満 → 長期運用で信頼を積み上げる

比較分析を継続することで、「どの施策がドメイン評価に寄与したか」を定量的に把握でき、戦略的なSEO改善の指針を得られます。

ドメインパワーを上げるためにできるSEO対策

ドメインパワーを上げるには、「検索エンジンから信頼されるサイト」を中長期的に構築する必要があります。単発の被リンク施策だけでなく、内部構造・コンテンツ品質・外部発信を一体的に最適化することが重要です。

以下では、効果の高い実践策を紹介します。

良質な被リンクを増やす

被リンクは依然としてドメインパワーの最重要要素です。ただし、スパム的なリンクではなく「自然な推薦」として獲得することが前提となります。

良質な被リンク獲得法

- 自社のノウハウ記事・調査レポートを公開

- プレスリリースを配信

- 他社・専門家とのコラボ記事を発信

- 業界団体・取引先からのリンク設置を依頼

- 被リンク営業を行う

自然な被リンクは信頼の証として蓄積され、検索エンジンがドメイン全体を高く評価するきっかけになります。

内部リンクとカテゴリ構造の最適化

内部リンク構造は、Googleがサイトを理解するための「地図」です。記事間の関連性が明確なほど、検索エンジンはそのテーマを“専門的な領域”として判断します。

内部最適化の基本

- 1記事につき2〜3の関連リンクを配置

- 親テーマ(ピラー)→子テーマ(クラスタ)の構造を明確化

- パンくずリスト・カテゴリを整理

- トップページから3クリック以内で全記事に到達できるように設計

内部リンク設計=ドメインの骨格であり、整備することで全体評価を押し上げられます。

コンテンツ品質の改善と検索意図の一致

Googleは、単に情報量が多い記事ではなく、「ユーザーの意図に沿って正確に答える記事」を高く評価します。つまり、量より質、主観より根拠が重視される時代です。

改善ポイント

- 「誰に」「どんな課題を」「どのように解決するか」を明確化

- 独自データ・事例・体験を含める(独自性強化)

- ファクトチェック・根拠の提示(信頼性担保)

- 画像・表・図解を活用して理解度を高める

結果として、検索エンジンだけでなくAI検索(ChatGPT・Perplexityなど)にも引用されやすい構造になります。

SNS・YouTube・プレス連携による外部評価の拡散

近年、Googleは「ブランド言及(Brand Mentions)」も評価対象にしています。つまり、被リンクがなくても、SNSや外部メディアで話題にされること自体がドメイン信頼に寄与します。

実践例

- SNSで新規記事を発信 → 被リンク・引用の誘発

- YouTube・Podcastなど異メディアで補完

- プレスリリースでメディア掲載を獲得

- 業界団体・取引企業との共同発表

クーミルに関しても上記のような施策を常に行なっており、1.5年程度でDRが47まで上昇させることに成功しております。

このように「リンク」だけでなく「名前が出る(サイテーション)」こともドメイン評価につながるため、外部発信とSEOを一体運用することが重要です。

ドメインパワーが下がる原因と対処法

ドメインパワーは一度上げても、放置すれば下がる可能性があります。

Googleのアルゴリズム更新やコンテンツの劣化によって信頼スコアが減少し、順位全体が落ち込むことも少なくありません。ここでは、下落の主な原因と、実践的なリカバリー策を解説します。

低品質コンテンツやリンクスパムの影響

Googleは年々、「品質を伴わない記事」や「不自然なリンク」に対して厳しくなっています。低品質な記事やスパムリンクが蓄積されると、ドメイン全体の評価が下がる恐れがあります。

よくある原因

- 他サイトの内容を転載・リライトしただけの記事

- AI生成のみに依存し、文脈が不自然な記事

- 大量の自作リンク・相互リンク

- 被リンク購入などガイドライン違反

まずはSearch Consoleの「リンク」レポートと「手動ペナルティ通知」を確認し、問題を特定することが第一歩です。

ドメイン移行・サーバー変更時の注意点

ドメイン変更やサーバー移行を行う際は、正しいリダイレクト設計をしないと評価が失われるリスクがあります。特に301リダイレクトの設定漏れや、URL構造の大幅な変更は致命的です。

これらは、サイトリニューアルによく起こりうる致命的なミスです。サイトリニューアルを行う際は、ドメイン評価を考慮した形でリニューアルすることが可能なWeb制作会社へ相談するようにしましょう。

注意すべきポイント

- 移行前の全URLをリスト化し、リダイレクト設定

- Search Consoleで新ドメインを登録・サイトマップ送信

- 内部リンク・画像パスの修正を忘れずに行う

- 外部被リンク元にも通知し、更新を依頼

| 作業項目 | 必要性 | 補足 |

|---|---|---|

| 301リダイレクト | ★★★★★ | 評価の引き継ぎに必須 |

| サイトマップ更新 | ★★★★☆ | インデックス再送信 |

| DNS・SSL設定 | ★★★★☆ | 安定稼働の前提条件 |

ミス1つで過去の評価がリセットされる可能性があるため、移行時は専門家またはSEOコンサルタントのサポートを推奨します。もしこのようなお悩みがあればクーミル株式会社までご相談ください。

ペナルティ回避のためのチェックポイント

Googleのペナルティには、「手動ペナルティ」と「自動アルゴリズム調整」の2種類があります。ペナルティを受けると、該当記事だけでなくドメイン全体が検索圏外に落ちることもあります。

チェック項目

- Search Consoleで「手動による対策」通知があるか

- 被リンクに明らかなスパムサイトが含まれていないか

- コンテンツ内に過剰なキーワード詰め込みがないか

- ユーザー体験を損なう広告・ポップアップが多すぎないか

ペナルティを防ぐ最大の方法は、Googleの「検索品質評価ガイドライン」に沿ったサイト運営を徹底することです。

ドメインパワーに関するよくある質問(FAQ)

これまでクーミルでは、Webサイト制作からSEO対策まで様々な企業をご支援してきました。その中でドメインパワーに関連するよくある質問を以下にまとめました。

Q1. ドメインパワーはどのくらいで上がりますか?

通常、安定的にSEO運用を続けた場合でも上昇には3〜6か月程度かかります。被リンクやコンテンツ更新を継続し、1年単位で改善傾向を見ていくことが重要です。短期間で上げようとする不自然なリンク施策は逆効果になります。

Q2. 新規ドメインと中古ドメインはどちらが有利ですか?

一時的には中古ドメインが有利な場合もありますが、過去にスパム履歴があるとペナルティを引き継ぐリスクがあります。長期的な安定運用を目指すなら、新規ドメインで信頼を積み上げる方が安全です。

Q3. 無料ブログでもドメインパワーは上がりますか?

無料ブログ(note、はてななど)でも評価はされますが、独自ドメインほど強いドメイン権限は得にくいです。長期的なブランド運用やSEO効果を狙うなら、独自ドメインの取得を推奨します。

Q4. サブドメインとサブディレクトリ、どちらが有利ですか?

SEO的にはサブディレクトリ(例:example.com/blog)の方がメインドメインの評価を引き継ぎやすい傾向にあります。一方、サブドメイン(blog.example.com)は別サイト扱いとなり、ドメインパワーを分散させる可能性があります。

Q5. 被リンクを自作しても問題ありませんか?

自作リンクや相互リンクの乱用はGoogleのガイドライン違反です。不自然なリンク構築は手動ペナルティの対象になり、順位低下やインデックス削除のリスクがあります。

あくまで「自然な引用」でリンクを増やすことが基本です。

Q6. Googleサーチコンソールでドメインパワーを確認できますか?

Googleサーチコンソールでは「ドメインパワー」という数値は表示されません。ただし、検索パフォーマンス・被リンク・カバレッジなどを総合的に見れば、ドメインの信頼度を間接的に把握できます。

Q7. SNSでの発信はドメインパワーに影響しますか?

直接的なスコアには影響しませんが、SNS拡散による被リンク・ブランド言及・再訪問は評価を間接的に高めます。特に企業アカウントでの記事共有は、自然な被リンク誘発につながる有効施策です。

まとめ

ドメインパワーはサイト全体の信頼性を測る重要な指標です。短期間で上げることは難しいものの、継続的なコンテンツ改善とリンク構築により確実に成長します。

本記事を参考に競合サイトと自社サイトを比較して、何が不足しているか分析していましょう。このようなSEOに関するお悩みがありましたらぜひクーミル株式会社までご相談ください。

を解説.png)