- 「コンテンツ作成の時間が足りない…」

- 「もっと効率的にSEO(検索エンジン最適化)で成果を出したい…」

上記のような悩みを抱える方が注目しているのが、生成AIを活用したSEO対策です。生成AIを活用すると、効率よくSEO対策ができる半面、使い方を誤るとGoogleから厳しい評価を受けてしまう可能性もあります。

本記事では、生成AIを活用したSEO対策方法について詳しく解説します。

- 生成AIでSEO対策するメリット・デメリット

- 生成AIを使ったSEO記事の作り方

- 生成AIで記事制作する際のプロンプト例

クーミルでは、SEOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそできるテクニカルSEOにも対応可能となります。ぜひご相談くださいませ。

COOMIL(クーミル)株式会社 代表取締役。神奈川県出身。東京薬科大学大学院を修了後、大手製薬会社にて研修開発に従事する。2016年にファングロウス株式会社を創業し、マーケティング、広告運用、YouTube、SEO対策を駆使し、2年で売上1億円強かつ利益率40%強の会社へとグロースさせ、株式譲渡。YouTubeチャンネルのプロデュース・原稿制作・出演・撮影・編集の全てを自ら行い、運営10ヶ月で登録者数1万人突破させる(現在3万人越え)。IT業界だけでなく実店舗経営の知見を活かし、クライアント様の課題の本質を捉えて、「結果が出るマーケティング施策」をご提案致します。サイトを公開後も運用をお任せ頂き、サイトだけでなく「事業規模の拡大を目指す」ことがクーミルのモットーです。

■経歴

2014年 東京薬科大学大学院終了

2014年 第一三共株式会社

2016年 ファングロウス株式会社 創業

2019年 一般社団法人スーパースカルプ発毛協会(FC本部) 理事

2021年 ファングロウス株式会社 株式譲渡

2021年クーミル株式会社 創業

■得意領域

SEO対策

コンテンツマーケティング

リスティング広告

オウンドメディア運用

フランチャイズ加盟店開発、集客

■保有資格

Google アナリティクス認定資格(GAIQ)

Google 広告検索認定資格

Google 広告ディスプレイ認定資格

Google 広告モバイル認定資格

■SNS

X(旧Twitter):https://twitter.com/ryosuke_coomil

YouTube:https://www.youtube.com/@marketing_coomil

SEO対策のお悩み

を無料で相談する

Step1

ありがとうございます

弊社にご相談頂きまして

誠にありがとうございます。

クーミル株式会社では、

1つ1つのご相談を真剣に考え、

最適解をご提供出来るよう日々努めております。

可能な限り、即日ご返信を心掛けておりますが、

相談内容や、

営業日の関係で少々、

お待たせさせてしまうかも知れません…。

目次

- 生成AIでSEO対策はできるのか?

- 生成AIを使ったSEO対策は可能

- 生成AIに関するGoogleのガイダンス

- 生成AIでSEO対策する3つのメリット

- 1.構成やフォーマットを最適化できる

- 2.コンテンツの制作時間を短縮できる

- 3.費用とリソースを節約できる

- 生成AIでSEO対策するデメリット

- 1.生成AIの情報が正確とは限らない

- 2.コンテンツの品質が低下するリスクがある

- 3.独自情報や自社の経験が含まれない

- 生成AIでSEO記事を作る際の手順

- 1.コンテンツの企画立案(生成AI)

- 2.ペルソナ設定(生成AI)

- 3.リサーチ(生成AI)

- 4.構成作成(生成AI)

- 5.構成を手動で調整

- 6.記事制作(生成AI)

- 7.記事を手動で調整

- 8.記事の校正(生成AI)

- 生成AIでSEO対策を意識したプロンプト事例

- キーワードリサーチのプロンプト例

- 構成案作成のプロンプト例

- 本文執筆のプロンプト例

- リライトのプロンプト例

- タイトル案作成のプロンプト例

- 生成AIでSEO対策する際の注意点

- 生成AIのみで作ったコンテンツはSEO対策にならない

- 事実確認を徹底する

- 独自情報を手動で盛り込む必要がある

- 人の心を動かす文章は人間のほうが得意

- まとめ

生成AIでSEO対策はできるのか?

近年、生成AIが出力してくれる内容の精度も非常に高まってきていることもあり、生成AIを活用してSEO対策を行うことは可能です。

AIが出力した内容をそのままコンテンツとして活用するなど誤った利用方法をしてしまうと、検索アルゴリズムからネガティブな評価を受ける可能性があるため、取扱方法には注意が必要です。

生成AIを使ったSEO対策は可能

生成AIは、SEO対策に必要な以下のプロセスを効率化してくれます。例えば、記事コンテンツを作る場合は、以下のような場面で生成AIを活用することが可能です。

生成AIを記事コンテンツ作成に活用事例

- 企画立案

- キーワードリサーチ

- 構成作成

- 本文執筆

大量のコンテンツが必要な場合や定型的な説明文の作成、FAQコンテンツの拡充などの場面で重宝します。ただし、生成AIはあくまで人間の思考を補助するツールであり、戦略的な判断や最終的な品質担保には人間の協力が欠かせません。

生成AIに関するGoogleのガイダンス

Googleは、AI生成コンテンツを一律に否定していません。

AI生成コンテンツに関するGoogle 検索のガイダンスで「制作方法を問わず高品質のコンテンツを評価」する※と記載されているとおり、その制作方法(AIか人間か)は問わないというスタンスです。

※)引用:Google|AI生成コンテンツに関するGoogle 検索のガイダンス

重要なのは、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を満たすコンテンツを制作することです。例えば、生成AIが専門家の知見を整理・要約する場合でも、最終的に専門家が監修し、自身の経験にもとづく情報を付加すれば、E-E-A-Tを高められます。

一方で、「検索結果のランキング操作を主な目的として、コンテンツ生成に自動化(AIを含む)を利用することは、スパムに関するGoogleのポリシーに違反」※とも明記しています。

※)引用:Google|AI生成コンテンツに関するGoogle 検索のガイダンス

直近のスパムアップデートでも、内容が薄く独自性のないアフィリエイト記事などが是正措置の対象となりました。生成AIを活用する場合でも、人間が責任を持ち、独自性、正確性、そして読者への配慮を盛り込んだコンテンツを提供する必要があります。

上位表示に欠かせないE-E-A-Tの詳細は、以下の記事で解説しています。

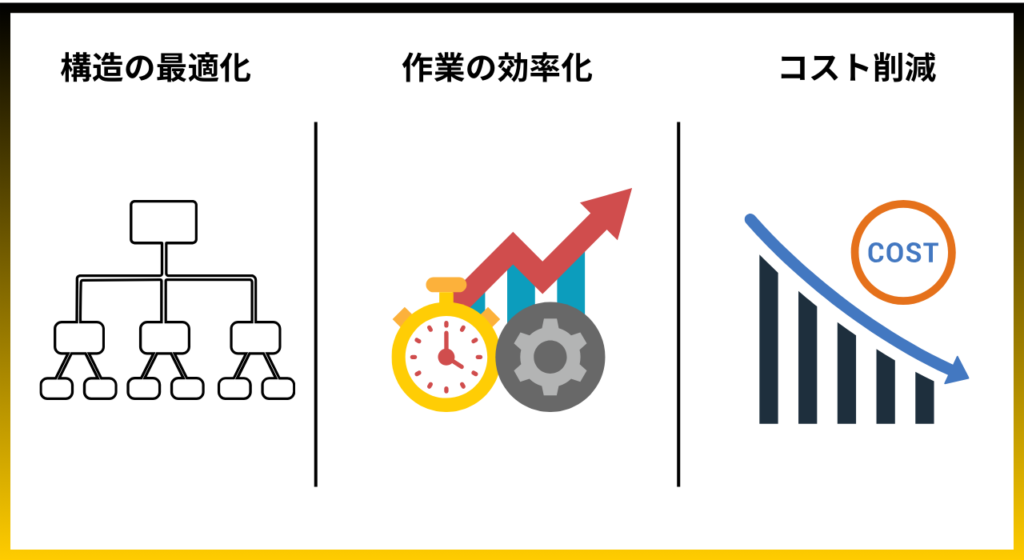

生成AIでSEO対策する3つのメリット

生成AIをSEO対策に取り入れると、コンテンツ制作の効率化や質の向上が期待できます。業務が多忙でSEO対策ができていない方のために、具体的なメリットを3つ解説します。

1.構成やフォーマットを最適化できる

生成AIは、SEOに強い記事構成案の作成をサポートしてくれます。

具体的な活用事例

プロンプト上で以下の内容を記載

- ターゲットキーワードの選定

- 記事のテーマの選定

- 想定読者の検索意図(Know、 Go、 Do、 Buyクエリなど)の指示

- ペルソナ像

上記のような内容をプロンプトに記載することで、「関連性の高い見出し構造」や、「読者の疑問を段階的に解消する論理的な構成案」を作成することが可能です。

強調スニペットを狙うためのQ&A形式、FAQ形式に適した書式や、リスト形式での表示を意識した構成など、特定の検索結果表示形式に合わせたフォーマットのアイデアを得られるのもメリットの1つです。

生成AIで構成を作成すると、網羅的で検索エンジンにも評価されやすい記事を効率的に作成可能です。

2.コンテンツの制作時間を短縮できる

コンテンツ制作には、以下の工数が発生しますが、これらの工程を生成AIを活用することで短縮することが可能です。

- リサーチ

- 構成作成

- 執筆

- 校正

▼生成AIでも省略できない工程

- 各工程における担当者のチェック

- 記事の内容を確認及び修正作業の実施

生成AIはこれらの工程の多くをサポートし、大幅な時間短縮を実現します。

一例を挙げると、関連情報の収集や競合分析など、数時間かかっていた作業を数分で終えたり、1記事分の下書き作成時間を半分以下に短縮したりできます。

定期的な情報更新、あるいは多言語でのコンテンツ展開が必要な場合は、生成AIのサポートが効果的です。

空いた時間は、より詳細なキーワード分析、ユーザーの深掘り、コンテンツの質を高めるための編集や推敲作業、あるいは効果測定や改善などに充当可能です。

3.費用とリソースを節約できる

記事制作を外部ライターに依頼する場合、記事の本数が増えるほど費用がかかります。社内リソースで対応する場合でも、担当者の人件費と貴重な業務時間が記事制作に費やされます。

生成AIを活用すると、記事制作にかかるコストを大幅に削減可能です。生成AIに記事の下書きや構成案を任せると、ライターへ依頼する作業範囲を限定できます。

社内担当者も、ゼロから記事制作する負担が軽減され、より効率的に作業を進められます。予算や人員が限られている中小企業やスタートアップでも、継続的なSEOコンテンツ制作をしやすくなるのがメリットの1つです。

節約できた費用やリソースは、専門家による監修、独自調査の実施、他のマーケティング施策(広告、SNS連携など)など、さらなる価値向上への投資に回すのがおすすめです。

生成AIでSEO対策するデメリット

生成AIはSEO対策に有効なツールですが、万全ではありません。生成AIのデメリットを正しく把握し、有効活用しましょう。

1.生成AIの情報が正確とは限らない

生成AIは、膨大な学習データにもとづいて統計的に有効だと判断した情報を生成しますが、その内容が常に正確という保証はありません。

学習データ自体に誤りが含まれていたり、情報が古くなっていたりする可能性があります。特に、医療、法律、金融などの専門分野(YMYL領域)や、最新の情報が求められるトピックでは、致命的な誤情報を含むリスクが高まります。

生成AIが生成した情報を鵜呑みにせず、必ず信頼できる公的機関の発表や学術論文、専門家の見解などを参照し、徹底した事実確認を行いましょう。誤った情報の発信は、Webサイトの信頼性を著しく損ない、読者の不利益にもつながりかねません。

2.コンテンツの品質が低下するリスクがある

生成AIは流暢な文章を作成できますが、必ずしも人間が求めるレベルに達しているとは限りません。具体的には以下のような品質低下の要因になることがリスクとして考えられます。

- 語尾の表現が不自然になる

- 業界内では使わない言い回しをする

- ニュアンスや伝え方が不自然

- 情報が古く、最新情報になっていない

- 他企業のコンテンツをそのまま引用した文章になっている

生成された文章が上記のような状態になっていることが非常に多いので人の目によるチェックは必須と言えるでしょう。

また、同じようなプロンプト(指示)で生成されたコンテンツは、他のWebサイトの記事と似通ったものになりやすく、オリジナリティに欠ける可能性もあります。

このようなコンテンツをそのまま公開すると、読者の満足度を低下させ、直帰率の上昇や滞在時間の減少を招き、結果的にSEO評価が低下しかねません。

生成AIはあくまで「下書きやアイデア出しの補助」と捉え、人間による丁寧な推敲、表現の調整、そしてブランドイメージやトーン&マナーに合わせた編集を徹底しましょう。

3.独自情報や自社の経験が含まれない

生成AIは、既存の膨大な情報を学習し、それらを組み合わせて新しいテキストを生成する仕組みです。

そのため、AI単独では企業や著者ならではの独自の体験談、具体的な成功や失敗事例、一次情報(自社調査データや顧客へのインタビューなど)、専門家としての見解など、オリジナルの情報を生み出すことが困難です。

※)独自情報について

プロンプト次第で出力することも可能です。

他サイトで掲載された情報がそのまま出力されることが大半である他、架空の実績などになるため、現実的ではありません。

SEOにおいて高く評価され、読者から支持されるコンテンツを作るためには、他では得られない独自性や一次情報が重要視されます。

AIが生成した一般的な情報に、人間が自身の経験や専門知識、独自の視点を加えることで、読者にとって価値の高いコンテンツが完成します。生成AIのみのコンテンツは、独自性のない低品質なコンテンツになりやすいので注意しましょう。

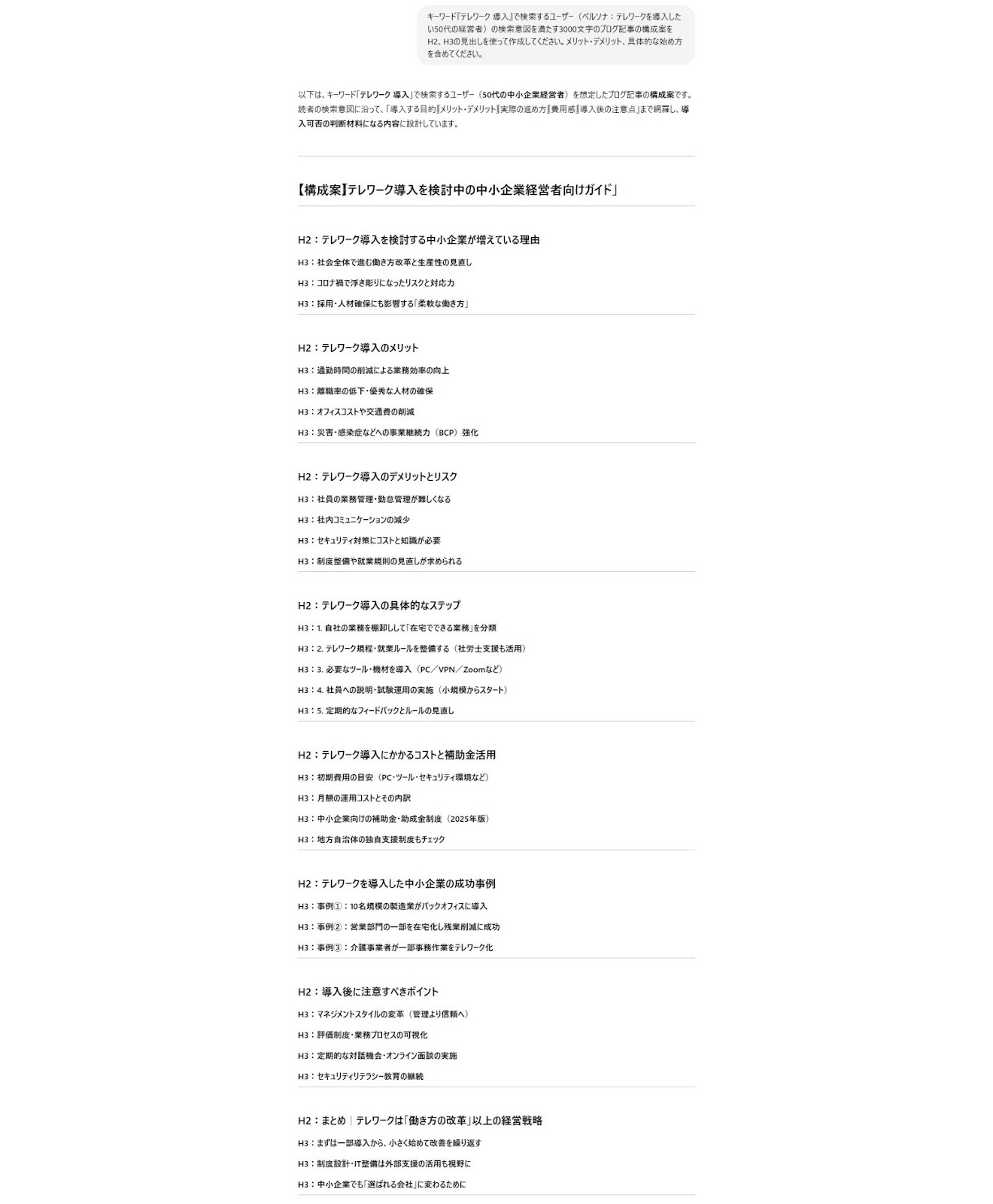

生成AIでSEO記事を作る際の手順

生成AIを活用して効率的かつ高品質なSEO記事を作成する手順は、以下のとおりです。

- 記事の企画立案(生成AI)

- ペルソナ設定(生成AI)

- リサーチ(生成AI)

- 構成作成(生成AI)

- 構成を手動で調整

- 記事制作(生成AI)

- 記事を手動で調整

- 記事の校正(生成AI)

上記の手順に沿ってSEO記事制作を進めると、効率と品質のバランスがいい記事を制作できます。

1.コンテンツの企画立案(生成AI)

記事を制作する際は、どのようなテーマで、どのキーワードを狙い、どのような読者に届けたいかを明確にする必要があります。目的のない記事は誰にも届かず、長文にしても低品質なコンテンツと評価されかねません。

生成AIを活用して、サジェストキーワードや再検索キーワードを分析することが大切です。

また、「〇〇(ターゲット層)が抱える悩みは?」「△△(商品カテゴリ)の潜在的なニーズは?」を問いかけて、テーマのアイデアを広げることも有効です。

生成AIの分析結果をもとに、最終的なキーワード選定やテーマ決定は、自社の強みやターゲット市場を考慮し、人間が戦略的に判断します。

2.ペルソナ設定(生成AI)

誰に記事を届けたいのか、その人物像を具体的に設定する「ペルソナ設定」は、読者に響く記事を作る上で欠かせません。

- 年齢

- 性別

- 職業

- ライフスタイル

- 情報収集の方法

- 抱えている課題や目標

上記を詳細に設定できると、記事の切り口やトーン&マナー、含めるべき情報が明確になります。

具体的なプロンプトイメージ(簡易)

「30代の働く女性が美容に関して抱える悩みは?」「中小企業の経営者が情報収集に使うSNSは?」

など、具体的な質問をAIに投げかけると、ターゲット層への理解を深めるための情報を効率的に収集可能です。

設定したペルソナは、構成作成や記事執筆において、「この人に向けて書いている」という明確な指針となり、ブレのない一貫した記事制作を実現する土台になります。

3.リサーチ(生成AI)

設定したテーマとペルソナにもとづき、生成AIで記事の質と信頼性を担保するために以下のような情報収集を行います。

- 関連するトピックの概要把握

- 参考となる論文や統計データの抽出

- 競合上位サイトの記事構成

- 主要な論点の要約

短時間で上記のような幅広い情報を収集し、記事に必要な要素を洗い出します。ただし、AIが提供する情報の正確性は別途チェックし、鵜呑みにしないことが重要です。

生成AIによるリサーチはあくまで網羅的な情報収集の補助的な手段と捉え、情報の精査や深い理解には、人間による確認が必要です。

4.構成作成(生成AI)

生成AIに以下のプロントを具体的に伝えることで、SEOに最適化された見出し構造(h2, h3タグなど)を含む構成案のたたき台を作成可能です。

- ターゲットキーワード

- テーマ

- 想定読者(ペルソナ)

- 記事の目的(情報提供、問題解決、購入促進など)

具体的なプロンプトイメージ(簡易)

キーワード『リモートワーク 効率化』、ペルソナ『初めてリモートワークを導入する企業の担当者』向けに

具体的なツール紹介も含めた問題解決型の記事構成案をH2、H3見出しで作ってください

AIはSEOの基本原則や読者の検索意図を考慮した構成を提案してくれるため、構成作成の時間を大幅に短縮し、読者に役立つ構成の骨組みを効率的に作れます。

5.構成を手動で調整

生成AIが作成した構成案は、あくまで土台となるため、完成形として使用すべきではありません。必ずSEO担当者や編集者が戦略的な視点から構成を確認し、調整を加える必要があります。

ターゲットキーワードが各見出しに適切かつ自然に配置されているか、読者の検索意図や多様なニーズ(検索ジャーニー)を考慮した流れになっているか、そして最も重要な点として、競合サイトにはない独自の価値や視点をどのように盛り込むかを検討しましょう。

さらに、既存記事との内部リンク戦略やCTA(読者への行動喚起)の適切な配置もこの段階で盛り込みます。生成AIの網羅的な情報に人間の経験と知識が反映された構成こそが、質と独自性を決定づける際に重要です。

6.記事制作(生成AI)

調整を経た最終的な記事構成案にもとづき、生成AIに本文を執筆してもらいましょう。

具体的に指定すべき項目

- 記事の見出し

- 設定したペルソナ

- 文体のトーン(例:専門的、親しみやすい、フォーマル)

- 含めてほしいキーワード

- 関連情報

- 想定文字数

「見出し『〇〇』の本文を作成してください。ペルソナ『△△』に語りかけるように、専門用語を避けつつ、キーワード『××』と『◇◇』を含めて約500字で解説すること。」のように指示すると、より意図に近い文章を生成できます。

ただし、AIが生成した文章はあくまで下書き、あるいは素材と捉え、後の編集工程で修正する前提で利用するのがポイントです。

7.記事を手動で調整

AIが生成した記事本文は、いわば原石の状態です。これを読者にとって価値ある情報へと修正するために、手動での調整が欠かせません。文章全体の流れを読み、不自然な表現や冗長な言い回しを修正し、よりわかりやすくて読みやすい文章へと整えます。

情報の正確性を再度確認し、必要に応じて最新情報への更新や、より具体的なデータの補足、信頼できる引用元の明記を行います。そして大切なのが、AIだけでは生成できない以下のような独自情報の追加です。

生成AIでは賄うことができない内容について

- 自社の具体的な事例紹介

- 担当者自身の体験談

- 専門家としての深い知見

- 独自の分析や考察

- 読者への問いかけ

上記を盛り込み、高品質な記事へと仕上げていきます。ゼロから文章を考えるよりも、生成AIが作成した記事を修正していくほうが、考える時間も短縮できるのでリソースを最適化できます。

8.記事の校正(生成AI)

校正作業では、以下のチェックを行います。

- 誤字脱字

- 文法的な誤り

- 不適切な表現

- 句読点の使い方

- 表記ゆれ(例:「AI」と「ai」、「Web」と「web」など)

文章全体の論理構成に矛盾がないか、事実関係に誤りがないかも確認しましょう。特に固有名詞、専門用語、数値データ、日付などが正確かどうかを再確認します。

生成AIで「以下の記事を校正してください。」と入力し、記事を貼り付けると詳細にチェックしてもらえます。生成AIだけに頼らず、最終的に人間の目でも丁寧に読み返し、確認することで記事の品質を保ちましょう。

執筆者とは別の担当者が客観的な視点で校正を行う(ダブルチェック)ことで、見落としを防ぎ、より高い精度を確保できます。

生成AIでSEO対策を意識したプロンプト事例

生成AIから期待通りの回答を得るためには、具体的な指示(プロンプト)を与える技術が必要です。SEO記事制作の各段階で役立つ具体的なプロンプト例を、代表的なChatGPTの活用ポイントと共に解説します。

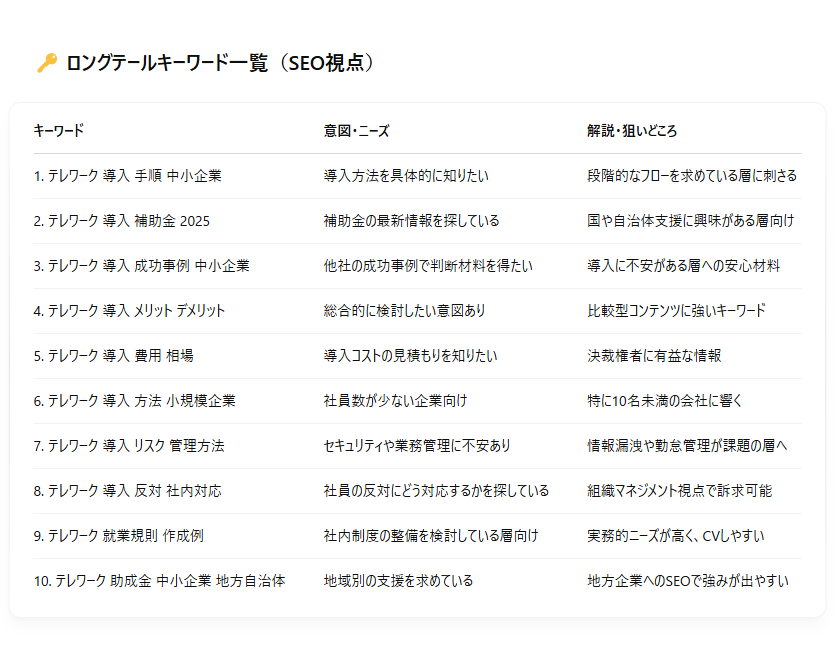

キーワードリサーチのプロンプト例

「メイントピック『テレワーク 導入』に関連する、検索ボリュームがあり、かつ競合性が比較的低いロングテールキーワードを10個提案してください。ターゲットは中小企業の経営者や人事担当者です。」

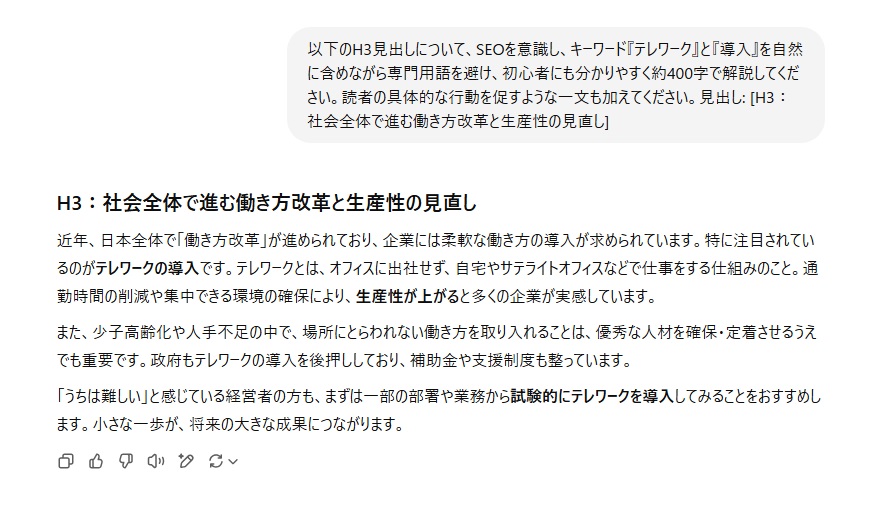

上記のプロンプトを使うと、次のような回答を得られました。

「ロングテールキーワード」を抽出してもらえると、より具体的でコンバージョン(問い合わせやサービス購入など)につながりやすいキーワードを効率的に探せます。

ChatGPTが提案したキーワードをもとに、関連する質問形式のキーワード(「テレワーク 導入のコストは?」など)をAIに尋ねたりすることで、コンテンツのアイデアを広げ、読者の多様な検索意図に応えるためのヒントを得られます。

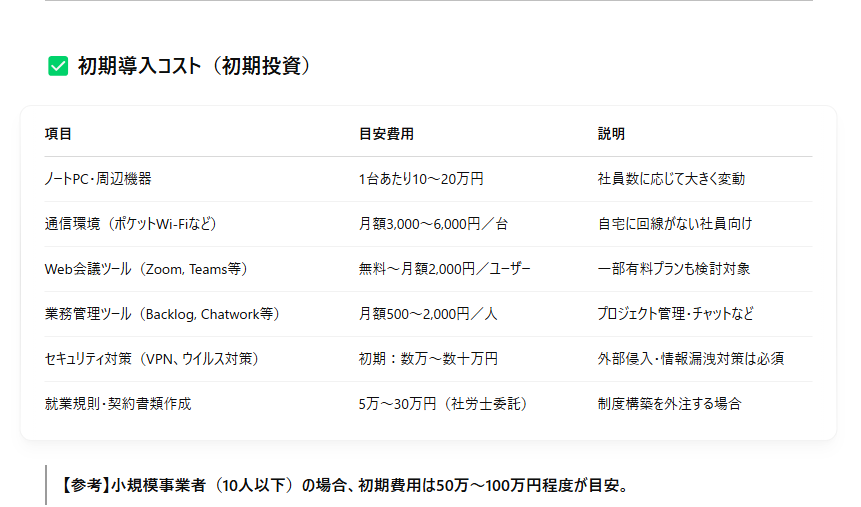

構成案作成のプロンプト例

「キーワード『テレワーク 導入』で検索するユーザー(ペルソナ:テレワークを導入したい50代の経営者)の検索意図を満たす3000文字のブログ記事の構成案をH2、H3の見出しを使って作成してください。メリット・デメリット、具体的な始め方を含めてください。」

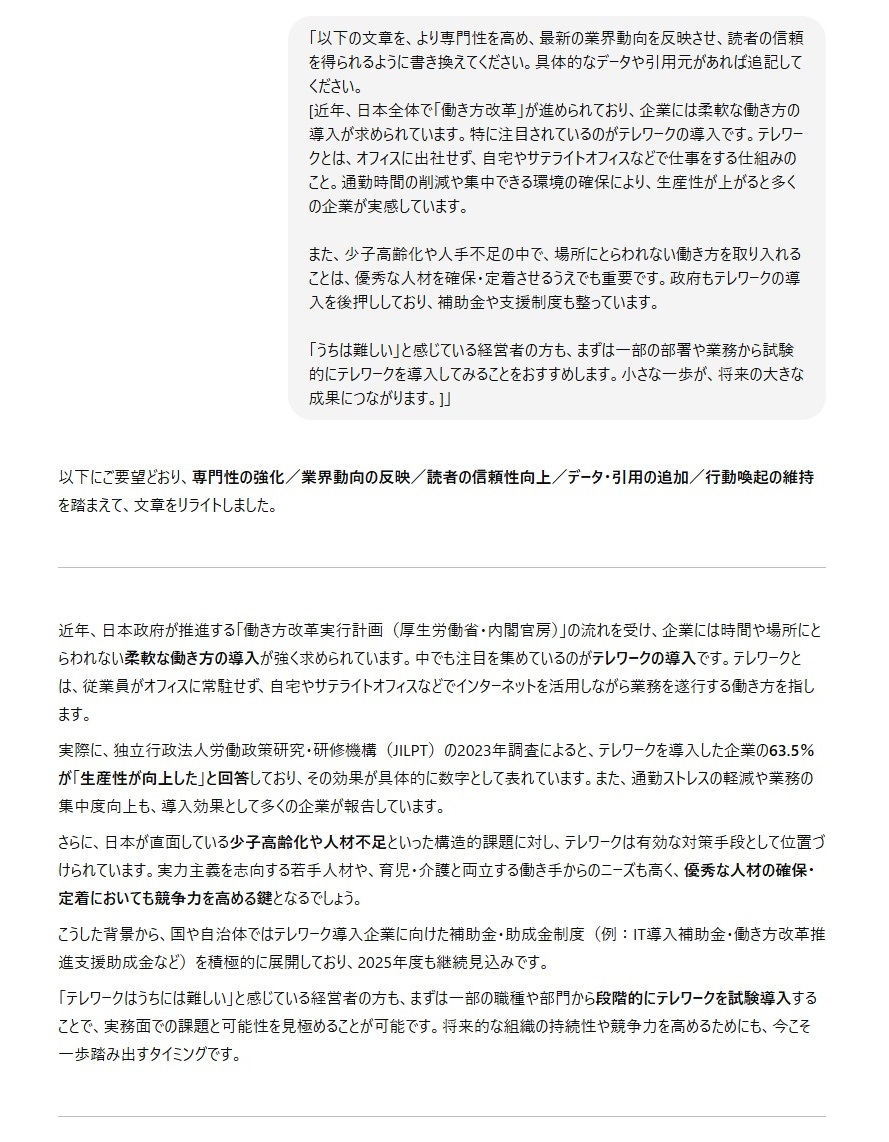

ChatGPTは、以下のような構成を作成してくれました。

ターゲットキーワードとペルソナ、そして含めるべき主要な要素を指定すると、読者の疑問やニーズに応える論理的な記事構成案が作れます。

「検索意図を満たす」と指示するのがポイントで、ChatGPTは情報収集(Know)から具体的な行動(Do)までを段階的に促す構成を意識します。

提案してもらった構成案を下地として、さらに独自の情報や最新情報を加える見出しを追加したり、競合記事と比較して差別化を図るための要素を検討したりしましょう。

本文執筆のプロンプト例

「以下のH3見出しについて、SEOを意識し、キーワード『〇〇』と『△△』を自然に含めながら専門用語を避け、初心者にも分かりやすく約400字で解説してください。読者の具体的な行動を促すような一文も加えてください。見出し: [具体的な見出しテキスト]」

特定の用語解説のみの場合、読者の具体的な行動を促すプロンプトは削除しても問題ありません。

このプロンプトは、指定した見出しに対して、具体的な執筆条件(キーワード、文字数、トーン、ターゲット読者層、目的)を指定しているのが特徴です。

「SEOを意識し」という指示でキーワードの重要性を伝え、「自然に含めながら」で不自然なキーワードの詰め込みを抑制しています。

「専門用語を避け、初心者にも分かりやすく」でペルソナに合わせた難易度調整を指示しています。生成された文章をもとに、人間がさらに表現を修正し、具体例や体験談を加えて肉付けしていくことが重要です。

リライトのプロンプト例

「以下の文章を、より専門性を高め、最新の業界動向を反映させ、読者の信頼を得られるように書き換えてください。具体的なデータや引用元があれば追記してください。

[リライトしたい元の文章]」

一度執筆した記事をリライトする際に上記のプロンプトを使用した結果、以下のような文章になりました。

上記のプロンプトは、既存の文章を特定の目的(専門性向上、信頼性向上)に合わせて改善するためにChatGPTを活用する例です。

単に書き換えるだけではなく、「専門性を高め」「最新の業界動向を反映」「読者の信頼を得られるように」などの具体的な改善の方向性を示しているのがポイントです。

さらに「具体的なデータや引用元の追記」を指示し、客観的な根拠にもとづいた説得力のある文章への改善を促しています。リライト前の文章とChatGPTが生成した文章を比較検討し、良い部分を取り入れつつ情報の正確性を担保しましょう。

タイトル案作成のプロンプト例

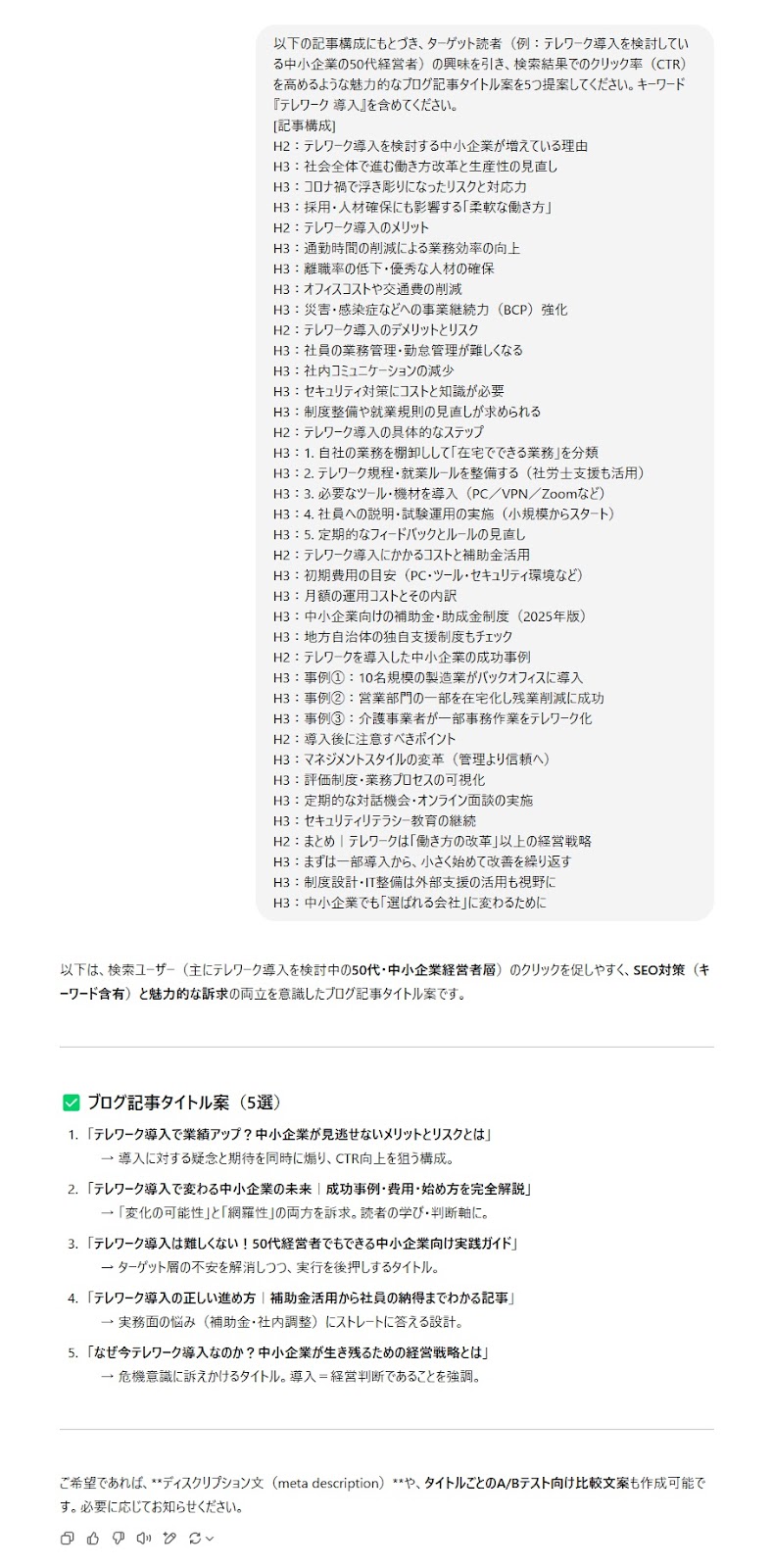

「以下の記事内容にもとづき、ターゲット読者(例:テレワーク導入を検討している中小企業の50代経営者)の興味を引き、検索結果でのクリック率(CTR)を高めるような魅力的なブログ記事タイトル案を5つ提案してください。キーワード『テレワーク 導入』を含めてください。」

上記のプロンプトは、記事の内容とターゲット読者、そして含めるべきキーワードをChatGPTに伝え、クリックされやすいタイトル案を複数生成させることを目的としています。

「クリック率(CTR)を高める」という具体的な目標を示すことで、ChatGPTは疑問形にしたり、読者のメリットを提示したりするなど、効果的なタイトルのパターンを考慮します。

「5つ提案して」のように数を指定しておくと、選択肢の中から最適なものを選んだり、組み合わせたりできるのでおすすめです。

生成されたタイトル案を参考に、さらに微調整を加えて記事の魅力を最大限に伝えるタイトルを作成しましょう。

生成AIでSEO対策する際の注意点

生成AIはSEO対策の効率化に大きく貢献しますが、その利用には慎重さが求められます。Googleのガイドラインに違反せず、生成AIを効率的に活用する上で注意すべきポイントを解説します。

生成AIのみで作ったコンテンツはSEO対策にならない

生成AIが出力した文章をそのままコピー&ペーストして公開するだけでは、効果的なSEO対策にはなりません。Googleは一貫して、ユーザーに独自の価値を提供しない、低品質なコンテンツの評価を下げる方針を明確にしています。

特に、大量のAIコンテンツの自動生成や、内容の薄いアフィリエイト記事の量産などは、Googleのスパムに関するポリシーに違反するとみなされ、厳しいペナルティの対象となる可能性があります。

生成AIはあくまで効率化のためのツールの1つで、コンテンツの最終的な品質と価値に対する責任は、サイト運営者やコンテンツ制作者が負わなければいけません。

人間による丁寧な編集、事実確認、独自情報の追加、そして読者への配慮などの付加価値を与える工程を経て、初めて読者と検索エンジンの双方に評価されるSEO対策になります。

AIはSEO対策の「手段」であり、「目的」ではないことを忘れないようにしましょう。

事実確認を徹底する

生成AIは、学習データに含まれる情報にもとづいて文章を生成しますが、その情報が正確であるか、最新であるかを自己判断する能力はありません。

そのため、AIが生成した内容には、意図せず誤った情報や古い情報、あるいは文脈に合わない不確かな情報が含まれている可能性が常にあります。

生成AIが提示した情報は必ず、信頼できる公的機関の発表や学術論文、その分野の専門家のWebサイトや書籍など、一次情報源を参照し、裏付けを取る必要があります。

情報の正確性を担保できない場合は、安易に公開せず、専門家に監修を依頼するか、公開を見送るという判断も必要です。

誤った情報の発信は、読者に不利益を与えるだけでなく、サイト全体の信頼性を著しく損ないかねません。生成AIの回答には常に批判的な視点を持ち、情報の真偽を見極める姿勢が求められます。

独自情報を手動で盛り込む必要がある

現代のSEO対策では、他のどこにもない独自の価値を提供することが重要視されています。

生成AIは、既存の膨大な情報を効率的に処理し、要約や再構成を行うのは得意ですが、全く新しい情報や独自の視点を生み出すことは基本的にできません。

そのため、生成AIの文章や構成案に対して、人間が意図的に以下のような「独自情報」を加えていく作業が必要です。

- 運営者自身の具体的な経験に基づく体験談

- 顧客へのインタビューやアンケート結果

- 自社製品やサービスを活用した具体的な成功事例

- 地域に根ざしたローカルな情報

上記のような独自情報を記事の導入部、具体例、結論などに戦略的に盛り込むと、コンテンツに深みと説得力が増し、読者の共感や信頼を得やすくなります。

生成AIに頼りきりでは実現できない、人間ならではの付加価値こそが、SEO対策に欠かせない要素です。

人の心を動かす文章は人間のほうが得意

生成AIは、論理的で整然とした文章や、情報を網羅的にまとめた説明文を作成することが得意です。

しかし、読者の感情に深く訴えかけ、共感を呼び、そして最終的に行動を促すような、「人の心を動かす」文章表現は、人間の感性や経験に劣ります。

例えば、以下のような表現方法は生成AIには理解が難しい分野です。

- 読者が抱える悩みや痛みに寄り添う共感の言葉

- 困難を乗り越えた成功事例がもたらす希望

- ブランドや商品に込められたストーリー

- 執筆者の情熱や個性が伝わるユーモアや語り口

- 読者との対話を意識した問いかけ

SEO対策は単なる順位獲得競争ではなく、読者と良好な関係を築き、ファンになってもらうためのコミュニケーション活動でもあります。

AIが生成した文章をベースにしつつ、最終的には人間が読者の心に響くような言葉を選び、温かみや熱意を込めて文章を作る必要があります。

長期的なSEO対策には、読者エンゲージメントを高め、Webサイトへのロイヤリティ(信頼や親しみ)を育む言葉や表現が欠かせません。

まとめ

生成AIは、SEO対策におけるキーワードリサーチ、構成案作成、記事下書きなどの作業を効率化するツールです。

しかしその一方で、生成される情報の不正確さ、機械的な文章、そして何よりも独自性の欠如などのデメリットも存在します。

Googleは一貫して、ユーザーにとって真に価値のある高品質なコンテンツを評価する姿勢を明確にしているため、人間による徹底したファクトチェックや読者の心に響く表現への編集、そして独自の経験や知見に基づいた情報の追加が必要です。

生成AIをアシスタントとして活用して、効果的なSEO対策を実現しましょう。