AI検索やLLM(大規模言語モデル)の進化により、検索エンジンの仕組みは大きく変化しています。その中心概念の一つが「クエリファンアウト(Query Fan-out)」です。

従来の「1つの質問に1つの回答」という構造ではなく、1つの質問を複数の小さな検索(サブクエリ)に分解し、総合的に判断する仕組みです。本記事では、クエリファンアウトの意味・仕組み・LLMとの関係、そしてWebサイト運営者が取るべきSEO対策までを詳しく解説します。

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

COOMIL(クーミル)株式会社 代表取締役。神奈川県出身。東京薬科大学大学院を修了後、大手製薬会社にて研修開発に従事する。2016年にファングロウス株式会社を創業し、マーケティング、広告運用、YouTube、SEO対策を駆使し、2年で売上1億円強かつ利益率40%強の会社へとグロースさせ、株式譲渡。YouTubeチャンネルのプロデュース・原稿制作・出演・撮影・編集の全てを自ら行い、運営10ヶ月で登録者数1万人突破させる(現在3万人越え)。IT業界だけでなく実店舗経営の知見を活かし、クライアント様の課題の本質を捉えて、「結果が出るマーケティング施策」をご提案致します。サイトを公開後も運用をお任せ頂き、サイトだけでなく「事業規模の拡大を目指す」ことがクーミルのモットーです。

■経歴

2014年 東京薬科大学大学院終了

2014年 第一三共株式会社

2016年 ファングロウス株式会社 創業

2019年 一般社団法人スーパースカルプ発毛協会(FC本部) 理事

2021年 ファングロウス株式会社 株式譲渡

2021年クーミル株式会社 創業

■得意領域

SEO対策

コンテンツマーケティング

リスティング広告

オウンドメディア運用

フランチャイズ加盟店開発、集客

■保有資格

Google アナリティクス認定資格(GAIQ)

Google 広告検索認定資格

Google 広告ディスプレイ認定資格

Google 広告モバイル認定資格

■SNS

X(旧Twitter):https://twitter.com/ryosuke_coomil

YouTube:https://www.youtube.com/@marketing_coomil

お悩みを無料で相談する

Step1

ありがとうございます

弊社にご相談頂きまして

誠にありがとうございます。

クーミル株式会社では、

1つ1つのご相談を真剣に考え、

最適解をご提供出来るよう日々努めております。

可能な限り、即日ご返信を心掛けておりますが、

相談内容や、

営業日の関係で少々、

お待たせさせてしまうかも知れません…。

目次

- クエリファンアウトとは何か?その基本概念

- クエリファンアウトの定義・仕組み

- 従来の検索(キーワードマッチング)との違い

- どのように動いているか?サブクエリ生成の流れ(詳細版)

- ステップ①:Semantic Parsingユーザーのクエリを意味的に分解する

- ステップ②:Fan-out複数のサブクエリを生成

- ステップ③:サブクエリごとに検索・情報取得

- ステップ④:Fan-in情報の統合とスコアリング

- ステップ⑤:自然言語での再構成と出力

- クエリファンアウトが注目されている理由

- LLM・AI検索時代における情報取得構造の変化

- AIモードや生成AI検索がユーザー検索行動を変えている

- SEOやコンテンツ戦略における“点から面”への移行

- LLMとクエリファンアウトの関係性

- LLMがサブクエリを生成・統合するしくみ

- RAG(検索拡張生成)・Knowledge Graph(ナレッジグラフ)との関係

- RAG:クエリファンアウトを実現する技術基盤

- Knowledge Graph:サブクエリ同士を結ぶデータベース

- AIに「選ばれる」コンテンツ施策について

- Webサイト運営者・SEO担当者が押さえるべき新時代の対策

- キーワード設計の再構築:トピッククラスター戦略

- コンテンツ構造・内部リンク・FAQ形式の活用

- E-E-A-T・構造化データ・技術的SEOの見直し

- まとめ

クエリファンアウトとは何か?その基本概念

クエリファンアウトとは、ユーザーの質問(クエリ)をAIが複数のサブクエリに分解し、並列的に情報を取得する検索手法です。

従来のキーワードマッチングに比べ、より文脈的・意味的に正確な回答を導き出すのが特徴です。

クエリファンアウトの定義・仕組み

クエリファンアウト(Query Fan-out)とは、1つの検索クエリをAIが複数のサブクエリに展開(Fan-out)し、それぞれを同時に処理して統合する仕組みを指します。

検索意図をより深く理解するため、単語単位ではなく概念単位で情報を取得します。

例:ユーザーの質問

「生成AIの仕組みを教えて」

AIが内部で行うサブクエリ

- 「生成AIとは何か」

- 「生成AIの仕組み」

- 「LLMと生成AIの違い」

- 「生成AIの代表的なモデル例」

このように複数の観点で情報を収集し、最終的に統合・要約した回答を返します。これがクエリファンアウトの基本的な流れです。

従来の検索(キーワードマッチング)との違い

クエリファンアウトは、従来の「キーワード一致型検索」とは本質的に異なります。旧来のSEOでは、特定のキーワードをタイトルや見出しに入れることで上位表示を狙いましたが、AI時代の検索は“関連性の網”を見ています。

| 比較項目 | 従来の検索 | クエリファンアウト |

|---|---|---|

| 処理方法 | キーワード一致 | 意味・文脈解析 |

| 情報取得 | 1つのクエリ | 複数サブクエリを並列実行 |

| 精度 | 限定的(単一視点) | 多角的・総合的 |

| 評価軸 | 被リンク・KW密度 | 情報網羅性・関係性・信頼性 |

つまり、クエリファンアウトに対応するためには「1ページ1キーワード」ではなく、「1テーマを深く・広く説明する構成」が求められます。

どのように動いているか?

サブクエリ生成の流れ(詳細版)

クエリファンアウトは、AI(特にLLM)がユーザーの質問を受け取り、複数の観点から情報を検索・収集・要約して最終的に「統合回答」を生成する仕組みです。

一連の流れは大きく以下の5ステップで構成されています。

- ユーザーのクエリを意味的に分解する

- 複数のサブクエリを生成

- サブクエリごとに検索・情報取得

- 情報の統合とスコアリング

- 自然言語での再構成と出力

ステップ①:Semantic Parsing

ユーザーのクエリを意味的に分解する

まずAIは、ユーザーの入力を単語ベースではなく意味単位(トークンやコンセプト)で解析します。単語の並びではなく、質問の「意図」を理解する段階です。

例:ユーザーのクエリ

「ChatGPTの仕組みをわかりやすく教えて」

AI内部の理解(意味単位)

- 「ChatGPT」=特定のLLMモデル

- 「仕組み」=構造・学習プロセス・動作原理

- 「わかりやすく」=非専門家向け要約形式

AIはこれらの意味構造を抽出し、次の段階で複数の検索観点(サブクエリ)を立てます。

ステップ②:Fan-out

複数のサブクエリを生成

ここでAIは、主クエリを複数の具体的な質問(サブクエリ)に展開します。それぞれが異なる角度から同一テーマを掘り下げるものです。

例:ChatGPTの仕組み → Fan-out生成例

- ChatGPTはどんな技術で作られている?

- ChatGPTと通常のAIとの違いは?

- ChatGPTはどのように文章を生成している?

- ChatGPTが参照しているデータの種類は?

- ChatGPTの学習プロセスやアルゴリズムは?

このように、元クエリを複数の意味的な質問に細分化し、同時並行で検索を行います。

ステップ③:

サブクエリごとに検索・情報取得

次に、AI(または検索エンジン)は各サブクエリを独立して実行します。ここでは、検索エンジンにインデックスされた情報や知識ベース(Knowledge Base)を活用し、関連する文脈情報を取得します。

LLMの処理を分かりやすくイメージ

| サブクエリ | 検索対象 | 取得情報例 |

|---|---|---|

| ChatGPTはどんな技術で作られている? | 技術文書、公式ブログ | Transformer構造、OpenAI API概要 |

| ChatGPTと通常のAIとの違いは? | 比較記事・論文 | LLMの自己回帰生成方式など |

| ChatGPTの学習プロセスは? | 論文・技術ブログ | 教師あり学習+RLHF(人間のフィードバック学習) |

| ChatGPTが参照しているデータ | モデルドキュメント | Webテキスト・書籍・コードなど |

ここで得られた各サブクエリの結果は、AI内部の「メモリ空間」や「ベクトルDB(RAG構造)」に一時的に格納されます。

ステップ④:Fan-in

情報の統合とスコアリング

AIは、収集した情報を単純に並べるのではなく、信頼性・重複・関連性スコアをもとに統合・要約します。この段階を 「Fan-in」と呼ぶこともあります。

- サブクエリごとの回答をスコアリング(信頼度評価)

- 重複・矛盾する情報を除去

- 全体の一貫性を保ちつつ文章を再構成

- 必要に応じて再検索(Re-ranking/再取得)

イメージ

SubQuery1 → 部分回答A(信頼度0.85)

SubQuery2 → 部分回答B(信頼度0.91)

SubQuery3 → 部分回答C(信頼度0.88)

↓

統合処理(B+A+C)→ 「ChatGPTの仕組みとは、Transformer構造を用いたLLMで…」

このように、AIは各情報の“根拠スコア”を内部的に計算し、最も整合性の高い説明を生成します。

ステップ⑤:

自然言語での再構成と出力

最後に、統合された情報が自然言語生成(Natural Language Generation)によってユーザーに返されます。この段階では、対象ユーザーの理解度・トーン・質問意図を考慮し、回答の表現形式を最適化します。

生成形式の例

- 要約回答

(例:「ChatGPTはTransformer構造を基盤に、自己回帰型で文章を生成するAIです。」) - 箇条書き

(学術系クエリの場合) - ストーリー型解説

(非専門家向け)

AIはこの「出力生成」においても、内部的に「どの部分を引用するか」「どの根拠を使うか」を再選定しています。この動きが、Googleなどの生成AI検索(SGE)でも同様に採用されています。

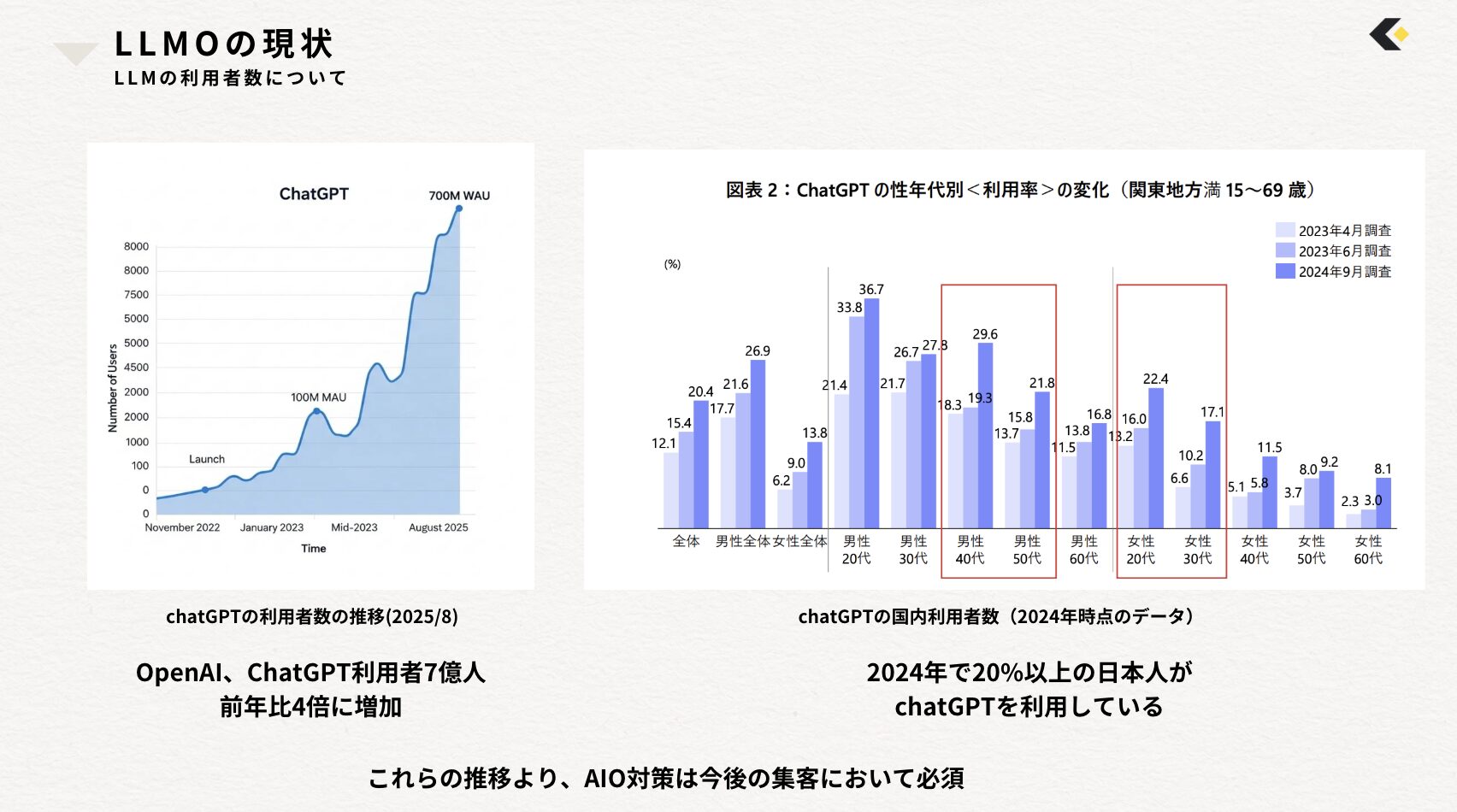

クエリファンアウトが注目されている理由

LLM(AIO、Chat GPTなど)の出現検索技術のトレンドは「単一ワード対策」から「概念理解」へと進化しています。

ChatGPTやGeminiなどの生成AIが主流化する中で、検索エンジンがAIによる理解構造を取り込んでいるため、クエリファンアウト対応はSEOに直結します。

LLM・AI検索時代における情報取得構造の変化

LLM(大規模言語モデル)は「理解」と「生成」を同時に行う構造を持ちます。従来は「ユーザー → 検索 → 結果」だった流れが、現在は「ユーザー → LLMによる複数検索 → 要約回答」に変化しました。

- AIがクエリを自動で分割し、複数情報を統合

- 検索エンジンが“情報の質と関係性”を評価

- SEOは「単語対策」ではなく「情報ネットワーク設計」へ

つまり、クエリファンアウトはLLM型検索の骨格となる技術であり、AI検索で露出するかどうかを左右する要因の一つになっています。

LLMについてより詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。

LLMOとは?SEOとの比較、AI検索時代のLLMO対策方法について解説

AIモードや生成AI検索がユーザー検索行動を変えている

Googleが導入を進めている「SGE(Search Generative Experience)」や「AI Overviews」は、明確にクエリファンアウト構造を採用しています。1つの質問に対し、AIが複数サイトから関連情報を抽出し要約しているためです。

- Google AI Modeは1クエリ→複数クエリ→統合回答の流れ

- コンテンツがAIに引用されるためには「部分的に回答可能」である必要

- FAQ形式・段階的説明・比較表などがAI抽出されやすい

つまり、AIに引用されるコンテンツ構造が新たなSEO対策となっています。これらのLLMを利用するユーザー数は加速度的に増加しているため、クエリファンアウトの概念を理解することが重要となっています。

SEOやコンテンツ戦略における“点から面”への移行

クエリファンアウトに対応するには、キーワード単位ではなくトピック単位でのSEO戦略が必要です。GoogleもE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を評価軸にしており、関連ページ群(トピッククラスター)が評価されやすくなっています。

今すぐできる今後の対策について

- メインテーマを中心に「補助記事・Q&A」を複数用意

- 関連コンテンツを内部リンクで接続

- 1つのテーマを多面的に説明(定義・比較・活用・注意点など)

| 従来SEO | クエリファンアウト対応したSEO |

|---|---|

| キーワード単位 | トピック単位 |

| ページ分散 | 構造的リンク |

| 表面的説明 | 意味的網羅性 |

クエリファンアウト時代では、「検索意図を網で拾う」ことが勝ち筋です。

LLMとクエリファンアウトの関係性

LLM(大規模言語モデル)は、前述した通りクエリファンアウトを採用しています。AIが自動で質問を細分化し、検索結果を統合して文章を生成するため、LLMとクエリファンアウトは切っても切れない関係と言えるでしょう。

LLMがサブクエリを生成・統合するしくみ

LLMは、ユーザーの質問を受け取ると内部でトークン化(意味分解)を行い、関連するテーマを複数抽出します。

それぞれのテーマごとに「サブクエリ」を生成し、必要な情報を収集・統合して自然言語で回答を構築します。

処理ステップ

- 入力文を意味解析 → 関連トピック抽出

- 各トピックに対して検索(Web・知識ベースなど)を実施

- 取得結果を要約・統合し整合性を評価

- 最終的な回答文を生成(自然言語化)

このように、LLMが「クエリを広げて(Fan-out)」「統合して(Fan-in)」回答する構造が、AIによる自然な応答を支えています。

RAG(検索拡張生成)・Knowledge Graph(ナレッジグラフ)との関係

クエリファンアウトの仕組みを技術的に支えているのが、以下の2つです。

- RAG(検索拡張生成)

- Knowledge Graph(ナレッジグラフ)

どちらもAIが情報を探索・理解・統合するための「外部知識インターフェース」として機能します。

RAG:

クエリファンアウトを実現する技術基盤

RAG(検索拡張生成)は、LLMが外部データベースからリアルタイムに情報を取得し、それをもとに回答を生成する技術です。

- ユーザーの質問をLLMが解析

- サブクエリを複数生成(Fan-out)

- 検索エンジン・ベクトルDBに問い合わせ

- 得られた情報を統合(Fan-in)し回答を生成

特徴

- 静的学習データではなく、最新情報を取得可能

- 回答の「根拠」を明示でき、信頼性が高い

- ChatGPTやPerplexityなどのAI検索に採用

RAGはクエリファンアウトを「検索として動かすエンジン」であり、SEO的には外部文脈に拾われる仕組みとも言えます。

Knowledge Graph:

サブクエリ同士を結ぶデータベース

Knowledge Graph(ナレッジグラフ)は、AIが情報同士の関係性を理解するための知識構造データベースです。クエリファンアウトによって展開されたサブクエリ同士を結び、文脈の連続性を保持する役割を担います。

このナレッジグラフの考えのもと、LLMO対策として構造化マークアップを実装することが有効であると言われています。

構造イメージ

「ChatGPT」

└開発元 → OpenAI

└技術 → Transformer構造

└応用分野 → 文章生成/要約/検索支援

└関連概念 → LLM/生成AI/RAGナレッジグラフを構築するにはどんなことをすべきか

では、Webサイトでナレッジグラフを構築するために、クーミルでは以下の項目を行うことを推奨しています。

- 各ページごとに最適な「構造化データ(Schema.org)」の設定する

- 記事ページにも構造化データ(記事/FAQ)を組み込み、AIが読み取りやすい状態にする

このようなナレッジグラフ的な構造を意識したサイト設計が、AI検索時代のSEOで有効となります。

AIに「選ばれる」コンテンツ施策について

クエリファンアウト+RAG+ナレッジグラフの時代では、「AIが引用しやすい構造」および、信頼性、独自性があるコンテンツ上位表示されます。

つまり、AIが理解・再利用しやすい形式で情報を提示することが新たな最適化軸です。

- 見出し構成(H2/H3)で論理が明確

- FAQ・箇条書き・定義表現が多い

- 構造化データ(FAQ Schema、Article Schemaなど)に対応

- 内部リンクで補足情報を明示的に接続

- 専門用語の定義と関連項目が明確

表:AI引用率を高めるポイント

| 項目 | 効果 | 実装難易度 |

|---|---|---|

| 構造化データ対応 | LLM理解の促進 | 中 |

| 明確な見出し・要約 | サブクエリに対応 | 低 |

| 関連リンク構造 | AIの知識連結を補助 | 中 |

| ソース明示・出典記載 | 信頼性向上 | 低 |

| 検索順位 | AIからの引用・参照率の向上 | 高 |

SEOにおける“検索上位”とは、AIに「最も参照される」状態を意味する時代に変わりつつあります。

Webサイト運営者・SEO担当者が押さえるべき新時代の対策

クエリファンアウトを理解すると、AIやLLMがどのように情報を収集しているかが明確になります。その上で、Webサイト運営者は「AIに拾われる設計」を意識する必要があります。

キーワード設計の再構築:

トピッククラスター戦略

従来の「1ページ1キーワード」設計では、AIがクエリを分解したときに一部しか回答できない可能性があります。そのため、トピッククラスター構造(テーマ軸の情報網)が不可欠です。

- 中心テーマページ(ピラーページ)を設定

- 関連する補助記事・FAQ記事を複数作成

- 内部リンクで概念関係を可視化

コンテンツ構造・内部リンク・FAQ形式の活用

AIは「質問に対する回答形式(Q&A構造)」を好みます。FAQや比較表、箇条書きを使うことで、サブクエリが発生した際に部分的に引用されやすくなります。

- ページ内にFAQ項目を設ける

- 「比較」「手順」「仕組み」など多様な見出しで情報を網羅

- 関連ページを内部リンクでつなぐ

これにより、クエリファンアウトによるAI検索時に“回答候補”として拾われやすくなります。

E-E-A-T・構造化データ・技術的SEOの見直し

AIが信頼する情報とは、「誰が・どのように」発信しているかが明確なものです。そのため、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)と構造化データの整備は必須です。

- 記事に筆者情報・監修者を明記している

- 企業サイトなら会社概要・実績ページを内部リンクで関連付け

Article・FAQPage・Organizationスキーマを設定

まとめ

ChatGPT:

クエリファンアウトとは、AIが1つの質問を複数の視点から分解し、情報を統合して回答を導く仕組みです。

LLMやRAG、ナレッジグラフと密接に関係し、検索の在り方を根本から変えています。今後のSEOは、AIに「引用される」情報設計が鍵。トピックを網羅し、構造化・内部リンクで“AIが理解しやすいサイト”を構築することが重要です。