クーミル株式会社はこれまで多くのコーポレートサイトの新規制作及び、リニューアル対応を行ってきました。その中で、よく直面する悩みが以下の悩みです。

- コーポレートサイトにサービスページをまとめるべきか、それともサービス専用サイトを立ち上げるべきか

上記の問題で悩まれる企業は少なくありません。結論、中小企業等はコーポレートサイト内にサービスページとして設ける方がサービスの利用者を増やす上では有効です。しかし、コーポレートサイトは会社全体の顔としての役割を担う一面もございます。

両者をどう位置づけるかによって、ブランディングや集客効果は大きく変わります。本記事では、それぞれのメリット・デメリットを整理し、企業フェーズや目的別に最適な選択肢を解説します。

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

COOMIL(クーミル)株式会社 代表取締役。神奈川県出身。東京薬科大学大学院を修了後、大手製薬会社にて研修開発に従事する。2016年にファングロウス株式会社を創業し、マーケティング、広告運用、YouTube、SEO対策を駆使し、2年で売上1億円強かつ利益率40%強の会社へとグロースさせ、株式譲渡。YouTubeチャンネルのプロデュース・原稿制作・出演・撮影・編集の全てを自ら行い、運営10ヶ月で登録者数1万人突破させる(現在3万人越え)。IT業界だけでなく実店舗経営の知見を活かし、クライアント様の課題の本質を捉えて、「結果が出るマーケティング施策」をご提案致します。サイトを公開後も運用をお任せ頂き、サイトだけでなく「事業規模の拡大を目指す」ことがクーミルのモットーです。

■経歴

2014年 東京薬科大学大学院終了

2014年 第一三共株式会社

2016年 ファングロウス株式会社 創業

2019年 一般社団法人スーパースカルプ発毛協会(FC本部) 理事

2021年 ファングロウス株式会社 株式譲渡

2021年クーミル株式会社 創業

■得意領域

SEO対策

コンテンツマーケティング

リスティング広告

オウンドメディア運用

フランチャイズ加盟店開発、集客

■保有資格

Google アナリティクス認定資格(GAIQ)

Google 広告検索認定資格

Google 広告ディスプレイ認定資格

Google 広告モバイル認定資格

■SNS

X(旧Twitter):https://twitter.com/ryosuke_coomil

YouTube:https://www.youtube.com/@marketing_coomil

サイト制作のお悩みを

無料で相談する

Step1

ありがとうございます

弊社にご相談頂きまして

誠にありがとうございます。

クーミル株式会社では、

1つ1つのご相談を真剣に考え、

最適解をご提供出来るよう日々努めております。

可能な限り、即日ご返信を心掛けておりますが、

相談内容や、

営業日の関係で少々、

お待たせさせてしまうかも知れません…。

目次

- コーポレートサイトとサービスサイトの役割の違い

- コーポレートサイトの目的(会社概要・採用・ブランド訴求)

- サービスサイトの目的(集客・リード獲得・コンバージョン)

- 両者を混同してしまうと起きる課題

- コーポレートサイトにサービスサイトを統合するメリットとは

- 1. 企業全体の信頼感を高めやすい

- 2. ドメイン評価の集中(SEOに有利)

- 3. 運営コスト・更新負担が少ない

- コーポレートサイトにサービスサイトを統合するデメリットとは?

- 1. コンバージョン導線が弱くなりがち

- 2. コンテンツの焦点がぼやける

- 3. サービス拡張時に情報設計が複雑化

- 4. 業種が異なるサービス展開をしている場合、サイトの専門性が希薄する

- サービスサイトを企業サイトから独立させるメリットとは?

- 1. サービス特化で訴求力が高まる

- 2. ペルソナに合わせた導線・デザイン設計が可能

- 3. 複数サービスを展開する際に柔軟性がある

- サービスサイトを企業サイトから独立させるデメリットとは?

- 1. ドメインの評価がなく、SEOの立ち上がりが遅い

- 2. 運営・更新コストが増える

- 統合型と分離型のどちらを選ぶべきかの判断の基準

- 1. 企業のフェーズ(スタートアップ/中堅/大企業)

- 2. 提供するサービス数と多角化の有無

- 3. SEO戦略との相性

- SEOではどっちがおすすめ?統合型 vs 分離型

- 分けるかどうか運用コスト・リソース面で考える

- 制作・運用コスト

- 更新体制・社内リソース

- 長期的なサイト運用を見据えた選

- まとめ – 目的から逆算して最適なサイト構成を選ぶ

コーポレートサイトとサービスサイトの役割の違い

本記事の本題に入る前に、まずはコーポレートサイトとサービスサイトの役割の違いや目的を正しく理解する必要があります。それぞれの目的について確認していきましょう。

| 項目 | コーポレートサイト | サービスサイト |

|---|---|---|

| 対象者 | 投資家・取引先・求職者 | サービス利用を検討している人 |

| 目的 | 会社の信頼性の向上 | 見込み顧客の集客 |

上記の表はあくまで大まかな分類分けとなりますが、情報を届けるべき相手や目的が異なるものとなります。

コーポレートサイトの目的(会社概要・採用・ブランド訴求)

コーポレートサイトは、企業の「公式な顔」としての役割を担います。そのため、サイト内の情報として以下のような情報が必須となります。

- 会社概要

- 経営理念

- 沿革

- ニュースリリース

- 採用情報

- IR情報等

これらの情報は、投資家・取引先・求職者など幅広いステークホルダーに信頼を与えることが目的です。BtoBにおいては、企業の信頼性が商談成立に直結するため、第一印象を左右する場として重要性が高いといえます。

サービスサイトの目的(集客・リード獲得・コンバージョン)

一方でサービスサイトは、特定のプロダクトやサービスにフォーカスし、見込み顧客を集客・教育し、問い合わせや資料請求といったアクションにつなげる役割を担います。

- サービスの強み

- サービスの料金

- 導入実績

- サービス導入の流れ

- お客様の声

- 資料ダウンロードまたは問い合わせ

顧客の検索ニーズに応じた情報提供や導線設計が可能であり、マーケティング施策の中心として機能します。

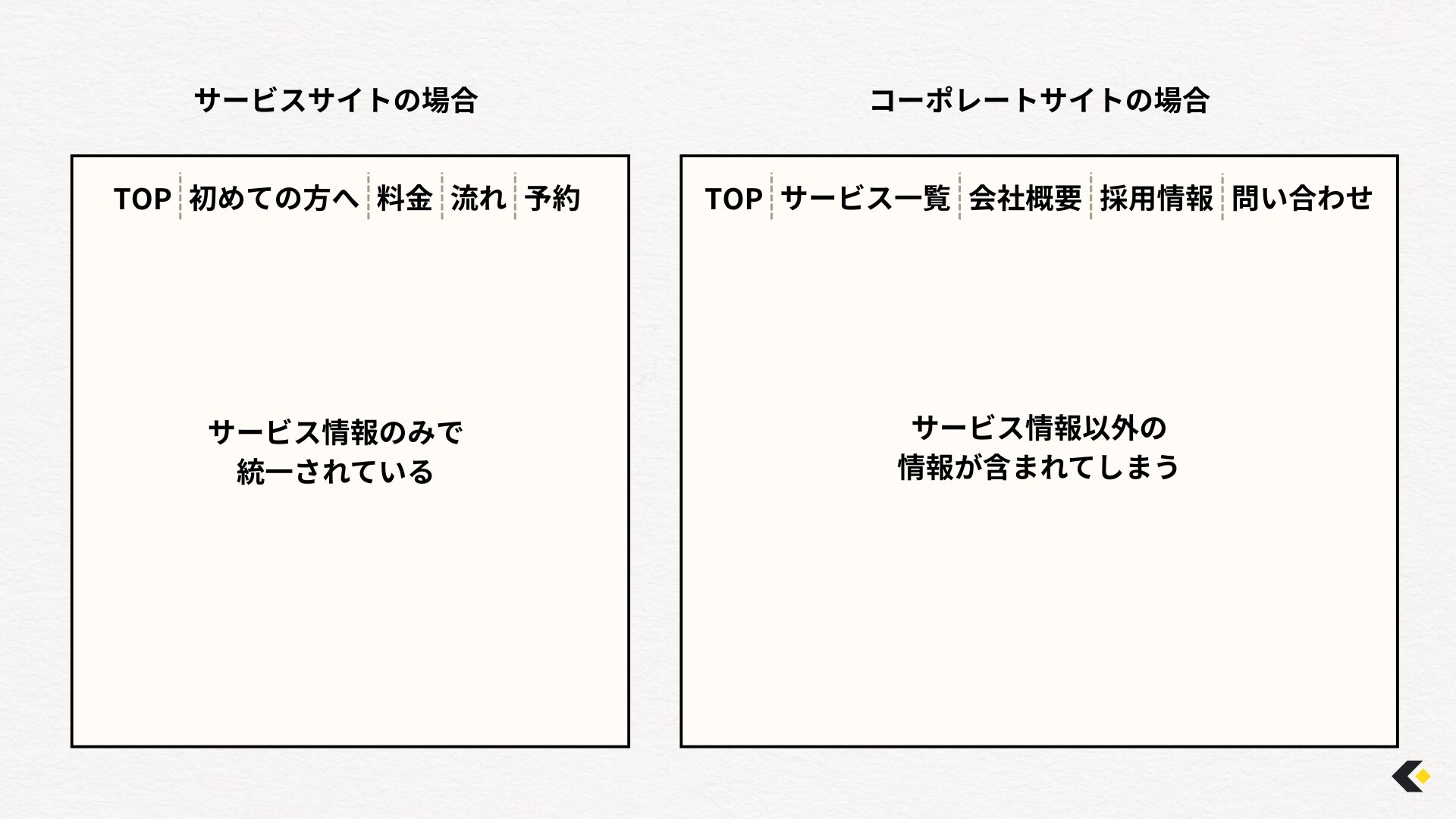

両者を混同してしまうと起きる課題

クーミルへの相談としても、役割を混同してしまうことによって、以下のようなご相談をいただくことが多いです。

サービス利用者向けの情報と会社情報の棲み分けが出来ておらず

何を伝えたいのか分からないサイトになってしまっている

実際に、上記のようなコーポレートサイトは多く見受けられます。デザインやセクション、サイト構造で正しく企業情報とサービス情報を区分けしないと、情報が混合してしまい何を主の目的として伝えているサイトが不明瞭になることは少なくありません。

特に最近では、SEOやAIOの観点からコーポレートサイト内にサービスページを構築することが増えてきていますので、これらのコンテンツの棲み分けやサイト上の見せ方まで考慮した戦略設計が必要があります。

クーミル株式会社においては、コーポレートサイトのドメイン評価を活用しつつ、サービスを広げることができるサイト構築を得意としております。もし、コーポレートサイトでお困りごとがあれば当社までご相談ください。

クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。

コーポレートサイトにサービスサイトを統合するメリットとは

コーポレートサイトにサービスページを統合するメリットは以下の3つがあります。

- 企業全体の信頼感を高めやすい

- ドメイン評価の集中(SEOに有利)

- 運営コスト・更新負担が少ない

特にクーミルとしては、統合するメリットとして最も大きいのは、「ドメイン評価」であると考えています。ドメイン評価の重要性については、以下の記事にて解説しておりますのでご覧ください。

1. 企業全体の信頼感を高めやすい

コーポレートサイトとサービスページを一体化することで、閲覧者に「この会社が提供しているサービスである」という安心感を強く与えることができます。

特にBtoBでは取引先や顧客が企業の信頼性を重視するため、会社概要・実績・代表メッセージと一緒にサービスを提示することで信用力を補強できます。スタートアップや新規事業では、サービス単体で信頼を獲得するのが難しいケースが多いため、統合によるブランド力の後押しは大きなメリットです。

- 会社の顔とサービスが一体になる

→サービス検討時の信頼感を向上させる - IR情報や実績と合わせて訴求可能になる

→これまでの取引実績等をサービス検討者へ開示ができる。 - 新規事業や小規模企業にとって安心感の補強になる

→サービス提供情報がすぐに知る事ができる状態へ

2. ドメイン評価の集中(SEOに有利)

SEOの観点では、統合型は特に有利です。

別サイトを立ち上げるとドメイン評価が分散してしまいますが、統合すれば既存のコーポレートドメインのSEO評価をサービスページにも引き継げます。

クーミル株式会社においても、コーポレートサイト内にサービスページを設けることで、企業ドメインのドメイン評価を活用しています。

結果的に検索順位が上がりやすく、広告に頼らずともサービスページへの自然流入を増やすことが可能です。特にBtoBはキーワードの競合性が高いことが多いため、ドメインパワーの一極集中は中長期的な集客戦略において非常に有効です。

| 統合型のSEOメリット | 内容 |

|---|---|

| ドメイン評価を1サイトへ集中可能 | 被リンクや更新頻度が1つのドメインに集まる |

| 上位表示しやすい | 新規ドメイン立ち上げよりも早期に成果が出る |

| 運用負荷が低い | サイト分析・改善を一本化できる |

3. 運営コスト・更新負担が少ない

サイトを分けて運営すると、デザイン・CMS・サーバー管理・セキュリティなど複数の工数が発生します。しかし統合型であれば、1つのCMSと運用体制で管理できるため、更新や改修がスムーズになります。

特に人員リソースが限られる企業では、マーケティングチームの負担軽減につながります。また、セキュリティ監視やバックアップの体制を一元化できるため、管理コストを抑えつつ安定した運用が可能です。

- サイト管理の一本化でリソース削減

- CMS運用やセキュリティコストを節約

- 更新のスピードが速まり改善サイクルを回しやすい

コーポレートサイトにサービスサイトを統合するデメリットとは?

一方で、コーポレートサイトとサービスサイトを統合することで以下のようなデメリットがあると言われています。

- コンバージョン導線が弱くなりがち

- コンテンツの焦点がぼやける

- サービス拡張時に情報設計が複雑化

- 業種が異なるサービス展開をしている場合、サイトの専門性が希薄する

1. コンバージョン導線が弱くなりがち

統合サイトの場合、グローバルナビゲーションやフッター部分に、サービス内容とは異なる会社概要や採用情報等のサービスを比較検討する方には不要なボタンがどうしても増えてしまいます。

そのため、サービスサイト単体よりも不要なボタンや情報が増えるため、コンバージョンへの導線が難しいとされています。そのため、サービスサイトの要素を含めたコーポレートサイトを構築する場合、コンバージョンへの導線設計まで意識したサイト構築が必要不可欠となります。

2. コンテンツの焦点がぼやける

コーポレートサイトは求職者・投資家・取引先・メディアなど多様なターゲットに向けた情報を載せる必要があり、どうしても「誰に向けた内容なのか」が曖昧になりやすいです。その中にサービス情報を詰め込むと、検索ユーザーが欲しい情報にたどり着きにくくなり、離脱率が高まる可能性があります。結果として、SEO・広告・SNSといったチャネルからの流入を活かしきれない状況が生じます。

| 課題 | 具体例 |

|---|---|

| ターゲットの混在 | 採用ページを探す学生とサービスを探す顧客が同じ導線に |

| 情報の整理不足 | 会社情報とサービス説明が並列でわかりにくい |

| 訴求力不足 | 顧客に響くストーリー設計が薄れる |

3. サービス拡張時に情報設計が複雑化

事業が拡大してサービスが増えると、コーポレートサイトの情報設計が一気に複雑化します。特にクーミルとしてもコーポレートサイト内にサービスサイトを統合する上で課題に感じている部分です。

弊社では、コーポレートサイトの2階層目にサービス一覧ページを設け、各サービス内容を3階層目に構築することで、サイトマップでも綺麗なサイト構造にすることを意識しております。

確認しておきたいポイント

- サービス数が増えるとサイト構成が煩雑化

- 情報更新の優先順位が不明確になる

- ユーザーが欲しい情報にたどり着けず離脱

4. 業種が異なるサービス展開をしている場合、サイトの専門性が希薄する

SEOに強いWeb制作会社であるクーミルだからこそお伝えしたいのが、業種が異なるサービスを展開している場合、コーポレートサイト内に複数のサービスサイトを構築すると専門性が希薄する恐れがあります。

例えば、弊社がWeb制作やWebマーケティング以外のサービスとして、店舗ビジネスを行っていると仮定した場合、店舗ビジネスサイトは、コーポレートサイト内に設けず、サブドメインまたは新規ドメインで構築します。

理由は、他のサービスとの関連性が低く、サイトの専門性が薄れてしまうことを危惧しているからです。検索エンジンは、E-E-A-Tと呼ばれるサイトの信頼性や権威性等を評価しています。

そのため、ドメインごとにテーマ性を持たせて運用することが重要視されていますので、これらの観点も含めてサービスサイトを統合するか分けるか判断するようにしましょう。

サービスサイトを企業サイトから独立させるメリットとは?

サービスサイトを独立させるメリットは以下の通りです。

- サービス特化で訴求力が高まる

- ペルソナに合わせた導線・デザイン設計が可能

- 複数サービスを展開する際に柔軟性がある

1. サービス特化で訴求力が高まる

サービス専用サイトは「そのサービスに関心がある人だけ」を想定して設計できるため、無駄のない情報設計と強力なセールスメッセージを打ち出せます。

トップページからCTA(資料請求・お問い合わせ)までをシンプルに設計し、LPのようにストーリー仕立てで顧客の関心を高められるのが大きな強みです。特に競合が多い市場では、他社との差別化を明確に打ち出しやすく、リード獲得に直結します。

- サービスの強みを前面に押し出せる

- 顧客課題に沿ったストーリー設計が可能

- CVR(コンバージョン率)が高まりやすい

2. ペルソナに合わせた導線・デザイン設計が可能

独立型サイトでは、ターゲットユーザーに合わせて導線・デザイン・コンテンツを自由に最適化できます。

例えば、ITサービスなら導入事例や料金シミュレーション、製造業向けなら技術詳細や利用シーンを充実させるなど、顧客像に沿ったUI/UXを作り込みやすいです。コーポレートサイトでは対応しきれない「特定ターゲットに刺さる体験設計」ができることが、独立型の大きな価値です。

| 導線設計の自由度 | 具体例 |

|---|---|

| BtoB SaaS | CTAを複数配置(無料トライアル/資料DL) |

| 製造業 | 技術仕様・導入実績を強調 |

| コンサル業 | 導入プロセスや成果事例を中心に構成 |

3. 複数サービスを展開する際に柔軟性がある

企業が複数のサービスを持つ場合、それぞれ独自のサイトを持つことでブランドを差別化しやすくなります。

特に最近、弊社へご相談頂いた企業の中で、「人材サービス」と「研修サービス」を同じコーポレートサイト内で紹介している事例がありました。その結果、「自分がどちらのサービスが合っているか分からない」という声も多く届いていました。

また、今後も様々なサービスを展開する予定である企業さんです。

ドメイン評価を活用したいという先方の要望もあり、研修サービスをサブドメインで新規構築することで、ユーザー目線でも使いやすいサイトに構築することに成功しました。

このように、類似したサービスや複数のサービス展開をしている場合、各サービスサイトを用意した方が良いケースもあります。

- サービスごとに独自ブランドを展開可能

- 多角化戦略に対応しやすい

- 新規事業を迅速に市場投入できる

サービスサイトを企業サイトから独立させるデメリットとは?

一方でサービスサイトを新規で構築する場合のデメリットは以下の通りとなります。

- 新規ドメインのためSEOの評価がつくまで時間がかかる

- 運営・更新コストが増える

1. ドメインの評価がなく、SEOの立ち上がりが遅い

サービスサイトを別ドメインで立ち上げる場合の最大のデメリットは、ドメイン評価がない状態から運用する必要がある事です。

コーポレートサイトで積み上げた被リンクやドメイン評価が引き継げないため、検索順位が安定するまで半年以上かかるケースも珍しくありません。

特にBtoBはキーワード競合が激しいため、短期間で成果を出すのは難易度が高いといえます。広告運用と並行しながらSEOを育てる戦略が必要です。

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| ドメイン評価がない | 検索順位がすぐに上がらない |

| 被リンク不足 | 信頼性が育つまで時間が必要 |

| コンテンツ蓄積 | コンテンツを1から蓄積する必要がある |

2. 運営・更新コストが増える

サイトが複数になると、デザイン・開発・CMS・セキュリティ・運用体制など、すべてのコストが倍増します。

さらに、アクセス解析やSEO施策もサイトごとに分けて行う必要があるため、マーケティング部門の負担も大きくなります。担当者が少ない企業では更新が滞りやすく、結果的に放置サイトとなって逆効果になるリスクも存在します。

- CMS・サーバー管理の工数増加

- セキュリティ監視の対象が複数に

- 更新負担が増え放置サイトになる危険性

これらの問題は、制作時のWeb制作会社に依頼することで、1-3万円/月々程度で保守管理を丸投げすることも可能です。

統合型と分離型のどちらを選ぶべきかの判断の基準

コーポレートサイト統合型サービスサイト、または分離型サービスサイトは、企業のフェーズやサービスの展開度合いによっても異なります。自社がどのフェーズであるか確認した上で、最適な運用方法を選ぶようにしましょう。

1. 企業のフェーズ(スタートアップ/中堅/大企業)

企業の成長段階によって最適なサイト構成は変わります。

スタートアップや中小企業では、リソースも限られているため統合型が現実的です。1つのサイトに集約することで、運用負担を減らしつつ信頼性を担保できます。

一方で大企業や複数事業を展開する企業は、ターゲットや事業ごとにニーズが大きく異なるため、分離型が適しています。例えば、グローバル展開するメーカーは「コーポレートサイト=投資家・採用」「サービスサイト=顧客獲得」と役割を分けて成果を出しています。

| フェーズ | 適した構成 | 理由 |

|---|---|---|

| スタートアップ | 統合型 | リソース削減・信頼性強化 |

| 中堅企業 | 状況次第 | サービス数や集客戦略に依存 |

| 大企業 | 分離型 | 多角化・グローバル展開に対応 |

2. 提供するサービス数と多角化の有無

サービス数が少ない場合(1〜2種類)であれば、統合型で十分カバーできます。情報設計もシンプルで、訪問者も迷わず目的の情報にたどり着けます。

しかし、事業が多角化して「顧客ターゲットが大きく異なるサービス」を提供している場合は分離型が有効です。例えば「製造業向けソリューション」と「小売業向けクラウドサービス」を同じサイトで紹介すると、どちらの顧客にとっても分かりにくいサイトになってしまいます。

その場合はサービスごとに独立サイトを設けることで、ペルソナごとに最適化された導線設計が可能になります。

- サービス数が少ない場合:

コーポレートサイト統合で運用する - サービス数が多い/ターゲットが異なる:

コーポレートサイト分離で整理する

3. SEO戦略との相性

SEOの観点から見ると、統合型は「ドメイン評価を集中できる」点が強みです。

新規サービスを追加しても既存ドメインの評価を活かせるため、上位表示がしやすいのが特徴です。ただし、ターゲットキーワードが多岐にわたると、情報が分散して検索意図を満たせないこともあります。

一方で分離型は「特定テーマで専門性を示しやすい」点が強みです。

たとえば「製造業向けIoTサービス専用サイト」を作れば、その領域に特化した情報を集約でき、専門性が高いと検索エンジンに評価されやすくなります。ただし、立ち上げ初期はドメイン評価ゼロから始まるため、広告やコンテンツ量でカバーする戦略が必要です。

- コーポレートサイト統合型:

ドメインパワー集中・早期にSEO成果が可能 - コーポレートサイト分離型:

一つの特化テーマで専門性を示しやすい

SEOではどっちがおすすめ?統合型 vs 分離型

これまでコーポレートサイトとサービスサイトを分けるべきか解説してきましたが、多くの企業においてSEO評価も非常に重要な指標の一つです。正しく理解した上で、決めるようにしましょう。

クーミルでは以下のようなSEOの観点からヒアリング項目を設けております。

- 展開するサービス内容が、本業と親和性が高いか?

- 親和性が高い場合:コーポレートサイト内にサービスサイトを設けて運営

- 親和性が低い場合:サービスサイトを新規ドメインまたはサブドメインで運営

- 〇〇社が行っているサービスとしての見せ方をしたいか?

- 企業名をブランディングしたい場合:コーポレートサイト内にサービスサイトを設けて運営

- 企業名を訴求したくない場合:サービスサイトを新規ドメインまたはサブドメインで運営

上記のような形で「親和性がない」と判断される場合や、企業名を出したくない以外は、コーポレートサイト内にて運用する事がSEOの観点ではおすすめとなります。

分けるかどうか運用コスト・リソース面で考える

サイトを分けるかどうかは、社内の運営体制やリソースによっても判断することができます。具体的な以下のポイントに注目しましょう。

- 制作・運用コスト

- 更新体制・社内リソース

- 長期的なサイト運用を見据えた選択

制作・運用コスト

統合型は、制作・運用のコストを抑えやすい点が魅力です。

サイトが1つにまとまっているため、デザイン・開発・CMS構築も一度で済み、ランニングコストも少なくなります。特に中小企業やスタートアップは、限られた予算で最大限の成果を出したいケースが多いため、統合型は現実的な選択肢となります。

一方、分離型はサイト数が増えるため、デザイン・サーバー・セキュリティ・SEO施策など、あらゆるコストが倍増します。ただしその分、リード獲得効率やブランディング効果が高まれば、ROI(投資対効果)は改善できる可能性があります。短期的にはコスト増でも、長期的に利益につながるかを見極めることが重要です。

| 項目 | 統合型 | 分離型 |

|---|---|---|

| 初期制作費用 | 低め | 高め(サイト数分必要) |

| 運営コスト | 管理しやすい | 倍増しやすい |

| ROI | 中期的に安定 | 成功すれば高い成果 |

更新体制・社内リソース

サイトの更新頻度や体制によっても、統合か分離かの判断は変わります。

統合型であれば、1つのサイトを更新すれば済むため、担当者が少ない企業でも対応可能です。コンテンツ制作・修正・リリースまでのフローも短縮でき、スピード感のある運用ができます。

一方、分離型ではサイトごとに更新体制が必要です。サービスごとにマーケティング担当者やライターを分けられる企業であれば問題ありませんが、担当者が少ない場合は更新が滞り、古い情報が放置されてしまう危険性があります。

BtoBサイトにおいて情報の鮮度は信頼性に直結するため、体制が整っていないと逆効果になる可能性があります。

長期的なサイト運用を見据えた選

短期的なコストや更新体制だけでなく、5年先・10年先を見据えた運用設計も重要です。

統合型はシンプルで扱いやすい反面、サービスが増えすぎると情報が煩雑になり、UX(ユーザー体験)が損なわれやすい傾向があります。そのため、事業の拡張を見込む企業は「将来的に分離型へ移行できる柔軟性」を持たせた設計が望ましいです。

一方、分離型は初期の運営負担は大きいものの、サービスごとに独自ブランドを育てられるため、長期的なマーケティング資産になります。つまり、事業が拡大する前提の企業であれば、早めに分離型を採用して育成を始めるのも戦略的です。

| 観点 | 統合型 | 分離型 |

|---|---|---|

| 短期運営 | 管理しやすく低コスト | 工数が増えて負担大 |

| 長期拡張性 | サービス増加で複雑化 | ブランドごとに独立運営可能 |

| 将来戦略 | 分離移行の余地を残す | 初期から資産化を狙える |

まとめ – 目的から逆算して最適なサイト構成を選ぶ

コーポレートサイトとサービスサイトを「統合すべきか」「分離すべきか」という問いに、絶対的な正解は存在しません。重要なのは、自社の現状と今後の事業戦略を踏まえて、どちらが最適かを冷静に判断することです。

統合型は、スタートアップや中小規模の企業にとって現実的な選択肢です。コストを抑えつつ企業の信頼感を高め、SEOの効果も早期に得やすいという強みがあります。リソースが限られている場合や、サービス数が少ない場合には、統合型で十分な成果を見込めるでしょう。

一方、分離型は成長フェーズの企業にとって有効な戦略です。サービスごとに専用サイトを設けることで、顧客ニーズに特化した訴求が可能となり、リード獲得やブランド独立性の向上につながります。ただし、その分運営コストや更新体制への負担は増えるため、社内リソースや外部パートナーの確保が前提条件となります。

これらを踏まえ、今の状況と未来のビジョンを重ね合わせたときに、どちらの構成がより目的に合致するかを見極めることが重要です。短期的な効率と長期的な成長戦略の両方を意識し、目的から逆算して最適なサイト構成を選びましょう。